Österreich und andere EU-Staaten müssen ihre Investitionen in die öffentliche Infrastruktur deutlich erhöhen, um wichtige politische Ziele im Zusammenhang mit Klimawandel und Digitalisierung zu erreichen. Mehr öffentliche Investitionen können auch helfen, gesamtwirtschaftlich die Einkommen zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu senken, ohne die Schuldentragfähigkeit zu belasten.

Mehr öffentliche Investitionen erforderlich

Der Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit in der EU zeigt, dass öffentliche Investitionen von entscheidender Bedeutung sind, um strategische Ziele in der EU zu erreichen. Höhere öffentliche Investitionen können dazu beitragen, die bestehende jährliche Investitionslücke von 750 bis 800 Mrd. Euro (rund 4,5 Prozent des BIP der EU) zu schließen, unter anderem in den Bereichen Energiesicherheit, Klimawandel und digitale Infrastruktur.

Öffentliche Investitionen sind von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung des öffentlichen Kapitalstocks, also des staatlichen Anlage- und Grundvermögens. Für Österreich ist bekannt, dass erhebliche öffentliche Investitionen in den Bereichen Energie, Verkehr und Gebäude erforderlich sind, die sich mit zusätzlich rund 1 Prozent der Wirtschaftsleistung pro Jahr bis zum Jahr 2030 beziffern lassen.

Die aktuelle Bundesregierung steht unter starkem Budgetkonsolidierungsdruck. Gleichzeitig bestehen erhebliche zusätzliche Investitionsanforderungen. Die öffentliche Bruttoinvestitionsquote liegt in Österreich aktuell sehr nahe am EU-Durchschnitt. Sie soll zwar von 3,9 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 auf 4,2 Prozent im Jahr 2026 steigen, bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 jedoch wieder auf 3,9 Prozent sinken. Ein Boost bei Investitionen in die Klima- und Digitalisierungsinfrastruktur bleibt angesichts des Budgetkonsolidierungsdrucks aus.

Gesamtwirtschaftliche Effekte von öffentlichen Investitionen

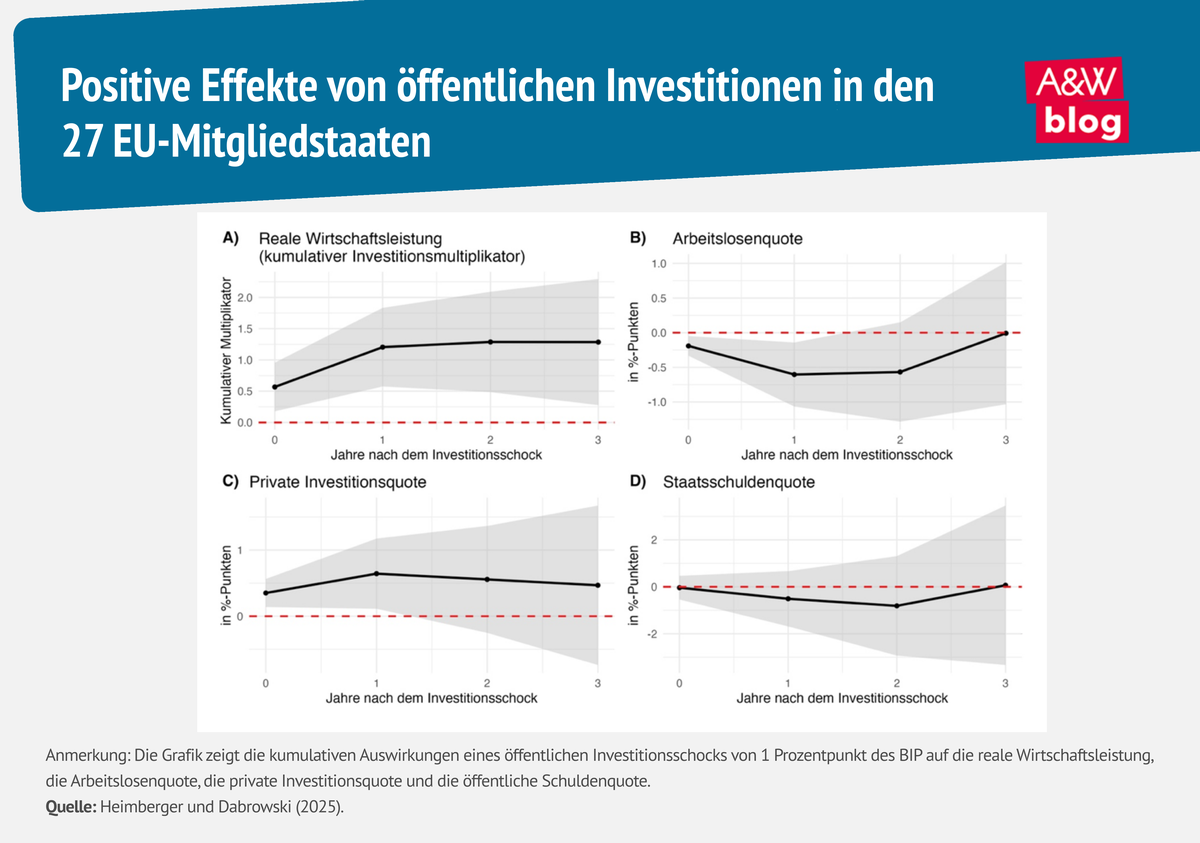

In einer aktuellen Studie liefern wir neue empirische Belege dafür, wie sich öffentliche Investitionen auf Wachstum, Arbeitslosigkeit, private Investitionen und die Staatsschuldenquote auswirken. Wir zeigen, dass öffentliche Investitionen positiv zur makroökonomischen Entwicklung beitragen. Selbst wenn sie durch Kreditaufnahme finanziert werden, muss das die Schuldentragfähigkeit nicht gefährden.

Anhand von Daten für die 27 EU-Mitgliedstaaten und unter Anwendung neuester statistischer Methoden sehen wir, dass öffentliche Investitionen erhebliche positive Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt – ein zusätzlicher Euro an öffentlichen Investitionen erhöht die Produktion inflationsbereinigt drei Jahre nach der Investition um rund 1,3 Euro. Dieser Multiplikator steht im Einklang mit den Ergebnissen aus einer Meta-Analyse und einer früheren Studie des IWF, wobei Zweitere auf einer Gruppe von OECD-Ländern und weniger aktuellen Daten basiert.

Die Arbeitslosenquote sinkt in der Folge einer Erhöhung der öffentlichen Investitionen zumindest kurzfristig. Die privaten Investitionen werden nicht verdrängt, sondern steigen eher an. Die positiven makroökonomischen Effekte tragen dazu bei, dass mehr öffentliche Investitionen die Schuldentragfähigkeit nicht belasten: Zwar steigt das Budgetdefizit, insoweit zusätzliche Investitionen kreditfinanziert werden, wobei auch eine budgetneutrale Finanzierung möglich ist (etwa durch höhere vermögensbezogene Steuern).

Doch weil Investitionen auch gesamtwirtschaftlich die Einkommen steigen lassen, muss die Staatsschuldenquote mittelfristig nicht steigen. Wenn die Ausgaben des Privatsektors positiv auf öffentliche Investitionen reagieren, erhöht sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zusätzlich. Ein durch öffentliche Investitionen mittelfristig stärkeres Wirtschaftswachstum, insbesondere infolge verbesserter Infrastruktur, führt zudem zu höherer Beschäftigung und steigenden Steuereinnahmen, mit positiven Effekten auf die öffentlichen Finanzen. Das kann dazu beitragen, die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu sichern.

Erforderliche Zusatzinvestitionen: beträchtlich, aber grundsätzlich machbar

In Österreich und anderen EU-Ländern müssen die öffentlichen Investitionen steigen, um wichtige strategische Ziele in Bereichen wie Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur zu erreichen. Die erforderlichen Zusatzinvestitionen in der Höhe von rund 1 Prozent der Wirtschaftsleistung sind zwar beträchtlich, aber durchaus realisierbar.

Eine zentrale Herausforderung ist der bestehende Druck zur Budgetkonsolidierung, der aktuell die Budgetpolitik in Österreich und anderen Mitgliedstaaten prägt. Dieser wird durch die europäischen Fiskalregeln verstärkt, die öffentliche Investitionen nach wie vor nur unzureichend ausnehmen. Insoweit die österreichische Fiskalpolitik sich nicht in der Lage sieht, die national finanzierten öffentlichen Investitionen stärker auszuweiten, sollte sich die Regierung für einen neuen EU-Investitionsfonds als Nachfolger von NextGenerationEU einsetzen, der dazu beiträgt, die erheblichen Investitionslücken in der EU zu schließen.

Schlussfolgerungen

Die positiven gesamtwirtschaftlichen Kreislaufeffekte von öffentlichen Investitionen sind besonders groß (wobei die Fiskalmultiplikatoren sogar über 2 liegen können), wenn die Investitionsausgaben klaren Infrastrukturbedarf decken oder institutionelle Kapazitäten schaffen und wenn sie Forschung und Entwicklung vorantreiben. Empirische Belege deuten also darauf hin, dass gut konzipierte und zeitlich gut abgestimmte öffentliche Investitionen die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen, insbesondere in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.

Die staatlichen Finanzierungskosten sind aktuell zwar weniger günstig als noch vor ein paar Jahren. Doch Investitionen bieten auch im aktuellen Zinsumfeld langfristig strategische und wirtschaftliche Vorteile. Zudem zeigen Forschungsergebnisse des Internationalen Währungsfonds, dass höhere öffentliche Investitionen in der Vergangenheit die realen öffentlichen Finanzierungskosten durchschnittlich nicht erhöht haben.

Der ehemalige EZB-Präsident und italienische Premierminister Mario Draghi argumentiert, dass Europa sich übermäßig auf seine Exportorientierung verlassen hat, um das Wachstum anzukurbeln. Die Binnennachfrage war angesichts der Duldung eines geringen Lohnwachstums und restriktiver Fiskalpolitik während eines Großteils der 2010er-Jahre gedämpft. Dadurch blieb auch das Produktivitätswachstum in Europa zurück. Da die USA angesichts des Protektionismus der Trump-Regierung nicht mehr wie in der Vergangenheit bereit sind, europäische Exportgüter zu kaufen, und Chinas Importwachstum sich verlangsamt hat, muss Europa sich künftig stärker auf inländische Wachstumstreiber konzentrieren. Dabei sollten öffentliche Investitionen eine wichtige Rolle spielen.