Die Wohnungsgemeinnützigkeit wurde abgeschafft, kommunale Wohnbauten wurden in großer Zahl privatisiert und Wohnbauförderungsbudgets dauerhaft von objektbezogenen Investitionsausgaben zu Mietbeihilfen umgeschichtet. Das ist in aller Kürze die wohnpolitische Bilanz Deutschlands – Fehler, die in Österreich weitgehend vermieden werden konnten. Die Belastung der verfügbaren Einkommen durch die Mietkosten ist deshalb in Österreich um rund zehn Prozentpunkte niedriger.

Mietkostenbelastung in Deutschland deutlich höher

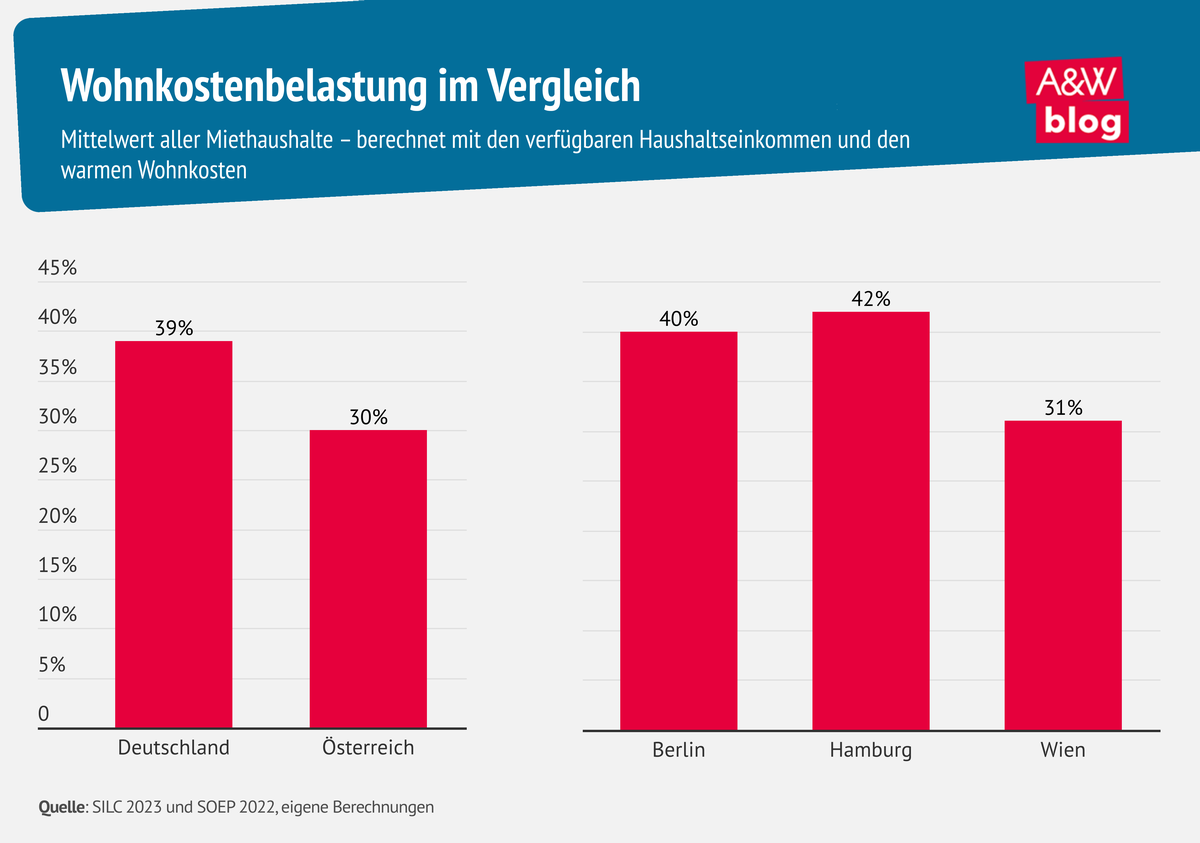

Wenn man die Frage nach leistbarer Miete stellt, lohnt sich ein Blick über die Grenze: In Österreich geben Mieter:innen deutlich weniger von ihrem Einkommen fürs Wohnen aus als in Deutschland. 2021 legte die TU Wien in den AK Stadtpunkten Nr. 37 Wohnungspolitik und Wohnversorgung erstmals Vergleichszahlen zur Mietkostenbelastung in Wien, Berlin und Hamburg vor, die nun aktualisiert und erweitert wurden. Dafür wurde der SILC-Datensatz 2023 genutzt, um die aktuellen Belastungen für Wien sowie für Österreich insgesamt zu berechnen. Der SOEP-Datensatz 2022 wiederum liefert die Grundlage für unsere Berechnungen zur Mietkostenbelastung in Berlin und Hamburg sowie auch für ganz Deutschland. Während der durchschnittliche deutsche Miethaushalt im Schnitt 39 Prozent seines Einkommens für die warme Wohnung (also inklusive Strom und Heizung) ausgibt, sind es in Österreich lediglich 30 Prozent. Ähnliche Zahlen ergeben sich auch im Vergleich der größten Städte. In Wien liegt die Wohnkostenbelastung von Miethaushalten bei 31 Prozent, während es in Berlin 40 Prozent und in Hamburg sogar 42 Prozent sind.

Anzumerken ist, dass der Wärmepreisindex in Deutschland im Jahresvergleich 2022–23 um 32 Prozent gestiegen war. Wenn der SOEP für 2023 für diese Auswertung bereits verfügbar gewesen wäre, ergäbe sich wahrscheinlich eine noch etwas stärker ausgeprägte Differenz in den Mietkostenbelastungen.

Hauptstadtvergleich Wien vs. Berlin

Der Vergleich von Wien und Berlin zeigt eindrücklich, wie unterschiedlich politische Maßnahmen die Leistbarkeit von Mieten beeinflussen können. Das wird besonders deutlich, wenn man die Entwicklung der Wohnungsmarktstruktur in Berlin und Wien zwischen 1991 und 2018 betrachtet. Die Studie Wohnungspolitik und Wohnversorgung der TU Wien im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt: Der Anteil des sozialen Wohnungsbaus in Berlin – bedingt durch die Privatisierung kommunaler und genossenschaftlicher Bestände sowie das Auslaufen der Belegungsbindungen – ist von 32,4 Prozent im Jahr 1991 auf 9,8 Prozent im Jahr 2018 dramatisch gefallen. Im Vergleich dazu ist der Anteil der Sozialwohnungen in Wien von 40,1 Prozent im Jahr 1991 auf 43,4 Prozent im Jahr 2018 leicht gestiegen. Der Anteil der Mietwohnungen auf dem privaten Markt bleibt in Wien mit etwa 33 Prozent stabil, während er in Berlin von 61 Prozent im Jahr 1991 auf 74,5 Prozent im Jahr 2018 ansteigt.

Damit wird klar: Wo ein hoher sozialer Mietwohnungsbestand vorhanden ist, bleibt auch die Wohnkostenbelastung niedrig.

Wohnpolitische Lektionen

Der Städte- und Ländervergleich zeigt, dass eine starke Gegenmacht am Wohnungsmarkt positive Wirkungen entfaltet. In Wien und Österreich ist die Mehrheit der Mietwohnungen dauerhaft sozial gebunden. Trotz problematischer Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit ist die Hauptmiete hierzulande eine deutlich günstigere Wohnform als in Deutschland. Wohnpolitischer Erfolg bedarf daher einerseits objektbezogener öffentlicher Fördermittel und gemeinnütziger oder kommunaler Bauträgerschaft. Andererseits ist in Zeiten horrender Grundstückspreise aufgrund der sogenannten Flucht ins Betongold auch eine durchsetzungsfähige Bodenpolitik zwingend erforderlich.