Ein Jahrzehnt der niedrigen Zinsen hat aus Wohnungen zunehmend Betongold gemacht. Kaufpreise und private Neuvertragsmieten sind stark gestiegen. Ist Eigentum ein möglicher Ausweg aus der Spirale der Mietteuerungen? Neue Berechnungen zeigen, dass kreditfinanziertes Eigentum die mit Abstand teuerste Wohnform ist. Haushalte mit Kredit haben entsprechend die mit Abstand höchsten Einkommen. Mehr geförderter Mietwohnungsbau ist deshalb die zweckmäßige Reaktion auf die Probleme am Wohnungsmarkt.

Was kostet Eigentum auf Kredit?

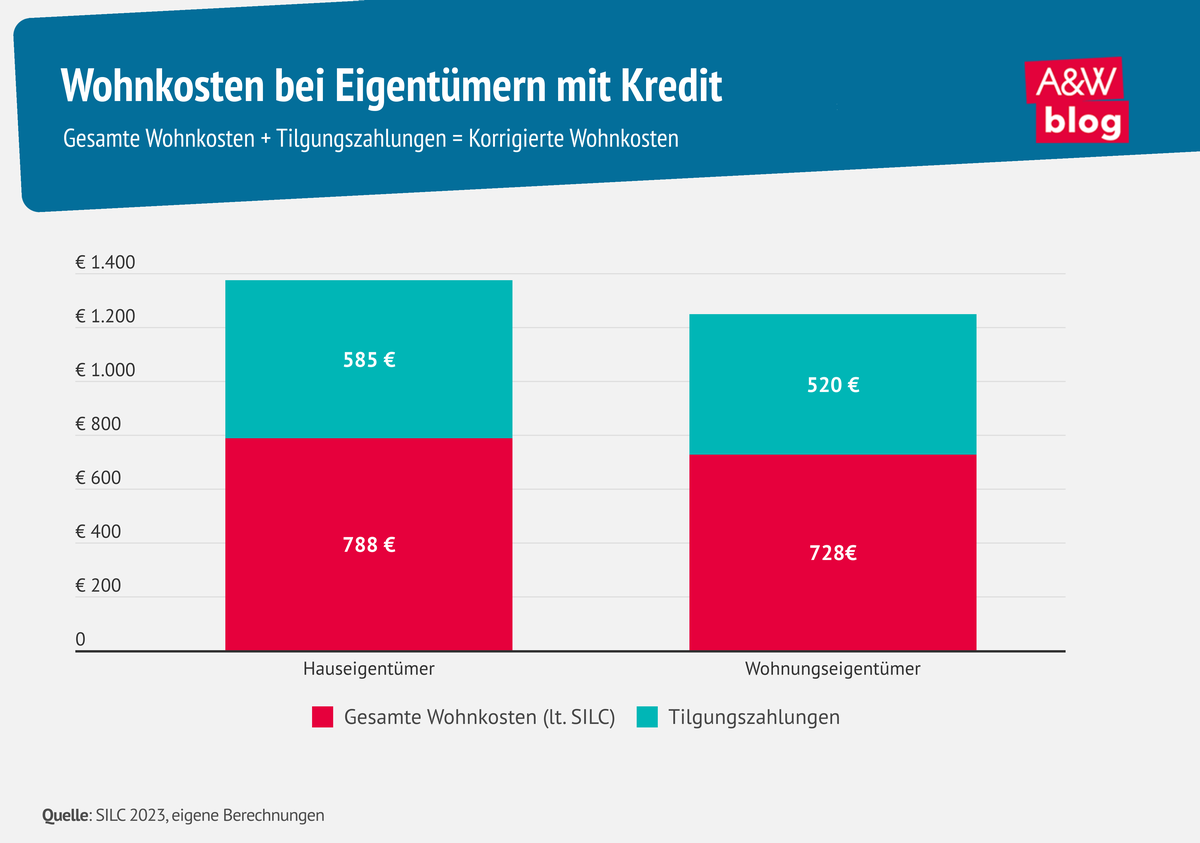

Die Statistik Austria beantwortet diese Frage in ihrer Publikation Wohnen 2024 – Zahlen, Daten und Indikatoren der Wohnstatistik: Die Wohnkosten für Eigentum setzen sich zusammen aus Instandhaltungskosten, Energiekosten, eventuelle Zinszahlung für Kredite zur Schaffung/Sanierung von Wohnraum und Betriebskosten bei Wohnungseigentum oder Abgaben für Wasser, Kanal und Müllbeseitigung bei Hauseigentum. Auf Basis des SILC-Datensatzes (Survey on Income and Living Conditions / Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen) für 2023 ergeben sich daraus Mittelwerte von rund 730 € für Wohnungseigentümer mit Kredit und rund 790 € für Hauseigentümer mit Kredit.

Angesichts dieser vergleichsweise niedrigen Wohnkosten könnte man meinen, der Erwerb von Eigentum sei ein naheliegender Weg, um sich den Belastungen des Mietmarkts zu entziehen. Allerdings werden die Tilgungszahlungen für Immobilienkredite in den von Statistik Austria ausgewiesenen Wohnkosten nicht berücksichtigt. Ursächlich dafür ist eine internationale Übereinkunft, welche die Vergleichbarkeit von nationalen Erhebungen gewährleisten soll. Nichtsdestotrotz sind Tilgungszahlungen ein wesentlicher Faktor, der die tatsächliche finanzielle Belastung von Eigentümern mit Kredit deutlich erhöht.

Ein Hypothekarkredit ist für all jene Haushalte, die kein Haus oder keine Wohnung erben, die Zutrittsschranke zum Eigentum. Es muss also die ganze Kreditrate leistbar sein und nicht nur deren Zinsanteil.

Dem folgend wurden basierend auf dem SILC-Datensatz für 2023 eigene Auswertungen und Berechnungen angestellt. Die Auswertungen zeigen, dass sich die Tilgungszahlungen im Mittelwert für Hauseigentümer mit Kredit auf rund 590 € und für Wohnungseigentümer mit Kredit auf rund 520 € belaufen. Daraus ergeben sich korrigierte Wohnkosten von 1.370 € für Hauseigentümer mit Kredit und 1.250 € für Wohnungseigentümer mit Kredit.

Vergleicht man diese Zahlen mit den rund 820 € an Wohnkosten, die Miethaushalte im Mittelwert in Österreich aufbringen müssen, wird klar, dass Eigentum über Kredit für einen Großteil der Haushalte faktisch unerschwinglich ist.

Eigentum: Wer kann sich das leisten?

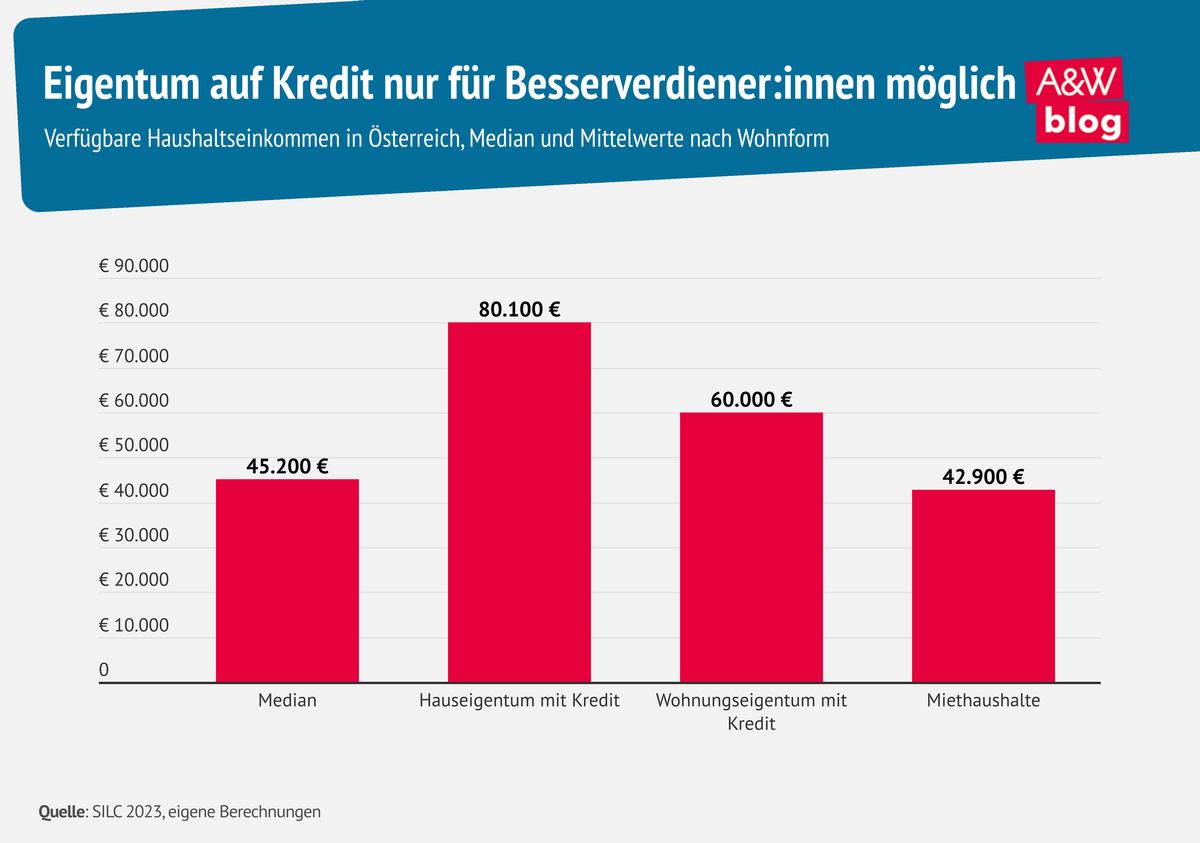

Um die Frage der tatsächlichen Leistbarkeit von Eigentum besser einordnen zu können, wurde im nächsten Schritt die durchschnittlichen Haushaltseinkommen von Eigentümern mit Kredit analysiert.

Das Ergebnis ist nach der Betrachtung der korrigierten Wohnkosten nicht allzu überraschend, deshalb aber nicht weniger problematisch.

Es zeigt sich: Hauseigentümer mit Kredit verfügen in Österreich über ein durchschnittliches verfügbares Jahreseinkommen von rund 80.000 €, während es bei Wohnungseigentümern mit Kredit im Schnitt etwa 60.000 € sind.

Zum Vergleich: Der mittlere Haushalt in Österreich verfügt über ein Jahreseinkommen von 45.200 €. Bei Miethaushalten liegt das Durchschnittseinkommen bei 42.900 €.

Damit wird deutlich, dass Eigentum auf Kredit in Österreich faktisch nur für besserverdienende Haushalte erschwinglich ist. Wer sich Eigentum leisten möchte, muss nicht nur überdurchschnittliche Einkommen erzielen, sondern auch bereit sein, seine monatlichen Wohnkosten im Vergleich zur Miete um mindestens die Hälfte zu erhöhen. Auf Kredit zu kaufen, um die teuren Mieten im privaten Segment zu vermeiden, ist also für eine große Mehrheit der Haushalte keine ernsthaft zu erwägende Option.

Wohnpolitische Ableitungen

Die echte Alternative zur teuren Miete im privaten Segment ist für Wohnungssuchende eine soziale Mietwohnung – gemeinnützig oder kommunal. Dieses dauerhaft sozial gebundene Wohnungsangebot hat auch preisdämpfende Wirkungen im Gesamtmarkt, wie eine Studie des WIFO belegt hat. Je größer der Anteil des sozial gebundenen Bestandes im regionalen Wohnungsmarkt, desto größer ist auch die preisdämpfende Wirkung. Tatsächlich ist also mehr geförderter Mietwohnungsbau erforderlich, um die Schieflage am Wohnungsmarkt wieder ein Stück weit gerade zu rücken.