In den letzten Monaten gab es immer wieder Debatten über die Höhe der Sozialhilfe und vor allem, ob für eine migrantische Familie mit mehreren Kindern dieser Betrag überhaupt gerecht sei. Sozialhilfe, Migrant:innen und Leistungshöhe bzw. der Abstand zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen werden periodisch immer wieder politisch debattiert – vor allem im Vorfeld geplanter Reformen, wie auch im Rahmen des aktuellen Regierungsprogramms. Die Geschichte zeigt, dass solche Reformen (seit Abschaffung der Mindestsicherung bzw. Einführung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes) zumeist Verschlechterungen für die Betroffenen zur Folge hatten. Dadurch wird der österreichische Sozialstaat in einem der wohlhabendsten Länder der Welt zunehmend löchriger und verliert damit seine Schutzfunktion.

Generell sollte die Sozialhilfe Personen bzw. Familien unterstützen, die sich in einer sozialen Notlage befinden, nicht ausreichend durch andere Einkommen, wie etwa Lohn/Gehalt, Sozialversicherungsleistungen wie etwa Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe etc., abgesichert sind bzw. über keine nennenswerten Vermögen oder Ersparnisse verfügen. Bereits jetzt muss man viele Voraussetzungen erfüllen und persönliche Daten offenlegen, um Sozialhilfe zu erhalten. Beispielsweise muss bei Arbeitsfähigkeit auch Arbeitswilligkeit gegeben sein. Somit müssen sich die Betroffenen schon jetzt beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Arbeitssuche vormerken lassen.

Darüber hinaus sollte die Sozialhilfe Menschen nachhaltig aus Armutslagen befreien. Dies ist leider bis dato noch nicht gelungen. Denn derzeit (2025) beträgt die Höhe der Sozialhilfe für eine bzw. einen Alleinstehende:n maximal 1.209,01 Euro netto (auf Basis des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes) monatlich – bei einer aktuellen Armutsschwelle von 1.661 Euro netto (zwölfmal pro Jahr) für einen Einpersonenhaushalt. Darüber hinaus berechnet der Dachverband der Schuldnerberatungen jährlich sogenannte „Referenzbudgets“. Dieser für ein angemessenes Leben in Österreich benötigte Betrag ist aktuell für Alleinstehende mit rund 1.787 Euro etwas über der Armutsgefährdungsschwelle.

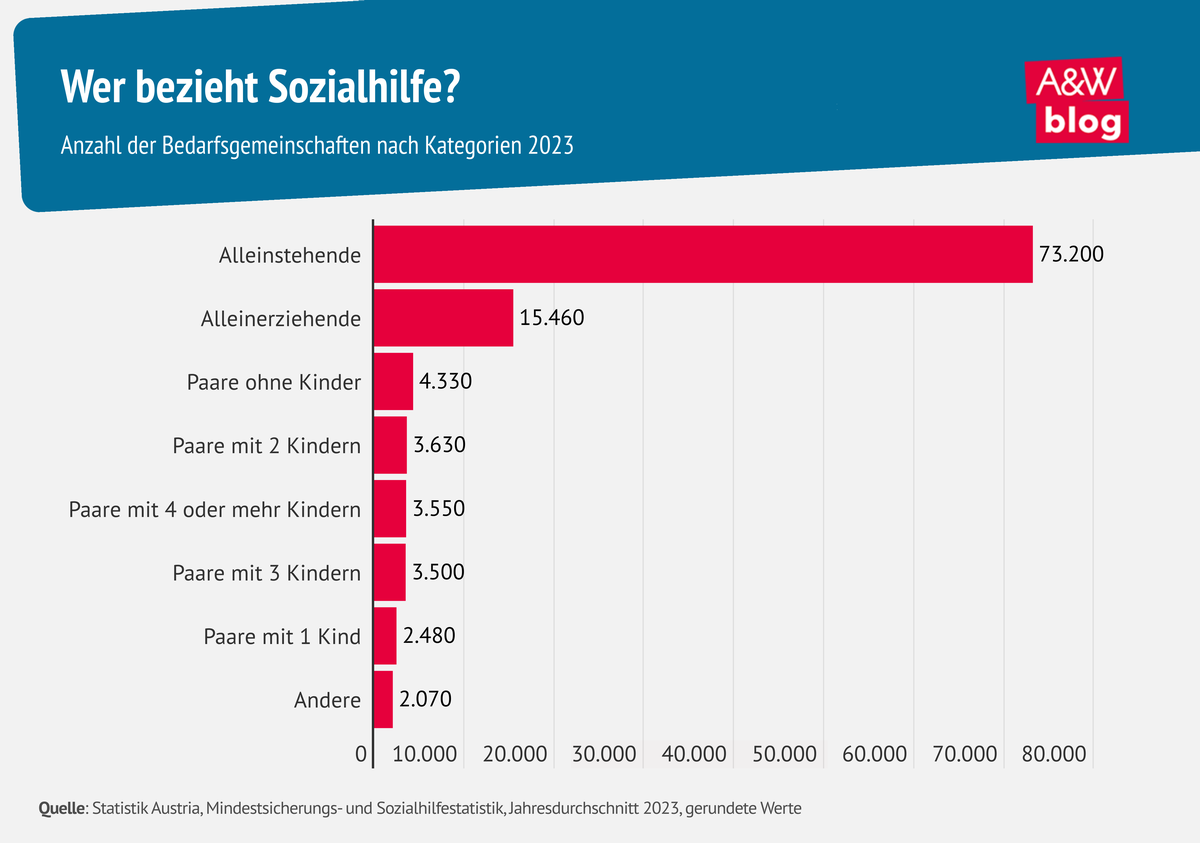

Nur wenige „Großfamilien“ erhalten Sozialhilfe

Statistisch betrachtet ist der Großteil (68 Prozent) der Sozialhilfebeziehenden alleinstehend. Erst dann folgen Alleinerziehende und Paare. Familien mit vier oder mehr Kindern sind österreichweit betrachtet eine Minderheit. Lediglich drei Prozent bzw. 3.550 dieser sogenannten „Bedarfsgemeinschaften“ bzw. Familien fallen in diese Kategorie. Überdies sind rund 72 Prozent der Beziehenden „Aufstocker:innen“ oder Teilbeziehende (zumeist zu einer AMS-Leistung oder zu Unterhaltszahlungen). Nur ein ganz geringer Anteil der Sozialhilfebeziehenden sind Vollbezieher:innen. Somit beträgt auch die durchschnittlich ausbezahlte Sozialhilfe pro Monat lediglich 800 Euro.

Die Debatten rund um migrantische Großfamilien mit Sozialhilfe werden häufig instrumentalisiert und als Ablenkungsmanöver genutzt. Statt sich den eigentlichen Verteilungskonflikten in unserer Gesellschaft zu widmen, insbesondere dem Ungleichgewicht zwischen Großvermögenden und der arbeitenden Bevölkerung. Dadurch wird verschleiert, dass gerade Vermögende ihren Beitrag zum Sozialstaat viel zu gering leisten. Diese Fehlsteuerung verhindert umfassende Initiativen für mehr soziale Gerechtigkeit und die dringend notwendige Umverteilung.

Der kolportierte Fall der syrischen Großfamilie in Wien mit Sozialhilfe-Bezug hat medial für viel Aufregung gesorgt. Die Familie hat jedoch nicht nur Sozialhilfe erhalten, sondern auch noch andere Leistungen wie etwa Familienbeihilfe bzw. Arbeitslosengeld. In Wien gibt es insgesamt nur vier Familien mit elf Kindern, die in unterschiedlicher Höhe Sozialhilfe beziehen oder ihr Einkommen damit aufstocken. Solche Fälle führen zu intensiven Diskussionen über die Angemessenheit der Sozialhilfeleistungen und werfen Fragen zur Fairness auf. Bestimmte politische Parteien und Expert:innen äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Fehlanreize im Sozialsystem. Fakt ist jedoch, dass diese Fälle im Bereich der Sozialhilfe extrem selten sind und sich künftige bzw. nachhaltige Reformen nicht an diesen Einzelfällen orientieren sollten.

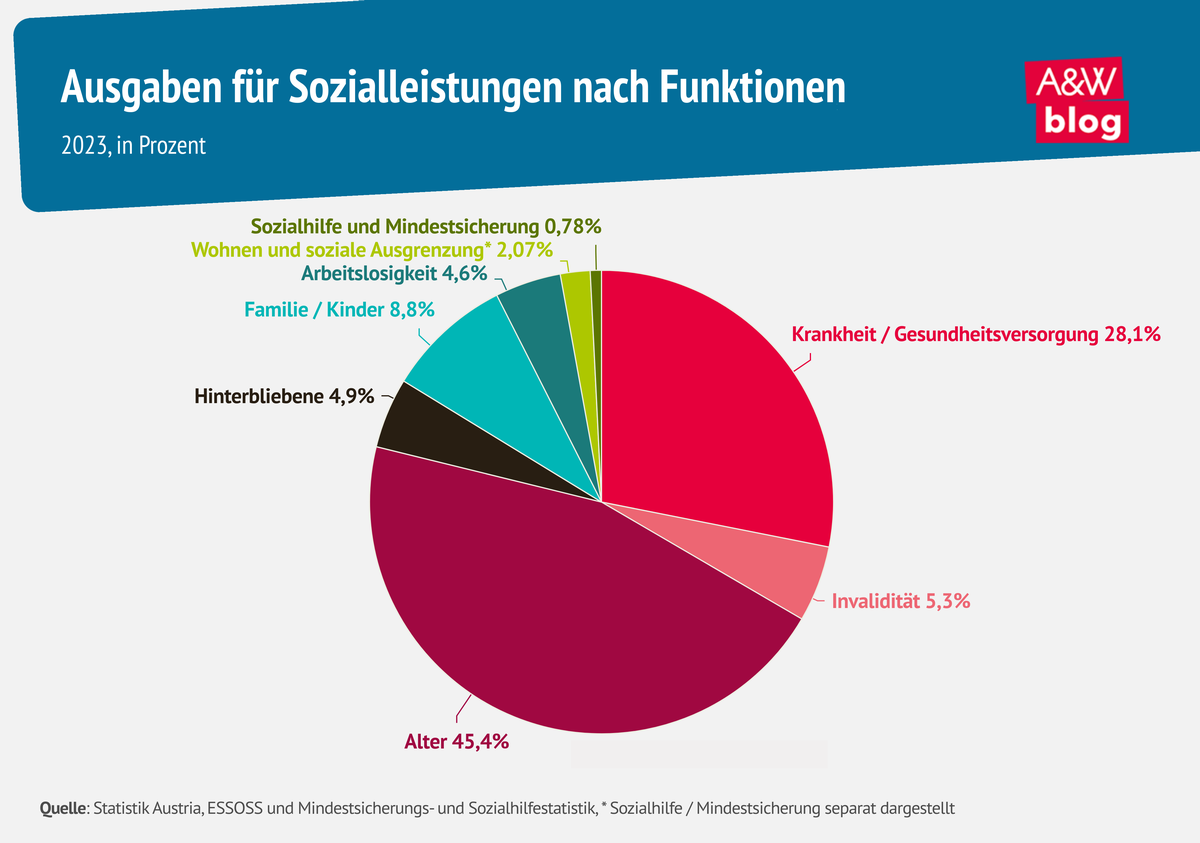

Die Ausgaben für Sozialhilfe sind mit rund einer Milliarde sehr gering!

Auch budgetär betrachtet, sind die Beträge für die Sozialhilfe als sehr gering einzuschätzen. Auf den Bereich „Wohnen und soziale Ausgrenzung“, der neben Sozialhilfe auch die Ausgaben für Asyl, Miet-/ Wohnbeihilfe etc. erfasst, entfallen – bei österreichweiten Gesamt-Sozialausgaben im Jahr 2023 in Höhe von rund 142 Milliarden Euro – lediglich 4 Milliarden Euro, das sind rund 3 Prozent. Und die staatlichen Ausgaben konkret für die Sozialhilfe in Österreich betragen gerade einmal rund 1,1 Milliarden Euro, also rund 0,8 Prozent der gesamten Sozialausgaben. Im Hinblick auf die 1,5 Millionen armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Menschen in Österreich (laut EU SILC 2024) – das sind derzeit bereits rund ein Fünftel bzw. 17 Prozent der Bevölkerung – würde man viel mehr an sozialer Unterstützung und Infrastruktur benötigen bzw. sind weitere Einsparungen als sehr problematisch anzusehen.

Sozialhilfe-Reform sollte soziale Verbesserungen bringen!

Auch im Regierungsprogramm gibt es Pläne zur Veränderung der Sozialhilfe bzw. zur Einführung einer Kindergrundsicherung. Diese vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Doppelbudgets 2025/26 treffen Haushalte mit einem geringeren Einkommen deutlich stärker. Für die künftige Konsolidierung ist es zentral, auf eine bessere soziale Ausgewogenheit zu achten.

Generell sollte im Rahmen einer „Sozialhilfe neu“ endlich eine armutssichere Leistung, insbesondere für Kinder, implementiert werden. Auch eine österreichweite Vereinheitlichung der Sozialhilfe wäre wichtig, ebenso die Berücksichtigung eines angemessenen bzw. viel höheren Wohnaufwandes bzw. die Nichtanrechnung der Wohnbeihilfe für Sozialhilfebeziehende.

Familienzuschlag beim Arbeitsmarktservice rasch erhöhen

Die geplante Erhöhung des Familienzuschlags (derzeit lediglich 0,97 Cent täglich) im Zuge der von der Regierung geplanten Sozialhilfe-Reformierung ist sehr begrüßenswert und sollte so rasch als möglich erfolgen, denn insbesondere Arbeitslose sind mit einer überdurchschnittlich hohen Armutsgefährdungsquote von rund 34 Prozent (bei ganzjähriger Arbeitslosigkeit) stark sozial benachteiligt. Dieser Familienzuschlag ist eigentlich eine Leistung im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Er gebührt Arbeitslosen für Kinder (bei Anspruch auf Familienbeihilfe), aber auch für den Partner bzw. die Partnerin, wenn diese über kein Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze verfügen.

Erhalt der Nicht-Anrechnung der Familienbeihilfe bei der Sozialhilfe

Von einer generellen Anrechnung der Familienbeihilfe im Rahmen einer „neuen“ Sozialhilfe sollte jedoch abgesehen werden bzw. müssten dann die Sozialhilfe-Richtsätze für Kinder wieder dementsprechend erhöht werden. Erfolgt dies nicht, so ist davon auszugehen, dass sich die Kinderarmut erhöhen könnte. Die Kinderarmut sollte aber laut Regierungsprogramm bis 2030 halbiert werden. Dies sollte bei der geplanten Sozialhilfe-Reform immer mitbedacht werden.

Arbeitsfähige Sozialhilfebeziehende sollen durch das AMS stärker unterstützt werden!

Die Überführung von arbeitsfähigen Sozialhilfebeziehenden zum AMS ist eine spannende Initiative und war bereits bei der Implementierung der Mindestsicherung 2009 geplant. Dafür würde das AMS aber auf alle Fälle mehr Budget und Personal benötigen.

Keine Leistungskürzungen für „Migrant:innen“

Die geplante „Wartezeit“ für Migrant:innen (insbesondere Asylberechtigte) bzw. eine geringere Sozialhilfe verschärfen die Armutslagen von Migrant:innen noch weiter und fördern somit auch ihre gesellschaftliche Integration nicht. Dabei stellt sich die generelle Frage, ob diese geplanten Leistungsverschlechterungen für Migrant:innen überhaupt rechtlich möglich sind. Denn bereits durch die türkis-blaue Regierung unter Bundeskanzler Kurz erfolgten in diese Richtung Verschärfungen in Form einer Sozialhilfekürzung durch Abzug eines „Arbeitsqualifizierungsbonus“ bei z. B. zu geringen Deutschkenntnissen. Diese Regelung wurde jedoch relativ rasch vom Verfassungsgericht als rechtswidrig behoben.

Kindergrundsicherung und Sozialhilfereform gemeinsam und abgestimmt planen

Wichtig wäre auch, dass bei dieser kommenden Sozialhilfereform alle relevanten Akteure wie etwa Bund, Länder, Gemeinden, AMS, aber auch soziale NGOs, die Armutskonferenz und natürlich auch die Sozialpartner miteinbezogen sind. Überdies sollten die geplanten Maßnahmen im Bereich der Kindergrundsicherung (Ausbau von sozialer Infrastruktur bzw. von Sachleistungen und monetäre Verbesserungen für benachteiligte Kinder) auf alle Fälle mitberücksichtigt werden. Sozialhilfe und Kindergrundsicherung müssen gemeinsam konzipiert werden, da sie in zentralen und wichtigen Bereichen ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Auch soll nach der Reform der administrative Aufwand nicht höher bzw. der Zugang zur sozialen Absicherung für die Betroffenen nicht erschwert, sondern endlich vereinfacht werden.

Diese Thematik betrifft nicht nur die direkt hilfsbedürftigen Personen, sondern auch viele Menschen darüber hinaus. Auch zahlreiche Beschäftigte und Arbeitslose sind sogenannte „Aufstocker:innen“, die auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind. Dies hat Auswirkungen auf die Situation in den Betrieben sowie für die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer:innen. Die Kindergrundsicherung richtet sich zudem nicht ausschließlich an armutsgefährdete Familien, sondern erreicht auch diejenigen, die nicht unmittelbar von Armut betroffen sind. Im Kern geht es bei diesen Neuerungen um die Etablierung und Umsetzung eines gerechten und zukunftsfähigen Sozialstaats.