Nein, die Industrie in Österreich ist nicht tot. Ganz im Gegenteil – sie ist eine wesentliche Stärke des österreichischen Wirtschaftsstandortes. Seit zwei Jahren überschlagen sich die Krisenmeldungen für Arbeitsmarkt, Industrie und besonders betroffene Bundesländer wie Oberösterreich. Aber mit ihrer Krisenrhetorik verschleiern die Wirtschaftsvertreter:innen ihre Partikularinteressen, um ihre Forderungen nach Lohnzurückhaltung und Senkung von Sozialstaatsbeiträgen voranzutreiben. Dies löst aber die Probleme am Arbeitsmarkt nicht. Wirksam wären konjunkturbelebende Maßnahmen sowie eine zukunftsweisende Industrie- und Arbeitsmarktstrategie.

In Zeiten von Fake News tut man gut daran, Behauptungen zu prüfen und Verallgemeinerungen von Einzelfällen zu hinterfragen. Die Pleite von KTM und die Kündigungswelle bei Lenzing sind prominente aktuelle Beispiele für unzulässige Pauschalurteile über Entwicklung und Lage der Industrie in Österreich.

Langfristiger Strukturwandel erkennbar

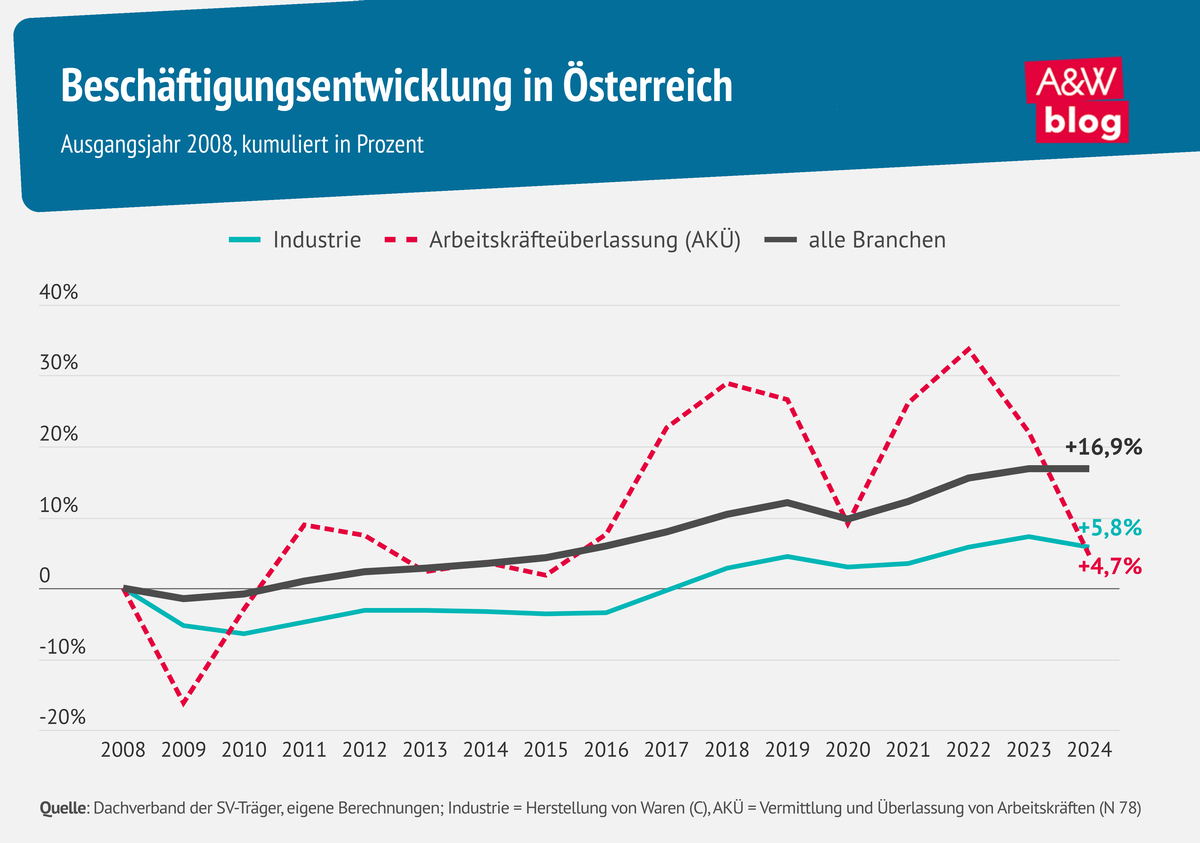

Ausgehend von 2008 weist die Beschäftigung im produzierenden Bereich (ÖNACE-Wirtschaftsabteilung C – Herstellung von Waren) in Österreich langfristig einen steigenden Trend auf, unterbrochen von typischen Konjunkturschwankungen. In der mit der Industrie eng verbundenen Arbeitskräfteüberlassung (AKÜ, ÖNACE-Wirtschaftsabteilung 078) sind diese Konjunkturmuster noch viel ausgeprägter. Denn überlassene Mitarbeiter:innen werden von den Beschäftigerbetrieben häufig als Konjunkturpuffer eingesetzt. Insgesamt ist der (relative) Beschäftigungszuwachs in diesen beiden Branchen über den gesamten Beobachtungszeitraum mit rund sechs bzw. fünf Prozent sehr ähnlich. Ausdruck für den langfristigen Strukturwandel und die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft ist das in der Gesamtwirtschaft deutlich kräftigere Beschäftigungswachstum. Im August 2025 waren 624.303 Personen in der Herstellung von Waren und 78.790 in der AKÜ beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies – mit Vorbehalt der Datenumstellungen in der ÖNACE – ein Rückgang von rund 17.000 Beschäftigten.

Keine allgemeine Existenzkrise

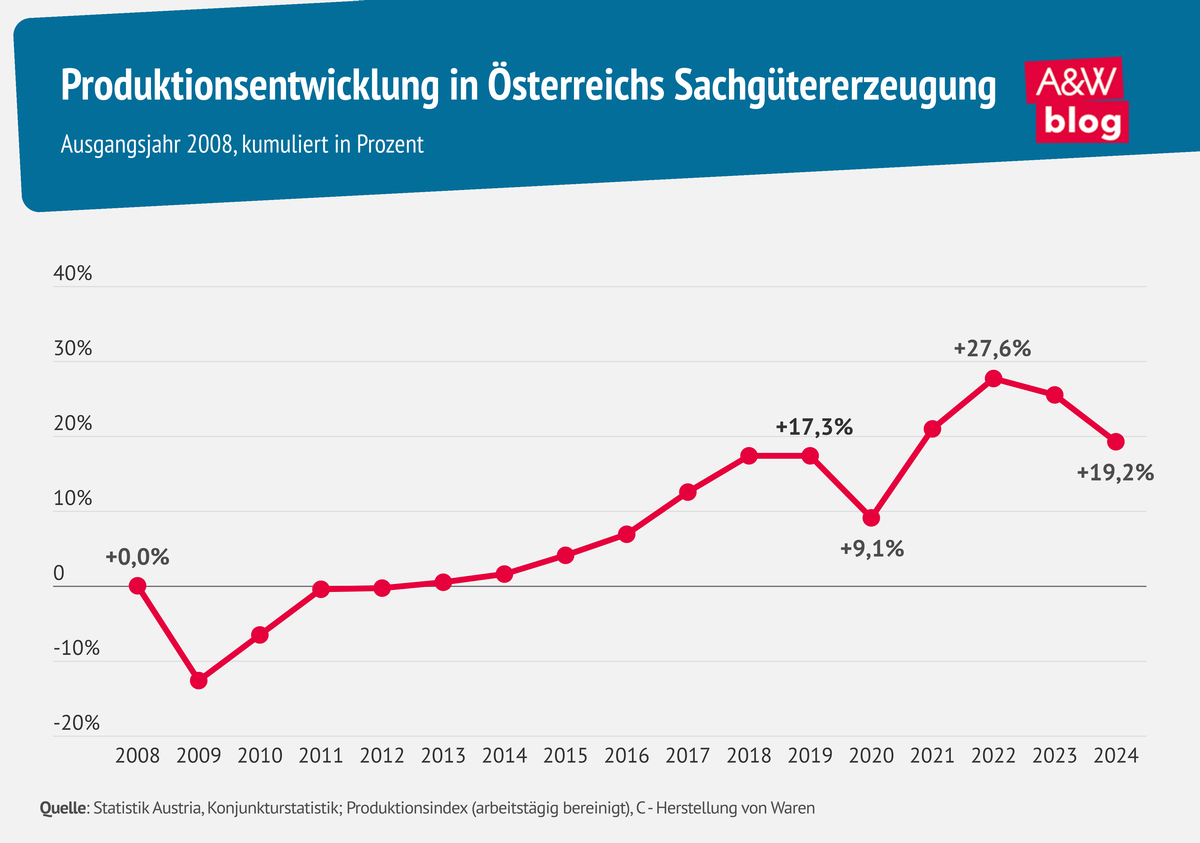

So unerfreulich die Beschäftigungsentwicklung in einzelnen Unternehmen speziell in den letzten Jahren verlaufen ist, für die gesamte Sachgütererzeugung ist keine Existenzkrise zu erkennen. Angesichts der hohen Arbeitsmarktdynamik in Österreich stehen Kündigungen und Arbeitsplatzverlusten auf einzelbetrieblicher Ebene Beschäftigungsaufnahmen und Neueinstellungen in anderen, expandierenden Betrieben – teils in der gleichen Branche, teils in anderen Branchen – gegenüber. Der Saldo aus diesen Gegenpolen liefert keine Hinweise dafür, dass Österreichs Tage als attraktiver Industriestandort vorbei sind. Das zeigen auch die Produktionskennzahlen. So hat sich die Produktion in der Warenherstellung zwischen 2008 und dem Konjunkturwendepunkt 2022/23 um rund 28 Prozent gesteigert. Rezessionsbedingt gibt es klarerweise einen markanten Rückgang, aber 2024 wurde das Produktionsniveau von 2008 immer noch um rund ein Fünftel übertroffen. Der aktuelle Produktionsrückgang seit 2022 ist mit rund acht Prozentpunkten etwa gleich stark wie der „Corona-Effekt“ im Jahr 2020.

Anstieg der Industriearbeitslosigkeit

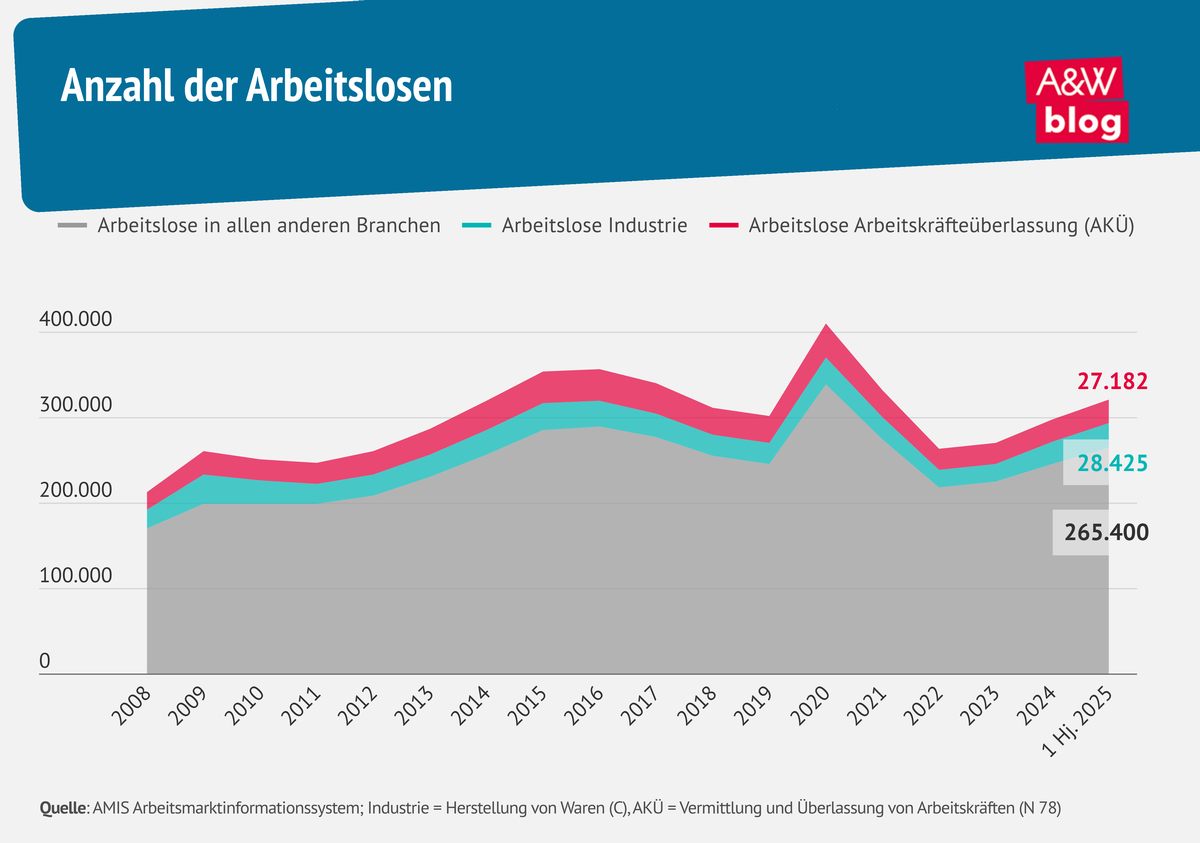

Seit dem 2. Quartal 2023 steigt die Arbeitslosigkeit im Industriesektor deutlich an – zunächst in der AKÜ und etwas zeitverzögert im tatsächlichen Industriesektor Herstellung von Waren. Seit März 2023 ist die Anzahl an Arbeitslosen Monat für Monat zwischen 300 und 4.300 Personen in Österreich gestiegen. In einzelnen Monaten entfielen bis zu 50 Prozent des Arbeitslosigkeitsanstieges in der Industrie auf das Bundesland Oberösterreich.

Auch wenn wir seit über zwei Jahren einen Anstieg der Arbeitslosigkeit ist diesem Bereich beobachten, ist das Arbeitslosigkeitsrisiko im Bereich Herstellung von Waren mit rund 4,2 Prozent (August 2025) immer noch vergleichsweise gering. Ganz anders ist die Situation in der Arbeitskräfteüberlassung, wo das Arbeitslosigkeitsrisiko bei rund 24 Prozent (August 2025) lag. Dies bedeutet, dass das Risiko der Rezession zu einem großen Teil die Kolleg:innen in der Arbeitskräfteüberlassung trifft.

Etwa auf dem Arbeitslosigkeitsniveau von 2019

Im ersten Halbjahr 2025 waren in Österreich 321.007 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies ist ein großes Problem für die Betroffenen, für die Gesellschaft an sich, aber auch ökonomisch. Aus den Bereichen der Industrie waren in Summe 55.607 Menschen arbeitslos. D.h. ca. 17 Prozent aller Arbeitslosen in Österreich. Dies ist in etwa das Niveau aus dem Jahr 2019. Deutlich höhere Werte gab es im Jahr 2010 als Folge der Finanzkrise und im Zeitraum 2014 bis 2018 als Folge einer „Double-Dip-Rezession“ – also einer zweiten Abschwungphase – in der Eurozone. Dies bedeutet, dass derzeit trotz einer sehr langen Rezessionsphase die Industriearbeitslosigkeit zwar steigt, aber im Zeitvergleich noch relativ stabil ist. Industriebeschäftigte finden offensichtlich auch bei Jobverlust relativ schnell wieder eine Anstellung.

Oberösterreich besonders betroffen

Das Industriebundesland Oberösterreich ist von Konjunkturschwankungen stärker betroffen. Im ersten Halbjahr 2025 waren ca. 12.000 Menschen aus dem Industriebereich arbeitslos gemeldet. Das sind 29,3 Prozent aller Arbeitslosen in Oberösterreich. Dies ist mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 der höchste Wert seit dem Jahr 2008. Relativ betrachtet war nur im Jahr 2009 der Anteil der Industriearbeitslosen mit fast 35 Prozent an allen Arbeitslosen höher als derzeit. Erneut zeigt sich, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko im Bereich Arbeitskräfteüberlassung mit einer Arbeitslosenquote von 15,8 Prozent sehr hoch ist. Im Vergleich dazu liegt die Arbeitslosenquote in der Wirtschaftsklasse Herstellung von Waren bei 3,5 Prozent (August 2025).

Schlussfolgerungen

Die aktuellen Wirtschaftsprognosen verdeutlichen, dass trotz Erholung die wirtschaftliche Lage herausfordernd bleibt. Als neuer relevanter Faktor für die Industrie, für die Weltwirtschaft bzw. den Außenhandel insgesamt ist die erratische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump, allem voran seine Zollpolitik, aufgetaucht und hat die Konjunkturkrise zusätzlich verschärft. Anstatt Österreich bzw. Europa als Wirtschaftsstandort schlechtzureden, sollten Unternehmensvertreter:innen und Politiker:innen alles daransetzen, Planbarkeit und Berechenbarkeit für die Industrie und deren Beschäftigte wieder zu gewährleisten. Das Fehlen stabiler, kalkulierbarer Rahmenbedingungen hat auch dazu beigetragen, dass besonders der Automotivsektor in Österreich bzw. in Europa negativ betroffen ist. Die Unentschlossenheit und Wankelmütigkeit der EU-Kommission sowie vieler Regierungen in den Mitgliedsländern bezüglich Verbrenner- bzw. Elektromotor hat klare Zukunftsstrategien der (europäischen) Autokonzerne verhindert bzw. verzögert, sodass in diesem Industriebereich tatsächlich technologische Wettbewerbsfähigkeit verloren ging.

Arbeitsmarkt- und Konjunkturbelebung

Es braucht aktuell ein Bündel von Maßnahmen, um die negative Arbeitsmarktentwicklung zu stoppen und langfristig in eine positive Richtung zu lenken. Unmittelbar braucht es eine aktive Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik sowie einen verlässlichen Sozialstaat, der die sozial-ökologische Transformation aktiv gestaltet. Für Menschen, die von Arbeitsplatzverlust betroffen sind, braucht es Stiftungsmodelle wie bei KTM, die durch Ausbildung und Qualifizierung neue Perspektiven eröffnen. Das AMS muss gezielt erfolgreichen Industriebetrieben mit guten, dauerhaften Arbeitsplätzen qualifizierte Arbeitskräfte vermitteln und Weiterbildung von Beschäftigten unterstützen.

Die Arbeitsmarktpolitik braucht eine Neuausrichtung. Statt Druck durch Sanktionen aufzubauen und Angst zu erzeugen, müssen die Menschen in die Lage versetzt werden, Veränderungsprozesse aktiv zu bewältigen. Es braucht eine Arbeitsmarktpolitik weg von der Angst und den Sanktionen, hin zu einer Arbeitsmarktpolitik des Mutes und der Förderung. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Strukturwandel.

Historisch haben wir gelernt, dass Rezessionen in Kombination mit Austerität, also Spar- und Kürzungspolitik, zeitverzögert zu weiteren Konjunkturabschwüngen ( „Double-Dip-Rezession“) führen können. Dies muss verhindert werden mit zusätzlichen konjunkturbelebenden Maßnahmen, wo Investitionsspielräume für eine Industriestrategie genutzt werden.

Industriestrategie

Die österreichische Bundesregierung erarbeitet richtigerweise eine längerfristige Industriestrategie. Christa Schlager und Michael Soder betonen, dass eine Industriestrategie nicht auf Lohn- oder Bürokratiekosten fokussieren kann, sondern vielmehr die Förderung der Innovationsfähigkeit, den Aufbau von Schlüsselindustrien und die Energiekosten adressieren muss. Dies bedeutet, dass es einen Fokus auf die Entwicklung der Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen braucht.

Österreich hat als eines der innovativsten Länder Europas gute Voraussetzungen für eine produktivitätssteigernde High-Road-Strategie. Eine Industriestrategie mit einem Bekenntnis zu Schlüsseltechnologien muss jedoch auch immer ungerechte Verteilungseffekte und regionale Unterschiede ausbalancieren. Sie muss soziale Rahmenbedingungen schaffen, die für einen Wohlstand für alle sorgt. Nur wenn es gelingt, die Menschen mitzunehmen und niemanden abzuhängen, entsteht ein veränderungsbereites Umfeld, mit dem eine sozial-ökologische Transformation gelingen kann. Dies ist nicht nur ökonomisch vernünftig, sondern auch demokratiepolitisch notwendig.