Wenn über Diskriminierung geredet wird, geht es oft um Sexismus, Rassismus oder Homophobie. Eine weitere Form der Diskriminierung bleibt dabei ausgeklammert: Klassismus, also die Schlechterbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit. Das hat auch damit zu tun, dass „Klasse“ als relevantes Merkmal in Politik, Sozialwissenschaften und Gleichstellungsdiskursen lange Zeit vernachlässigt wurde. Eine neue Studie liefert nun Hinweise auf Klassismuserfahrungen in Österreich.

Höhere Diskriminierungsrisiken in unteren Klassen

Menschen mit niedrigem Einkommen, kurzen Ausbildungen oder in Hilfsjobs haben ein höheres Risiko, in und außerhalb der Arbeit irgendeine Form der Diskriminierung zu erleben. So erleben z. B. Arbeiterinnen und Frauen in einfachen Dienstleistungsberufen doppelt so häufig sexuelle Belästigung wie Frauen in höheren Positionen. Zudem werden sexuelle Übergriffe gegen Frauen der unteren Klassen als weniger schwerwiegend bewertet als Übergriffe gegen Frauen aus wohlhabenderen Verhältnissen. Das ist nur ein Beispiel für Klassismus.

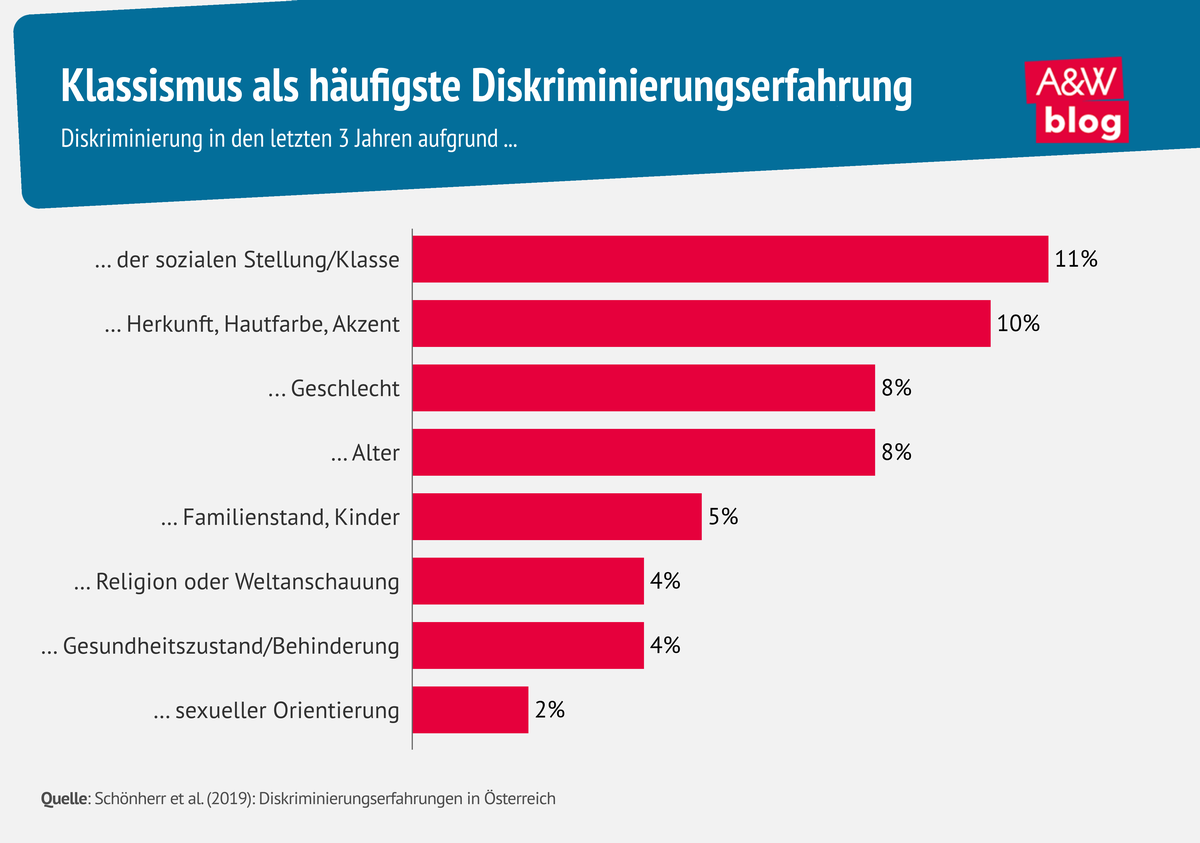

„Der österreichische Prolet“

Hinzu kommt der Klassismus, der sich ganz explizit gegen Menschen der unteren Klasse richtet. Ein Arbeiter aus unserer Studie beispielsweise, der einem Universitätsprofessor am Wochenende die Möbel transportierte und dafür eine Leberkässemmel bekam mit dem Kommentar: „Ist ja das durchschnittliche Nahrungsmittel des österreichischen Proleten.“ In unserer Vorgängerstudie haben 44 Prozent der mehr als 2.000 Befragten berichtet, irgendeine Form von Diskriminierung erlebt zu haben – ein Viertel davon wiederum vermutete die eigene soziale Stellung als Grund. Klassismus ist damit die häufigste Diskriminierungserfahrung von Menschen in Österreich.

Klasse, Klassismuserfahrungen und Klassismus

Trotzdem wird über Klassismus kaum gesprochen. Im Parlament fiel der Begriff bis dato kein einziges Mal. Das mag mit unklaren Definitionen zu tun haben, andererseits redet man lieber über „Schichten“, „Lebensstile“, „Milieus“ und andere Typologien.

- Mit Klassen gemeint ist schlicht, wo Menschen in der gesellschaftlichen Hierarchie herkommen oder stehen – bestimmt durch Geld, Bildungsabschlüsse, Beruf und damit verbundenen Lebensweisen.

- Klassismus meint die nachweisbare Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Klassenherkunft oder Klassenposition, wobei sich Klassismus immer von oberen gegen untere Klassen richtet.

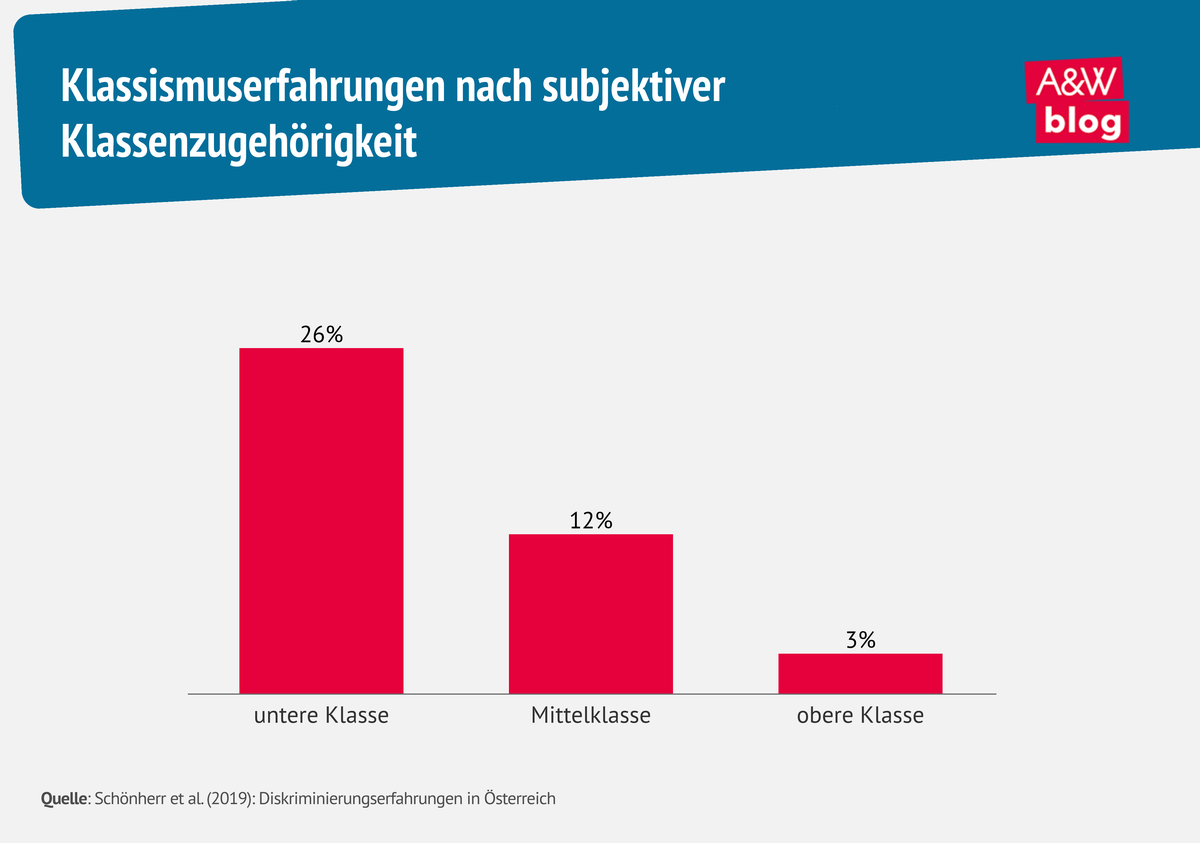

- Davon unterscheiden wir Klassismuserfahrungen, also die persönliche Deutung, aufgrund der Klassenposition schlechter behandelt und abgewertet worden zu sein.

Im Rahmen unserer Studie führten wir eine Umfrage unter mehr als 600 Menschen und anschließend 20 Einzelinterviews mit Betroffenen durch. Wir wollten nicht nur Licht in die „Klassenreisen“ – also Bildungsaufstiege – bringen, sondern erforschen, wie Klassismus in unteren Klassen wirkt. Wir fokussierten auf Betroffene, die sowohl ihre Kindheit als auch ihre heutige Position unterhalb der Mitte sehen, ergänzt durch Interviews mit Menschen, die Klassenaufstiege, aber auch Klassenabstiege erlebt haben. Eine erste Gemeinsamkeit dabei: Vorstellungen von Klassenungleichheiten beginnen schon in der Kindheit.

Klasse lernen in der Kindheit

Fast alle Befragten erzählten uns von frühen Momenten, in denen sie spürten, dass ihre Familie weniger hatte als andere. Fehlendes Geld für Kleidung oder Urlaube führten zu Scham und Ausgrenzung. Mit dem Schulbesuch wurden auch die ungleichen Chancen bewusst, etwa wenn Nachhilfe oder Schulsachen nicht leistbar waren. Die frühe Trennung zwischen Gymnasien und Mittelschulen forciert soziale Ungleichheiten. Dazu tragen aber auch Lehrer:innen oder Schulpsycholog:innen bei, wie sich z. B. ein Arbeiterkind erinnert: „Und dieser Schulpsychologe hat meiner Mutter so Angst gemacht, dass das Gymnasium für mich zu schwer ist, sie hat mich rausgenommen. Ich spreche heute sieben Fremdsprachen.“ Ganzähnlich äußert sich ein Teilnehmer der Onlinebefragung, dessen Eltern Landwirte waren:„Zum Beispiel wurde mir von zwei Lehrern abgeraten, eine BHS zu besuchen, ich habe diese problemlos absolviert wie auch ein Studium.“ Solche Momente des Ausselektiert-Werdens genauso wie Beschämungen begleiten Menschen aus unteren Klassen sehr lange, bis hinein in die Arbeitswelt.

Klassismus in der Wissensgesellschaft und ...

Es waren vor allem Menschen ohne Studienabschluss, die uns von ihrem gesunkenen gesellschaftlichen Status erzählten. Ein Security-Mitarbeiter etwa schilderte seine Erfahrungen in den letzten Jahren: „Durch das, dass die Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe, eben nicht unbedingt die hochwertigsten waren, sondern eigentlich immer nur Hilfstätigkeiten oder angelernte Tätigkeiten oder wie auch immer, ist man eigentlich nie als Mensch irgendwie angeschaut oder behandelt worden, sondern eigentlich immer nur, ja, das ist ja nur der kleine Hilfsdodel.“ Die starke Zunahme höherer und akademischer Bildungsabschlüsse hat zu einer systematischen Entwertung von Berufen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen geführt. Während früher körperlich anstrengende Arbeit noch mit sozialem Ansehen verbunden war, werden solche Routinetätigkeiten heute doppelt entwertet – sie gelten weder als attraktiv noch werden sie angemessen entlohnt.

... Klassismus in der Dienstleistungsgesellschaft

Österreich hat sich nicht nur zu einer Wissens-, sondern auch zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Gerade für Beschäftigte in „einfachen“ Dienstleistungsberufen brachte dieser Wandel jedoch keine Verbesserungen, sondern neue Formen der Abwertung. Diese kommen oft von Patient:innen, Gästen, Kund:innen. Ein Hausmeister erinnerte sich beispielsweise positiv an seine Anfangszeit vor 30 Jahren, heute werde er von den Bewohner:innen „immer nur mehr vernadert“ und im Kontakt mit der Hausverwaltung „will ich gar nicht von einer Wertschätzung reden“, da komme er sich „tatsächlich vor wie ein Lakai“. Andere berichteten, „als Mensch überhaupt nicht wahrgenommen“ zu werden oder „nur irgendeine Funktion“ zu haben.

Die fehlende Anerkennung der Leistung stellt das verbindende Element zwischen Klassismuserfahrungen von nicht-akademischen Beschäftigten und Beschäftigten im unteren Dienstleistungssektor dar. Diese Entwertung dient auch einem politischen Zweck: Sie ermöglicht die Aufrechterhaltung von schlechteren Arbeitsbedingungen, geringeren Löhnen und steigender Prekarisierung. Das trifft zwei Erwerbsklassen im Besonderen – Produktionsarbeiter:innen und Dienstleistungsarbeiter:innen – und reicht damit in die Mitte der Gesellschaft hinein.

Das Stigma der Arbeitslosigkeit

Nochmals gravierender wird Klassismus von jenen erlebt, die keine Arbeit haben. Politik und Medien zeichnen dabei regelmäßig das Bild des unwilligen Sozialschmarotzers. Das verletzt. „Also ich empfinde diese Aussagen als völlig ungerecht“, erzählte uns ein arbeitsloser Mann. „Und eigentlich diese Unterstellung, dass man nicht ... dass man sein Leben so gewählt hat.“ Diese systematisch verbreiteten Unterstellungen befördern eine Spaltung der Erwerbsbevölkerung in „Leistungsträger:innen“ und „Leistungsverweiger:innen“ und leugnen das Ausselektiert-Werden im Zuge von Bewerbungsgesprächen. Ein Interviewpartner schilderte, wie ihm in einem Bewerbungsgespräch für ein Callcenter direkt gesagt wurde: „So wie Sie aussehen, kriegen Sie keinen Job. Viel zu dick.“ Diese Diskriminierung beim Zugang zu Arbeit trifft Menschen der unteren Klasse besonders und versperrt ihnen auch den Weg zu qualifizierten und gesunderhaltenden Berufen. Dabei spielt gerade Letzteres – die Gesundheit – bei Klassismus eine große Rolle.

Die körperliche Seite von Klasse

Beschäftigte der unteren Klasse arbeiten am häufigsten unter schweren körperlichen Bedingungen. Wer körperlich arbeitet, wird öfter krank, und wer krank wird, verliert schneller den Job. Der fehlende Kündigungsschutz im Krankenstand verschärft diese Situation. Der Weg in weniger belastende Tätigkeiten ist unteren Klassen aber oft versperrt – entweder weil Qualifikationen fehlen oder weil Arbeitgeber:innen Vorbehalte haben. Umqualifizierungen wären ein Ausweg, doch gerade Menschen aus unteren Klassen haben oft nicht die Ressourcen dafür. Für gesundheitlich stark eingeschränkte Betroffene verschließen sich die Optionen doppelt: Kommt es zur Diagnose einer verminderten Arbeitsfähigkeit, reduzieren sich ihre Chancen auf eine neue Stelle gegen Null, „weil die Firmen alle sagen, das tun sie sich nicht an“. Kommt es hingegen zu keiner Feststellung der Arbeitsunfähigkeit – mehrere Betroffene schilderten die Abklärung bei der PVA als unwürdig – müssen sie sich weiterhin für Jobs bewerben, die nicht mehr für sie geeignet sind. „Die schicken mich zum Fressnapf oder zur Gärtnerei. Drei Tage kann ich das machen – dann bin ich tot mit meinem Kreuz.“ Die Interviews zeigen letztlich, dass Prekarität auch als Folge krankmachender Arbeitsbedingungen und von Arbeitsunfällen in Kombination mit hohen Arbeitslosigkeitsrisiken verstanden werden muss.

„Ich glaube, jeder Mensch hat die gleiche Klasse“

Gesellschaftliche Probleme wie Bildungsungleichheiten, Armut oder Arbeitslosigkeit werden seit Jahrzehnten auf untere Klassen projiziert und ihnen als fehlende Leistung unterstellt. Das trifft heute nicht mehr nur Menschen in prekären Lebenslagen. Gleichzeitig zeigt unsere Studie, dass Klassismus für Betroffene schwieriger zu artikulieren ist als andere Diskriminierungserfahrungen. Dazu trägt auch der aktuelle Gleichstellungsdiskurs bei, der einzelne Merkmale wie Geschlecht, Migrationshintergrund oder Queer-Sein voranstellt. Ökonomische Verhältnisse werden dabei ausgeblendet; oder wie ein Befragter sagte: „Für mich sind wir alle gleich, ich glaube, jeder Mensch hat die gleiche Klasse.“ Das signalisiert Menschen aus unteren Klassen aber, dass ihre Anliegen weniger zählen – was auch ihre wachsende Unzufriedenheit mit dem politischen System erklärt. Klassismus als spezifische Diskriminierungsform war den wenigsten Betroffenen bewusst, auch weil ein öffentlicher Bezugsrahmen dafür bislang fehlt.