Politische Bildung fristet an Österreichs Schulen ein Schattendasein. Zwar wird ihre Bedeutung in politischen Sonntagsreden gerne beschworen, konkrete Maßnahmen folgten aber wenige. Dabei wäre politische Bildung dringender denn je: Das Vertrauen ins politische System hat in den letzten Jahren stark gelitten – nur mehr 43 Prozent denken, dass das politische System gut funktioniere. Angehörige unterer Einkommensgruppen und Jugendliche fühlen sich immer seltener im Parlament repräsentiert und ein wachsender Teil der Bevölkerung ist vom Wahlrecht ausgeschlossen. Die Demokratie verliert so an Legitimität. Dies erzeugt Handlungsdruck – auch für Schulen. Die geplante Einführung eines Unterrichtsfachs „Demokratiebildung“ könnte nun ein Schritt in die richtige Richtung sein.

Jahrzehntelange Debatten um politische Bildung in der Schule

„Politische Bildung ist eine Voraussetzung sowohl für die persönliche Entfaltung des Einzelnen wie für die Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Ganzen. Sie ist in einer Zeit, die durch zunehmende Kompliziertheit in allen Lebensbereichen gekennzeichnet ist, ein aktiver Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft und zur Verwirklichung der Demokratie.“

So steht es im Erlass „Politische Bildung in den Schulen“, der 1978 von Bundesminister Fred Sinowatz verabschiedet wurde. Damals wie heute geht es vor allem um eine Frage: Soll politische Bildung dazu beitragen, bestehende gesellschaftliche Ordnungen und Machtverhältnisse kritisch zu reflektieren und ihre Veränderbarkeit sichtbar zu machen? Oder soll sie vielmehr als Instrument dienen, um bestehende Strukturen zu bewahren, sie unhinterfragt zu lassen und dadurch zu verinnerlichen bzw. zu legitimieren?

Die drei Säulen politischer Bildung heute

Heute fußt politische Bildung auf drei Säulen: Erstens als übergreifendes Thema („Unterrichtsprinzip“, also grundlegende Orientierung für jedes Unterrichtsfach), zweitens als konkretes (Kombinations-)Fach (z. B. mit Geschichte, Recht oder Wirtschaft) und drittens im Rahmen der gelebten Schuldemokratie.

In allen drei Bereichen besteht aber Handlungsbedarf.

- Das Unterrichtsprinzip entfaltet in der Praxis kaum Wirkung, da es an verbindlichen Vorgaben mangelt, die eine konsequente Umsetzung sicherstellen würden. Seine Bedeutung wird außerdem durch die Vielzahl anderer Unterrichtsprinzipien relativiert. Zugleich fehlt es an verpflichtenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte. Ohne eine solide und verpflichtende Qualifizierung bleibt politische Bildung oft vom individuellen Engagement einzelner Lehrpersonen abhängig und wird im Unterricht nicht systematisch verankert.

- Als Kombinationsfach bleibt politische Bildung weitgehend unsichtbar und wird nur am Rande behandelt.

- Und trotz Bemühungen um eine stärkere Schuldemokratie erleben Schüler:innen die Schule noch immer als hierarchischen Ort, an dem sie vor allem Regeln befolgen müssen, anstatt ihren Lebensraum aktiv mitzugestalten.

Gefährdete Teilhabe

Laut AK-Jugendmonitor wünscht sich aber fast die Hälfte der jungen Menschen (42 Prozent) mehr Mitbestimmung. Gleichzeitig stimmen nur rund drei von zehn der Aussage zu, dass „Menschen wie ich im Parlament gut vertreten sind“. Dazu trägt auch bei, dass immer mehr junge Menschen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, obwohl sie hier geboren, in die Schule gegangen und aufgewachsen sind. Jede:r Vierte der 16- bis 29-Jährigen in Österreich darf nicht wählen, in Wien sogar 41 Prozent. Dieser strukturelle Ausschluss verstärkt das Gefühl politischer Ohnmacht und erschwert den Zugang zu demokratischer Teilhabe.

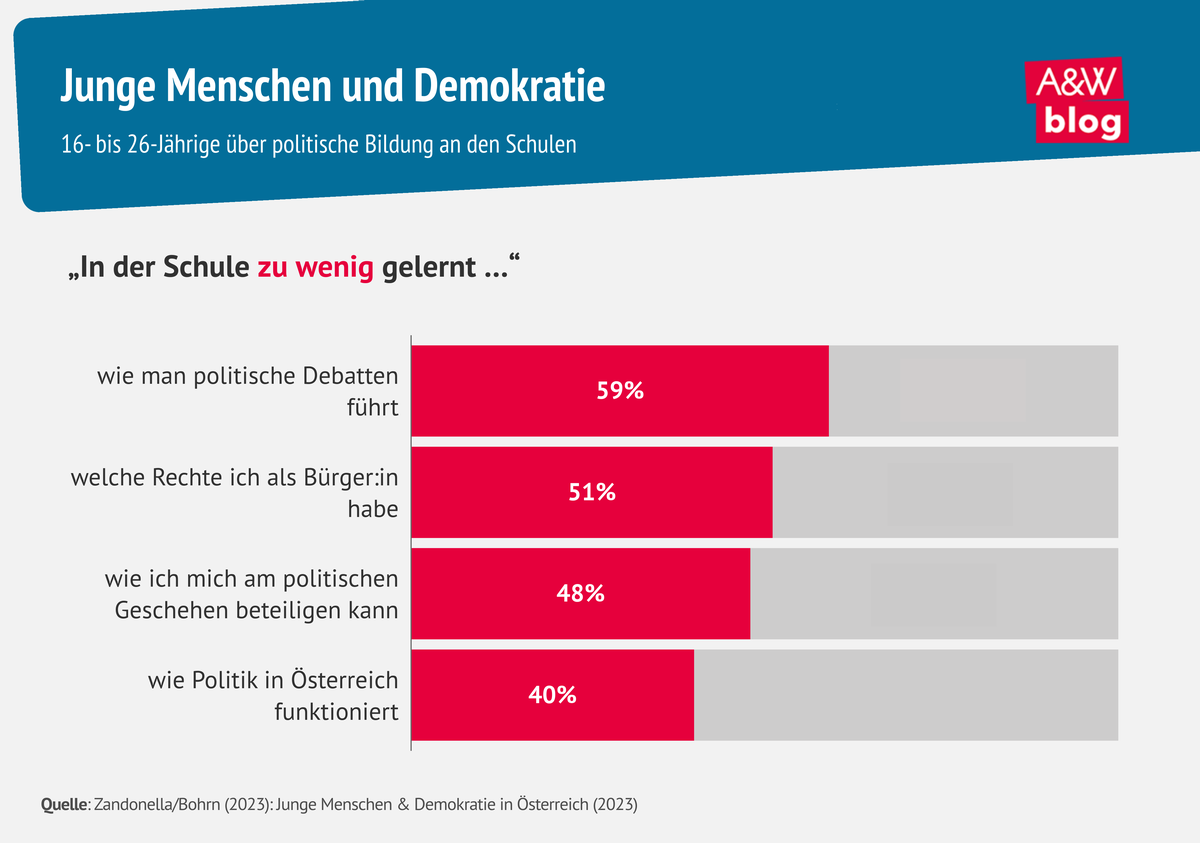

Und auch das Bildungssystem trägt dazu bei: Laut einer SORA-Studie geben 59 Prozent der Jugendlichen an, in der Schule zu wenig darüber zu lernen, wie man politische Debatten führt, die Hälfte hat nicht gelernt, welche Rechte sie als Bürger:innen haben. Dieses Zusammenspiel aus sinkender Repräsentation, eingeschränkten Beteiligungsmöglichkeiten und unzureichender politischer Bildung schwächt nicht nur langfristig die Legitimität demokratischer Institutionen – sie untergräbt auch das Vertrauen junger Menschen in ihre eigene politische Wirksamkeit.

Demokratiebildung – ein Schlüssel zur Erneuerung?

Die Bundesregierung plant die Einführung des Unterrichtsfachs „Demokratiebildung“. Dies bietet die Chance, die demokratische Kultur an Schulen endlich zu stärken und politische Bildung flächendeckend zu verankern. Noch ist jedoch unklar, wohin die Reise genau geht. Die Arbeiterkammer spricht sich seit Jahren für einen deutlichen Ausbau der politischen Bildung aus, setzt eigene Angebote und begrüßt daher auch das Vorhaben.

Leitlinie des neuen Fachs sollte aber sein, Demokratie nicht nur als bestehendes Ordnungssystem zu vermitteln, sondern auch als Instrument gesellschaftlicher Veränderung erfahrbar zu machen. Schüler:innen sollten lernen, ihre Interessen zu artikulieren, sich politisch Gehör zu verschaffen, die Standort- und Interessengebundenheit von Politik kritisch zu reflektieren und aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen – unabhängig von ungleichen Ausgangsbedingungen. Zentral ist die Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen, auch und vor allem im Lebensraum Schule. Schule rückt in unserer Vorstellung in eine neue Rolle: Sie ist nicht mehr nur Vermittlungsort von Wissen, sondern ein Übungsraum für Demokratie.

Echte Demokratiebildung vs. „Service Learning“

Wenn die aktuelle Regierung Demokratiebildung ernst nimmt, sollte sie politische Mündigkeit, Emanzipation, Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit fördern. Das Fach darf nicht zu entpolitisiertem „Service Learning“ verkommen, das keine Räume zur politischen Reflexion bietet, bestehende Machtverhältnisse ausblendet und Beteiligung auf symbolische Aktionen reduziert. Demokratiebildung soll zum kritischen Hinterfragen, zur echten Mitgestaltung, kollektiven Handlungen und zur Auseinandersetzung mit Interessenkonflikten befähigen. Konflikte sind eine zentrale Dimension demokratischer Bildung. Sie auszublenden, um ein „harmonisches“ Gesellschaftsbild zu vermitteln oder gegensätzliche Interessen unsichtbar zu machen, trägt nicht zur politischen Mündigkeit bei.

Dazu braucht es aber die strukturellen Voraussetzungen: eine fundierte Lehramtsausbildung, verpflichtende Weiterbildung für Lehrkräfte sowie eine solide Materialbasis. Inhaltlich soll an den Lebenswelten der Schüler:innen angeknüpft und somit die Alltagserfahrungen der Jugendlichen in Politik übersetzt werden.

Demokratie ist mehr als Wahlen und Institutionen

In vielen Ländern wird Demokratie heute vor allem über formale Kriterien definiert: freie Wahlen, Gewaltenteilung, Grundrechte. Diese sind unverzichtbar – doch sie allein reichen nicht aus, um Demokratie lebendig zu halten. Wenn gesellschaftliche Gestaltungsspielräume schwinden, wenn eine von „Sachzwängen“ oder Standortlogiken geprägte neoliberale Politik als „alternativlos“ gilt und Menschen sich mehr und mehr ohnmächtig fühlen, dann verliert Demokratie unweigerlich an Substanz.

Autoritäre Tendenzen, populistische Vereinfachungen und eine wachsende Distanz zwischen politischen Institutionen und Bevölkerung verschärfen diese Entwicklung. Studien zeigen: Immer mehr Bürger:innen zweifeln daran, ob ihre Stimme tatsächlich etwas bewirkt. Laut Österreichischem Demokratie Monitor glauben nur noch 22 Prozent der Menschen im untersten Einkommensdrittel, dass ihre politische Beteiligung etwas bewirken könne. Demokratie droht zur Hülle zu werden – formal intakt, inhaltlich hohl.

Fazit: Demokratie muss gelernt werden, um sie zu leben

Demokratie steht also unter Druck: Wird Beteiligung zur Ausnahme und Politik zum Elitenprojekt, droht sie zu erstarren.

Für die Arbeiter:innenbewegung war und ist der Kampf für mehr Mitbestimmung stets untrennbar mit dem Einsatz für soziale Rechte und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen verbunden. Ziel ist die Ausweitung demokratischer Teilhabe auf alle Lebensbereiche. Im Rahmen eines ohnehin notwendigen politischen Engagements für ein demokratisches, sozial und ökologisch nachhaltiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem können auch Bildung und alltägliche Praxis in Schulen zentrale Impulse für gesellschaftliche Veränderung setzen.

Zu lange hat die wenige politische Bildung, die an Österreichs Schulen derzeit unterrichtet wird, auf historische Daten, formale Demokratievorstellungen und abstraktes Wissen gesetzt. Unter diesem Neutralitätsprinzip aber schulte man maximal „entpolitisierte Formaldemokraten“ (N. Kutalek 1978), die gesellschaftliche Zustände letztlich als gegeben und unveränderbar hinnehmen. Vor diesem Hintergrund kann das neue Unterrichtsfach einen Beitrag leisten, wenn es politische Mündigkeit stärkt, Räume für Mitgestaltung eröffnet und demokratische Kultur dort verankert, wo sie wachsen muss – in der Lebenswelt junger Menschen.