Der Arbeitsmarkt in Österreich schneidet im Vergleich zu anderen EU-Ländern durchwachsen ab, wie der Arbeitsmarktmonitor 2024 zeigt. Gegenüber dem Vorjahr konnte sich Österreich zwar in der Gesamtbewertung leicht verbessern. Doch Vorsicht ist geboten bei der Interpretation der Ränge: Verbesserungen in einzelnen Bereichen sind teilweise auf Verschlechterungen in Arbeitsmärkten anderer Länder zurückzuführen, was bedeutet, dass sich die nationale Situation kaum positiv entwickelt hat. Um besser zu werden, empfiehlt sich ein Blick in den Norden.

Fünf Dimensionen für eine umfassende Bewertung

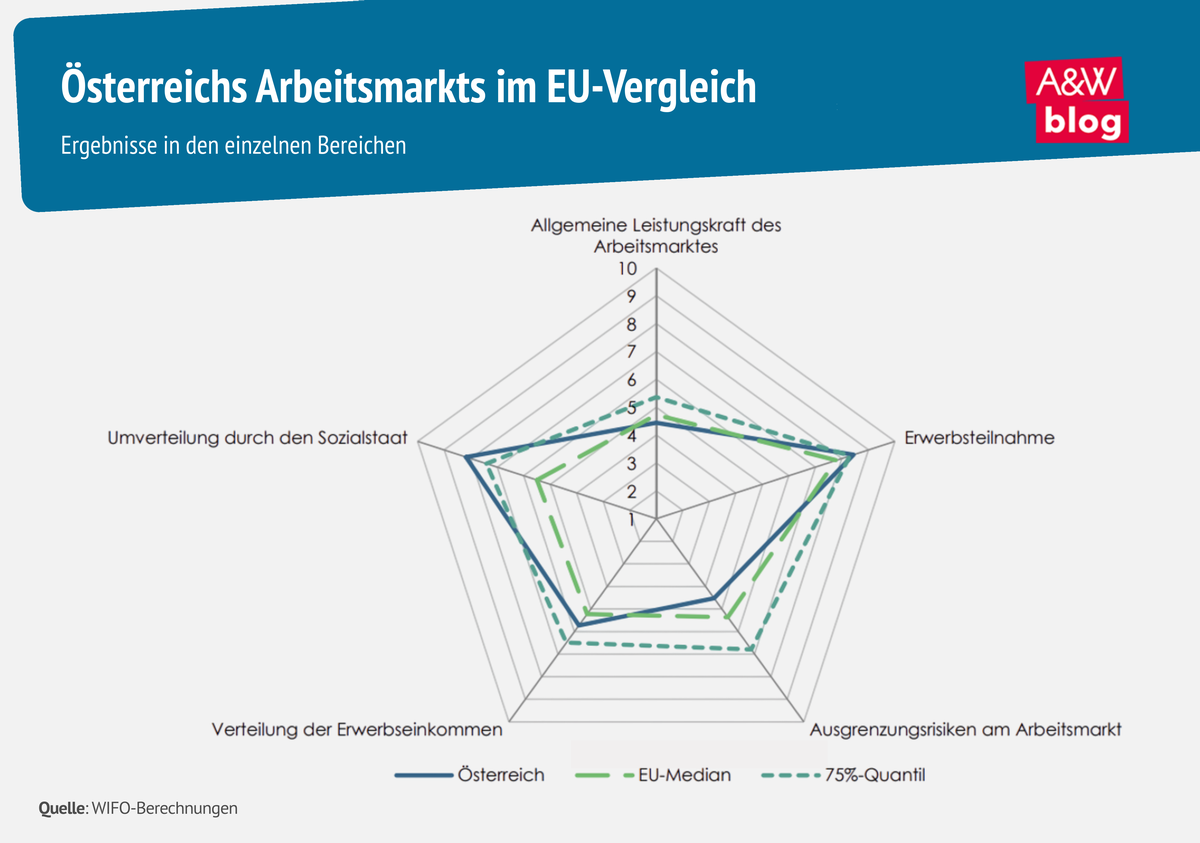

Wer die europäischen Arbeitsmärkte in ihrer ganzen Komplexität verstehen und vergleichen will, muss über die Betrachtung von einzelnen Indikatoren, wie zum Beispiel allein der Arbeitslosenquote, hinausblicken. Der Arbeitsmarktmonitor 2024, der jährlich vom WIFO im Auftrag der Arbeiterkammer Wien erstellt wird, liefert dazu eine solide Basis: Er vergleicht insgesamt 55 Indikatoren, um die Entwicklung der Arbeitsmärkte darzustellen. Dabei werden folgende fünf Bereiche in allen 27 EU-Ländern untersucht:

- Allgemeine Leistungskraft des Arbeitsmarktes

- Erwerbsteilnahme unterschiedlicher Personengruppen

- Ausgrenzungsrisiken am Arbeitsmarkt

- Verteilung der Erwerbseinkommen

- Umverteilung durch den Sozialstaat

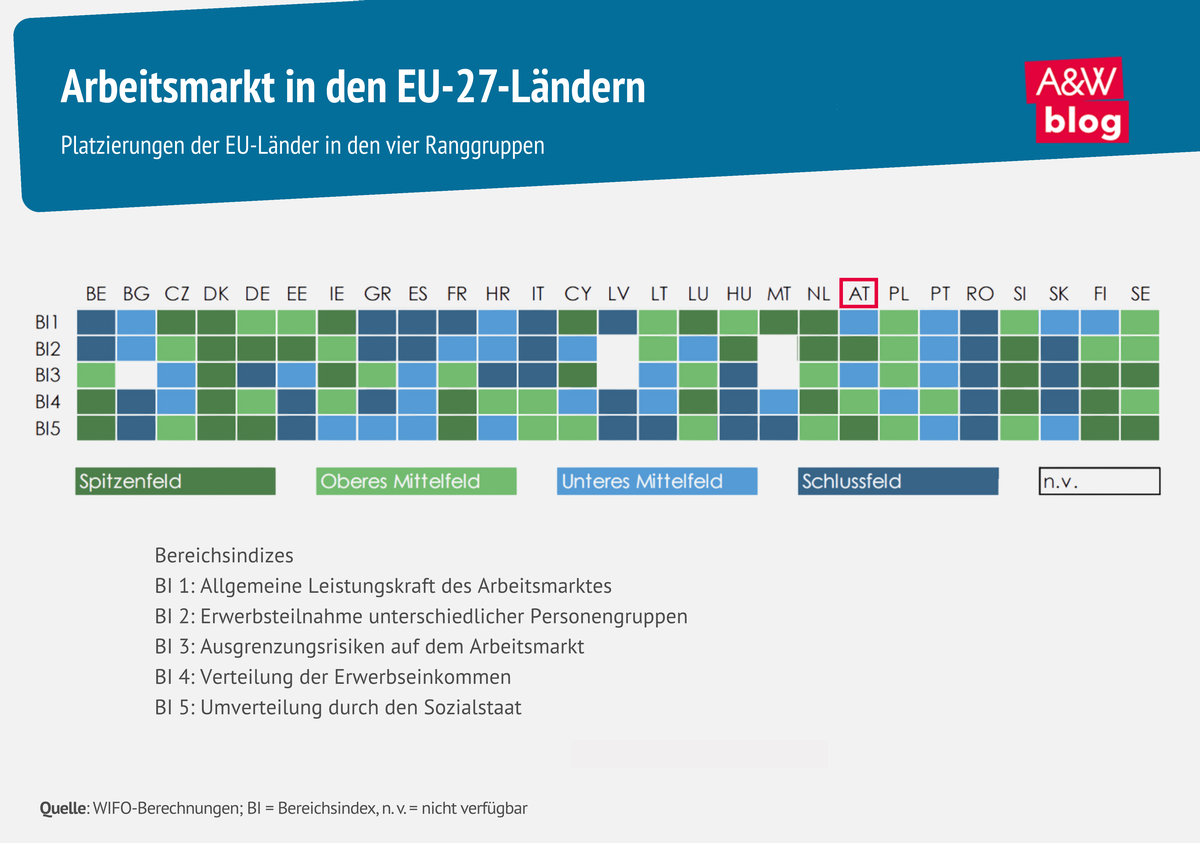

Jeder Bereichsindex setzt die nationale Situation ins Verhältnis zu den anderen europäischen Ländern. Dabei kann Österreich im aktuellen Bericht in einigen Feldern traditionell überdurchschnittlich punkten: bei der Erwerbsteilnahme unterschiedlicher Personengruppen (BI 2), der sozialen Absicherung durch hohe Umverteilung (BI 5) und der Verteilung der Erwerbseinkommen (BI 4). In den anderen zwei Bereichen hingegen besteht deutlicher Aufholbedarf, besonders bei den Ausgrenzungsrisiken am Arbeitsmarkt durch Alter oder Elternschaft (BI 3) sowie der niedrigen arbeitszeitbereinigten Beschäftigungsquote durch (überwiegend weibliche) Personen in Teilzeitbeschäftigung (BI 1).

Im EU-weiten Vergleich sticht Dänemark hervor, da es als einziges Mitgliedsland in allen fünf betrachteten Bereichen Spitzenpositionen einnimmt. Auch die Niederlande, Slowenien und Schweden schneiden durchwegs gut ab und sind entweder im Spitzenfeld oder zumindest im oberen Mittelfeld vertreten. Am unteren Ende der Skala finden sich hingegen häufig Länder aus Süd-, Mittel- und Osteuropa. Besonders auffällig ist, dass Bulgarien, Spanien und die Slowakei in allen fünf Bereichen durchwegs schwache Platzierungen aufweisen und sich meist im unteren Mittelfeld oder Schlussfeld befinden. Rumänien belegt in sämtlichen Dimensionen durchgängig einen der hinteren Ränge.

Österreich überzeugt bei der Erwerbsteilnahme am Arbeitsmarkt und der Umverteilung

Besonders gut schneidet Österreich bei der Erwerbsteilnahme ab. Es gelingt in Österreich vergleichsweise gut, unterschiedliche Gruppen – etwa junge Menschen oder Personen im Haupterwerbsalter bis 44 Jahre – in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Unfreiwillig befristete Arbeitsverhältnisse kommen auch deutlich seltener vor als im EU-Durchschnitt. Ganz anders ist es jedoch bei der unfreiwilligen Teilzeit: Bei diesem Indikator liegt Österreich nur auf Rang 16, da unfreiwillige Teilzeit in Österreich für viele Frauen Realität ist. Bei der Beschäftigungsquote älterer Personen zwischen 55 und 64 Jahren belegt Österreich ebenfalls nur Platz 18, gemeinsam mit Italien. Im Vergleich dazu schneiden die Niederlande deutlich besser ab, obwohl sie die dritthöchste Teilzeitquote in der EU haben: Es gibt wenig unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung und höhere Beschäftigungsquoten Älterer.

Bei der Umverteilung durch den Sozialstaat liegt Österreich im Spitzenfeld. Die Sozialausgaben gemessen am Anteil des BIPs sind hoch, was bei einer genaueren Betrachtung der herangezogenen Indikatoren vor allem auf das gut ausgebaute Umlagesystem der Alterssicherung (öffentliches Pensionssystem) zurückzuführen ist. Die hohen sozialen Transfers tragen wesentlich zur Verringerung der Armutsgefährdung bei, was einerseits für eine gute Umverteilungsfunktion des Staates spricht. Andererseits ist es im Fall Österreichs auch ein Indiz dafür, dass die Markteinkommen (also die Einkommen vor Steuern und Sozialleistungen) sehr ungleich verteilt sind. Hohe Sozialschutzausgaben sind aber auch ein Merkmal von im Ranking führenden Ländern in Europa wie z. B. Dänemark oder Finnland.

Schwächen: Stagnierendes langjähriges Wirtschaftswachstum und hoher Gender-Pay-Gap

Weniger erfreulich ist das Bild bei der allgemeinen Leistungskraft des Arbeitsmarkts. Trotz eines hohen BIP pro Kopf und einer überdurchschnittlichen Arbeitsproduktivität (beide Rang 6 von 27) liegt Österreich in diesem Bereichsindex gesamt nur im unteren Mittelfeld. Der Grund dafür liegt im Bereich der von der Konjunktur beeinflussten Indikatoren, besonders des schwachen BIP-Wachstums im 10-Jahres-Durchschnitt. Die Analyse wird hier allerdings durch das hohe BIP-Wachstum von Irland und Malta verzerrt. In Irland hat dies zwei Gründe: erstens haben aufgrund der besonders niedrigen Steuersätze für Unternehmen viele multinationale Konzerne in Irland eine europäische Niederlassung. Zweitens: Durch Änderungen in der europaweit einheitlichen Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) kommt es nach 2014/15 zu einem Zeitreihenbruch in den Daten für Irland. Schuld daran sind verschobene Gewinne von ausländischen Unternehmen zur Steueroptimierung, welche als Exporte dem irischen BIP zugerechnet werden. Der berühmte US-Ökonom Paul Krugman bezeichnete diesen Effekt als „Leprechaun Economics“, frei nach dem Wahrzeichen Irlands, einem Wesen aus der irischen Mythologie, welches gerne mit versteckten Goldmünzen in Verbindung gebracht wird. Exkludiert man Irland von den Berechnungen, so zeigt sich, dass Österreichs Produktivität eine der stabilsten, wenn auch nicht die höchste innerhalb der EU darstellt.

Nachteilig wirkt sich hier auch die hohe Teilzeitquote auf den Bereichsindex aus: Wird die Arbeitszeit berücksichtigt, sinkt die sonst moderate Beschäftigungsquote in Österreich stark – der hohe Teilzeitanteil, insbesondere bei Frauen, drückt das Ergebnis von Rang 10 auf Rang 21. Deutschland und die Niederlande, ebenfalls durch hohe Teilzeit gekennzeichnet, befinden sich im Mittelfeld bei der Beschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten (Rang 14 und 15). Wie bereits oben beschrieben, muss Teilzeitbeschäftigung, solange sie wirklich freiwillig ist, jedoch per se kein Problem darstellen.

Auch bei den Ausgrenzungsrisiken landet Österreich nur im unteren Mittelfeld. Die Kinderbetreuungsquote für unter Dreijährige ist niedrig, die betreuungsbedingte Teilzeitquote hoch. Der Mangel an flächendeckender, leistbarer Kinderbetreuung stellt weiterhin eine große Hürde für die Arbeitsmarktintegration von Eltern, besonders von Müttern, dar.

Arbeitsweg und Hitze als Todesfallen

Ebenfalls kritisch anzumerken sind die überdurchschnittlich hohen Zahlen der tödlichen Arbeitsunfälle in Österreich. Zwar sind die Sterbezahlen seit den 1970ern deutlich gesunken, trotzdem sticht Österreich in den Berufsgruppen der Handwerks- und verwandten Berufen, Bediener:innen von Anlagen und Maschinen und Montageberufen sowie bei den Fachkräften in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in dieser Statistik hervor. Laut Jahresbericht der AUVA haben im Jahr 2023 201 Arbeitsunfälle zum Tod geführt, davon 72 an der Arbeitsstätte, 53 am Arbeitsweg und 76 aufgrund von Berufskrankheiten. Knapp 42 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle (ohne Berufskrankheiten) sind demnach im Straßenverkehr am Arbeitsweg passiert. Ein weiteres Thema, welches in Zukunft vor allem bei Arbeiten im Freien oder unklimatisierten Umgebungen zum Problem werden kann, stellt Hitze am Arbeitsplatz dar.

In Bezug auf die Verteilung der Erwerbseinkommen punktet Österreich mit hohen Durchschnittslöhnen, fällt aber beim Gender-Pay-Gap deutlich zurück: Mit 18,3 Prozent Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen liegt Österreich EU-weit auf dem zweitschlechtesten Platz. Ein Teil der Begründung ist die hohe Segregation am Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel der überaus hohe Anteil an Frauen im Einzelhandel, der Pflege oder der Reinigung.

Fazit: Gute Basis, aber mit ausreichend Reformbedarf

Insgesamt zeigt sich Österreichs Arbeitsmarkt stabil, aber weist nachhaltige strukturelle Schwächen auf. Die Stärken liegen in der sozialen Absicherung – nicht zuletzt durch ein starkes öffentliches Sozialabgabensystem – und der Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen und Personen bis 44 Jahre. Bei der Verringerung der Armutsgefährdung durch staatliche Umverteilung liegt Österreich im europäischen Vergleich weit vorne. Gleichzeitig zeigen sich aber Schwächen bei der Beschäftigung älterer Personen und bei der hohen Zahl an (unfreiwilliger) Teilzeitbeschäftigung.

Zusätzlich machen strukturelle Herausforderungen wie das negative Wirtschaftswachstum der letzten Jahre, ein hoher Gender-Pay-Gap und unzureichende Kinderbetreuungsangebote klaren Aufholbedarf sichtbar. Österreich positioniert sich damit insgesamt im Mittelfeld, mit klaren Stärken in der sozialen Absicherung und Einkommensverteilung, aber erkennbarem Aufholbedarf bei Gleichstellung, Arbeitszeitstrukturen und der langfristigen konjunkturellen Arbeitsmarktdynamik. Im Vergleich zu nordeuropäischen Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden wird deutlich, dass ein integrativer und leistungsfähiger Arbeitsmarkt stärker durch umfassende Rahmenbedingungen unterstützt werden muss.