Die lange Rezession hinterlässt am heimischen Arbeitsmarkt immer tiefere Narben. Die Arbeitslosigkeit steigt derzeit über alle großen Branchen, alle Bundesländer und alle Altersgruppen verteilt. Im Gegensatz zur aktuellen Entwicklung sind die langfristigen Perspektiven bei genug Gestaltungswillen deutlich positiver als vermutet: Zum einen wird es aufgrund der demografischen Verschiebungen zu einem hohen Ersatzbedarf an Facharbeitskräften kommen, andererseits sind gerade neue Berufsfelder im Entstehen.

Werden die nachrückenden Kohorten entsprechend (auf)qualifiziert – im Folgenden betrachten wir die WIFO-Simulation von 40.000 Pflichtschulabsolvent:innen, die auf Lehrabschlussniveau gehoben werden –, ergeben sich neue Wertschöpfungspotenziale und bessere Perspektiven für die Beschäftigten.

Was ist neu am Wandel in der Arbeitswelt?

Die Arbeitswelt wandelt sich grundsätzlich andauernd. Was ungewöhnlich und neu ist, ist zum einen die Geschwindigkeit der Veränderung (u. a. Digitalisierung, KI, Dekarbonisierung) und das Ausscheiden großer Teile von Fachkräften mittlerer Qualifikation bis 2040. Eine tendenzielle Verknappung von Arbeitskräften mit Lehrabschluss wird ohne Gegensteuern höchstwahrscheinlich die Folge sein.

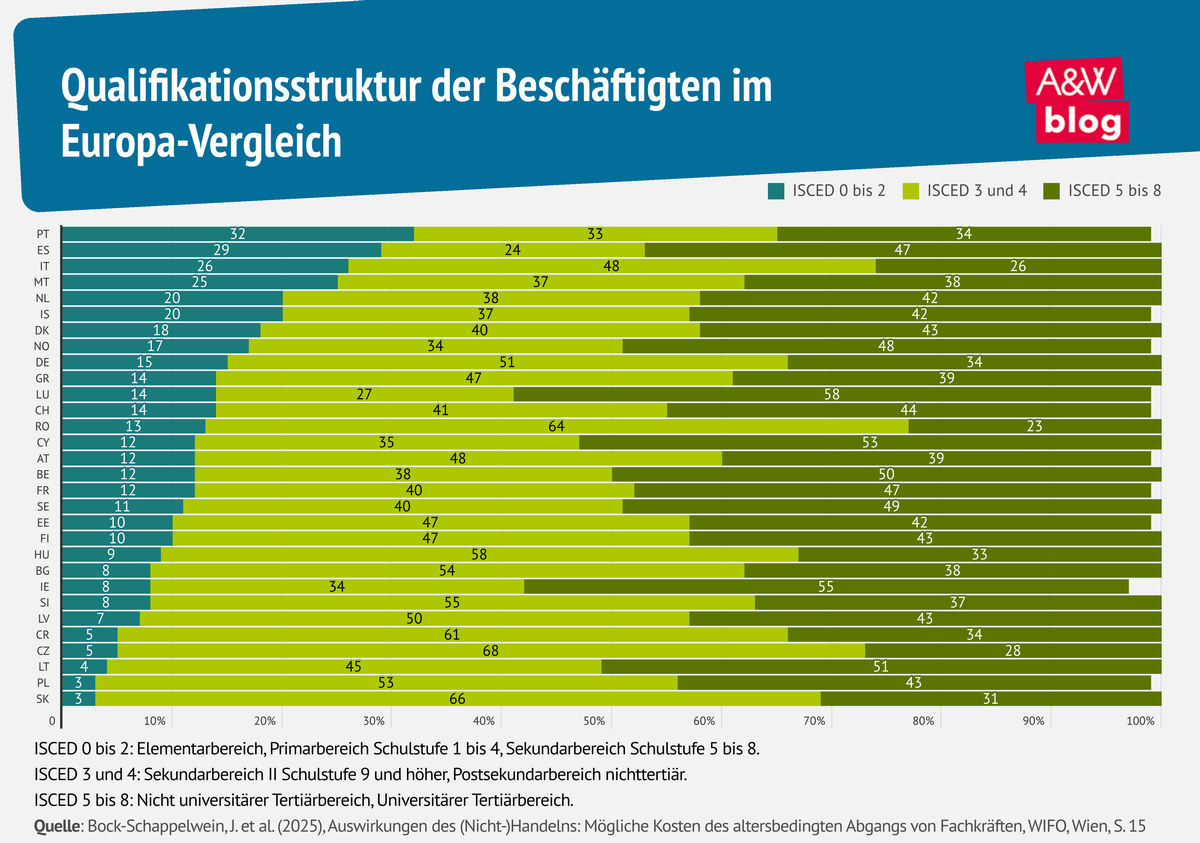

So wird 2025 die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren erstmals seit 50 Jahren schrumpfen. Diese Entwicklung wird noch weitere 15 Jahre andauern und betrifft ganz Europa.

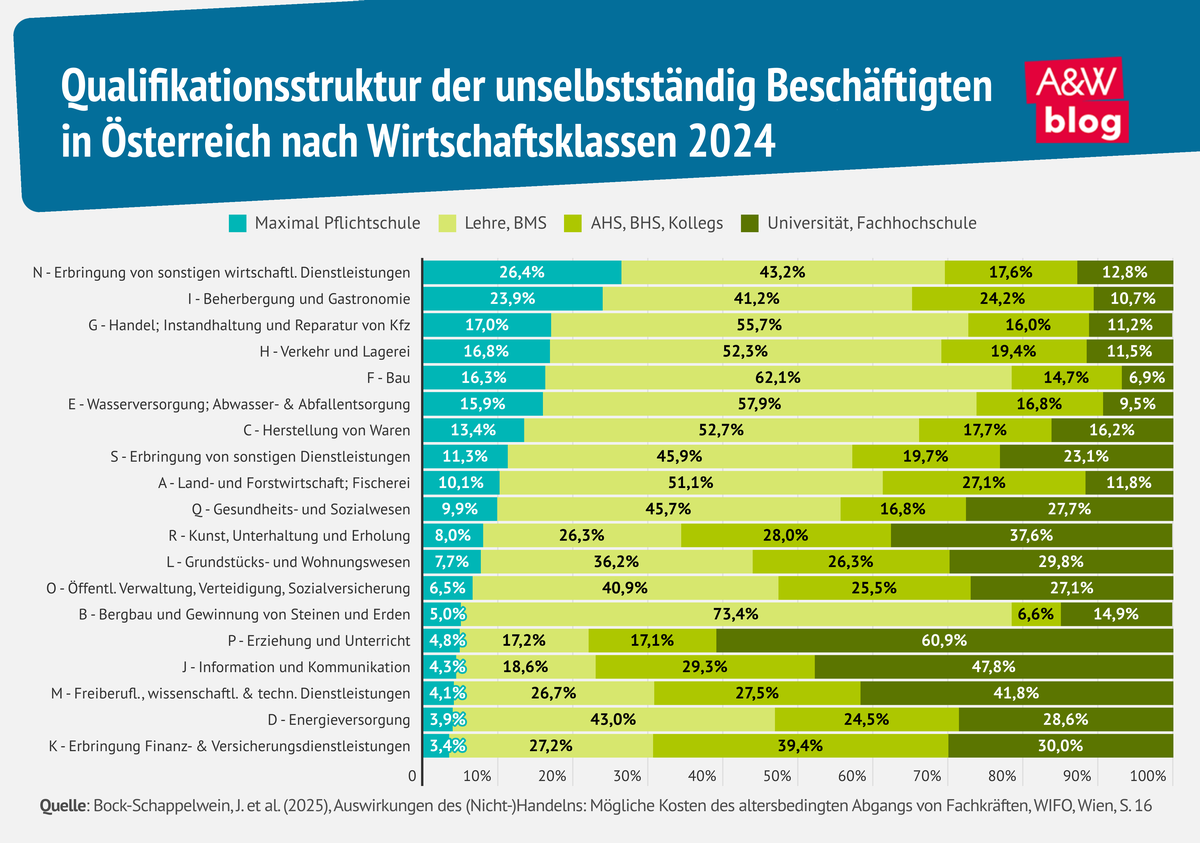

Diese älteren Arbeitnehmer:innen verfügen deutlich öfter als die nachrückenden Altersgruppen über mittlere Qualifikationen und sind häufig in den sogenannten systemrelevanten Branchen tätig.

Mittlere Qualifikationen gesucht

Daraus folgt, dass besonders in den Bereichen Technik, Handwerk und persönliche Dienstleistung die umfangreichen Pensionierungen zu Engpässen an Fachkräften führen werden.

Gerade dort verlässt die große Masse den Arbeitsmarkt und die schmal besetzten Nachfolgekohorten sind nicht nur quantitativ ohnehin deutlich kleiner, auch innerhalb der Nachfolgegruppe sind die mittel Qualifizierten deutlich geringer als in der Vergangenheit.

Auswirkungen einer Fachkräftelücke in den hauptbetroffenen Branchen sind Arbeitsverdichtung, Überlastung, Mehrarbeit für die Arbeitnehmer:innen, Auftragsentgang, Qualitätsverluste für die Unternehmen.

Was passiert, wenn die Lücke nicht geschlossen wird?

Kann der Ersatzbedarf nicht gedeckt werden, kommt es insbesondere bei systemrelevanter Beschäftigung zur Gefährdung kritischer, lebensnotwendiger Infrastruktur. Einrichtungen – von Bildung bis Pflege – müssen geschlossen, Leistungen jedenfalls deutlich eingeschränkt werden.

Gleichzeitig wird es auch Bereiche geben, die durch neue Technologien verändert und redimensioniert werden: So wird z. B. eine Vielzahl an Tätigkeiten – insbesondere in Produktion, Administration und Routinearbeiten – durch den Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz zunehmend weniger menschliche Arbeitskraft benötigen. Damit verengen sich die Beschäftigungschancen von Personen ohne weiterführende Ausbildung – ein Trend, der in allen führenden Volkswirtschaften beobachtbar ist.

Szenarien zur Entwicklung des Arbeitskräfteangebots

Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat in zwei Szenarien bis 2029 die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Fachkräftelücke oder auch einer Qualifizierungsoffensive zur Abdeckung des Fachkräftebedarfs modelliert.

Zentrale Fragestellungen waren dabei: Was geschieht, wenn zu wenig adäquat qualifizierte Arbeitskräfte verfügbar sind? Was passiert bei Aufqualifizierung von Personen auf einen Lehrabschluss, um die Lücke zu verkleinern?

Das WIFO-Modell im Detail

Das WIFO verwendet den Produktionsfunktionsansatz, wo über die von den Arbeitnehmer:innen eingesetzte Arbeitszeit je nach Qualifikation gemessen wird, wie sich die Gesamtwirtschaft je Szenario entwickeln würde.

- Ergebnis Szenario 1: Nicht-Handeln führt zu einer kumulierten Fachkräftelücke von 51.000 Fachkräften bis 2029 und einem BIP-Rückgang um 0,5 Prozent.

Gibt es keine Aktivitäten, um den Abgang mittel qualifizierter Fachkräfte auszugleichen, entsteht bis 2029 eine kumulierte Lücke von 51.000 Facharbeitskräften.

Dieses Fehlen bewirkt ein um jährlich rund 0,1 Prozentpunkte niedrigeres Wirtschaftswachstum, das sich bis 2029 auf ein um 0,5 Prozent niedrigeres BIP kumuliert.

Unternehmen können offene Stellen dann häufig nicht oder nur verzögert besetzen mit vielen negativen Folgen: abgesagte Investitionen, zusätzliche Kosten, längere Wartezeiten auf Produkte oder Dienstleistungen für die Kund:innen etc.

Noch gravierendere Effekte sind bei den kritischen Dienstleistungen zu erwarten, wo Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden großer Teile der Bevölkerung geschmälert und jedenfalls eingeschränkt werden müssen.

- Ergebnis Szenario 2: Investition in die Qualifizierung von 40.000 Personen auf Fachkräfteniveau steigert das BIP.

Wird hingegen in Qualifizierung investiert, wirkt dies positiv auf das durchschnittliche Wirtschaftswachstum. Werden rund 40.000 Personen auf einen Lehrabschluss hochqualifiziert, so liegt das BIP nach sechs Jahren um 0,1 Prozent über der Basisannahme.

Was in diesem Szenario nicht einberechnet ist: Werden Personen mit Pflichtschulabschluss auf ein mittleres Bildungsniveau qualifiziert, sinkt deren Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden und Leistungen des Sozialstaats zu benötigen. Demnach sind die kalkulierten positiven Effekte unterschätzt.

Der schon derzeit bestehende Qualifikations-Mismatch zwischen hoher Arbeitslosigkeit und dringlicher Nachfrage nach Fachkräften birgt Sprengkraft in mehrere Richtungen.

Economy and beyond

Die wirtschaftlichen Folgen wurden bereits veranschaulicht, es sind aber gleichermaßen gewichtige Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erwarten. Während dringend benötigte Dienstleistungen in Pflege und Betreuung, in Handwerk und Technik nicht oder nur unzureichend erbracht werden können, Unternehmen Aufträge entgehen und die Beschäftigten überlastet und überfordert werden, können Arbeitssuchende mangels passender Qualifikationen nicht in den Arbeitsmarkt eintreten.

Auch demokratiepolitische Destabilisierungsgefahren sollten im Diskurs nicht übersehen werden! Personen, die nicht am Erwerbsarbeitsmarkt teilnehmen, werden allzu leicht Zielscheibe populistischer Agitation. Ihre Talente und Fähigkeiten werden ohnehin gebraucht und die vielfältigen Erwerbshindernisse sollten endlich abgebaut werden.

Wer übernimmt jetzt die Gesamtsteuerung?

Politisches Nicht-Handeln ist nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus ethischer Sicht unverantwortlich. Wenn wissentlich damit Probleme ungelöst bleiben, kann sogar Schaden entstehen.

Ein Knowledge-Lift für Österreich ist notwendig – zentrale Eckpunkte dafür sind jedenfalls:

- Klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Umsetzung einer kohärenten und evidenzbasierten Fachkräftestrategie.

- Es ist jedenfalls notwendig, im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive umfassende Maßnahmen für auf- und nachqualifizierende Arbeitssuchende zu setzen.

- Dabei verständigen sich Sozialpartner und Arbeitsmarktservice auf wissenschaftlicher Basis auf die Schwerpunktsetzung in jenen Fachbereichen, die unersetzbar und zukunftsorientiert sind (z. B. Neuauflage des „New Skills“-Prozesses im AMS).

- Das sind vorrangig Qualifizierungen für den ökologischen Umbau, für Digitalisierung und KI-Einsatz, für die systemrelevante Versorgung im Bereich Gesundheit, Erziehung, Betreuung, Energieversorgung, Transport etc. sowie ausgesuchte Bereiche der Industrie.

- Aufbauend auf vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen von Arbeitskräften werden die zeitsparendsten und effektivsten Wege gesucht, um bestehende Qualifikationen an den Stand der Technik anzupassen, etwa über Berufswanderkarten, Kompetenzanerkennungssysteme wie „Du kannst was“ in OÖ etc.

- Die Lehrlingsausbildung benötigt einen Modernisierungsschub in Form zeitgemäßer Ausbildungsbetreuung und eines modernen Lehrabschlussprozedere. Dort, wo Unternehmen in der Ausbildung säumig oder nicht zeitgemäß sind, bedarf es der Einrichtung von überbetrieblichen „Kompetenzzentren“.