Die Lebensmittelpreise in Österreich sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Das ist ein soziales und wirtschaftliches Problem. Zur Verhinderung und Bekämpfung der Teuerung gibt es mehrere Strategien. Rasch und national umsetzbar sind eine Reform des Preisgesetzes, eine Preistransparenzdatenbank und eine Anti-Teuerungs-Kommission mit Biss. Der Wirtschaftsminister muss sich auf europäischer Ebene für die Abschaffung des „Österreich-Aufschlags“ einsetzen. Preiseingriffe sind gerechtfertigt, wenn die Teuerung anderweitig nicht in den Griff zu bekommen ist. Dafür gibt es Beispiele in Österreich.

Stark steigende Lebensmittelpreise sind ein Problem

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke machen im Durchschnitt zwölf Prozent unserer Konsumausgaben aus. Steigende Preise spüren wir alle, aber viele Haushalte sind davon besonders betroffen. Pensionistinnen oder Alleinerzieherinnen müssen einen weitaus höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben als der Durchschnittshaushalt. Und bei den über 130.000 Langzeitbeschäftigungslosen sind fast zwei Drittel armutsgefährdet. Die starke Teuerung führt im unteren Einkommensdrittel zu Ohnmacht, gesunkener Lebensqualität und Armutsbetroffenheit.

Während der Verbraucherpreisindex die durchschnittliche Preisentwicklung aller relevanten Lebensmittel ermittelt – vom günstigsten bis zum teuersten Produkt – müssen ärmere Haushalte häufig auf die billigsten Produkte zurückgreifen. Doch auch hier zeigt der AK Preismonitor, dass diese enorm gestiegen sind. Der Warenkorb mit den billigsten 40 Lebensmitteln und (wenigen) Reinigungsmitteln kostete im September 2021 noch 51 Euro, jetzt sind es schon fast 81 Euro. Ärmere Haushalte müssen ihren Konsum einschränken oder darauf hoffen, dass sie in Sozialmärkten günstiger einkaufen können. Das ist jedoch noch immer mit Scham behaftet und manche vermeiden das, obwohl sie Anspruch darauf hätten.

Steigende Preise für Grundbedürfnisse stellen ein soziales und ein volkswirtschaftliches Problem dar. Die Abdeckung von Grundbedürfnissen wie Wohnen, Essen, Mobilität und die Energie- und Wasserversorgung ermöglichen das sichere Überleben. Eine hohe Teuerungsrate ist aber auch insgesamt eine Herausforderung für die Volkswirtschaft. Sie erhöht die Unsicherheit für Haushalte und Unternehmen. Die Kollektivvertragsverhandlungen werden herausfordernder, und der Staat muss die Pensions- und Sozialleistungen rasch anpassen.

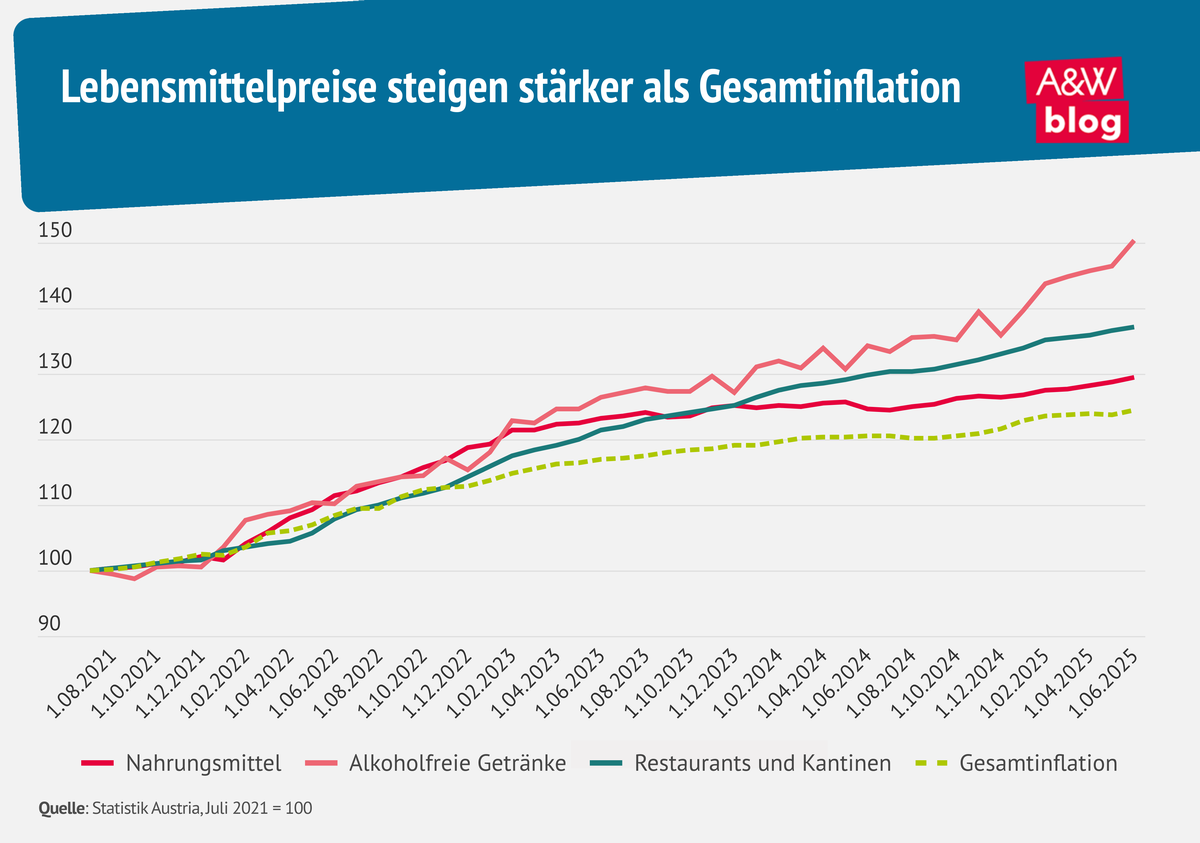

Die Nahrungsmittelpreise sind zwar im europäischen Vergleich durchschnittlich gestiegen, liegen aber über der allgemeinen Teuerungsrate. Nahrungsmittel sind in den letzten vier Jahren um 29 Prozent teurer geworden, alkoholfreie Getränke um 50 Prozent. Auch das Essengehen wird für viele Haushalte zunehmend zum Luxus: Die Preise in den Restaurants und Kantinen sind um 37 Prozent gestiegen.

Strategien zur Inflationsbekämpfung

Die Teuerungskrise der letzten Jahre hat mehrere Ursachen gehabt: Lieferkettenengpässe, Energiepreissteigerungen, Gewinn-Preis-Spiralen. Die massiven Preissteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 haben zu Übergewinnen in verschiedenen Sektoren geführt. Im Lebensmittelbereich haben große Konzerne, aber auch vorgelagerte Unternehmen, wie Seefrächter, Düngemittelhersteller oder Getreidehändler, massive Profitsteigerungen durchsetzen können.

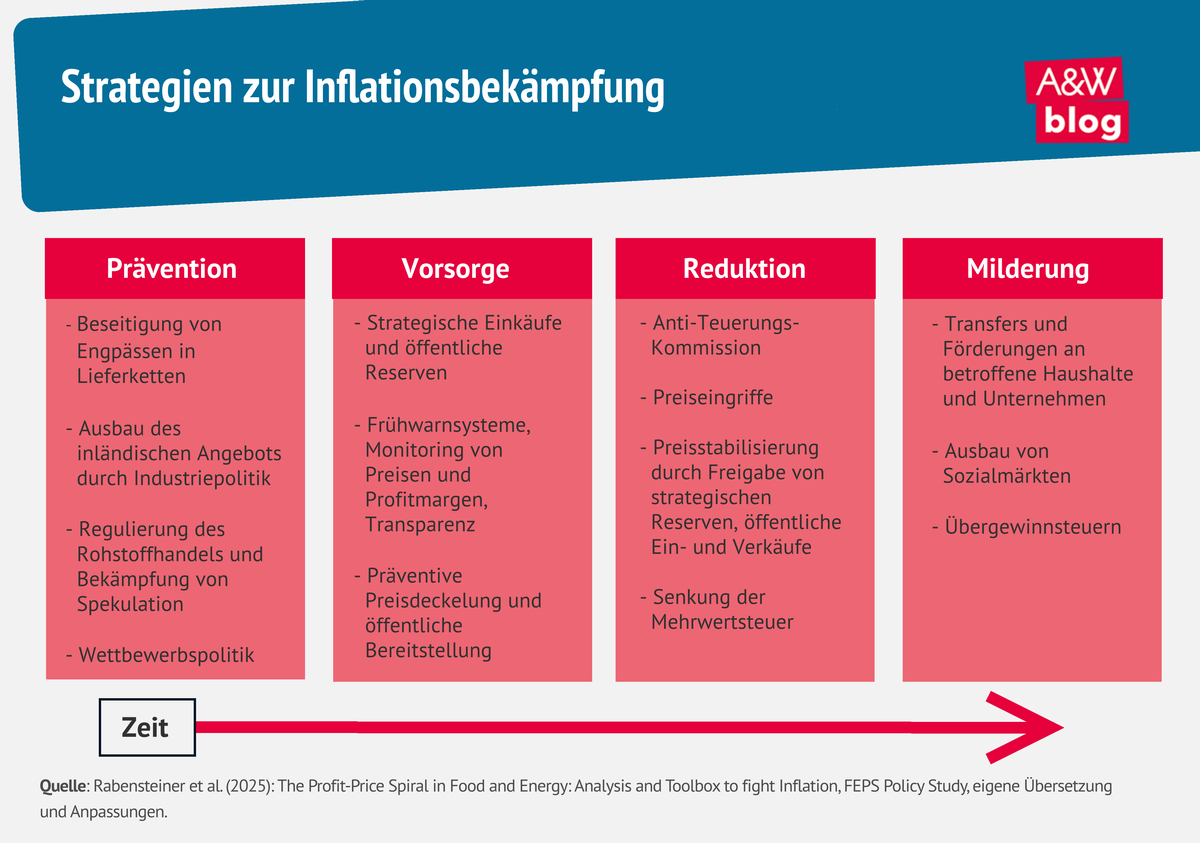

Wirtschaftspolitik kann in der Inflationsbekämpfung verschiedene Strategien anwenden. Durch Prävention und Vorsorge können Preissteigerungen verhindert oder früh bekämpft werden. Mit einer Risikoeinschätzung kann die Wirtschaftspolitik analysieren, wo Engpässe in den Lieferkette entstehen können, um diese aktiv anzugehen. Durch aktive Industriepolitik werden lokale Wertschöpfungsketten gestärkt. Regulierung und Spekulationsverbote im Rohstoffhandel reduzieren Preisfluktuationen auf internationalen Märkten. Wettbewerbspolitik verhindert, dass Unternehmen eine zu große Marktmacht entwickeln und Kartellabsprachen stattfinden.

Zur Vorsorge gegen Teuerungskrisen können auf nationaler oder europäischer Ebene strategische Reserven angelegt werden (z. B. von Rohstoffen, Getreide). Preismonitoring und Transparenz entlang der Wertschöpfungsketten können als Frühwarnsystem helfen. Preisdeckelungen durch Mietpreisbremsen oder bei Energiepreisschocks verhindern, dass sich Preissteigerungen in der Wirtschaft rasch ausbreiten. Der Staat kann zudem die öffentliche Bereitstellung von Grundbedürfnissen ausbauen, um Güter zu günstigeren Preisen anzubieten.

In einer Teuerungskrise müssen weitere Maßnahmen zur Reduktion und zur Milderung ergriffen werden. Eine Anti-Teuerungs-Kommission kann sich gezielt mit Branchen auseinandersetzen und mit Unternehmensverbänden die Notwendigkeit von Preissteigerungen diskutieren. In die Preise von Grundbedürfnissen aktiv einzugreifen ist dann richtig, wenn die Teuerung anderweitig nicht in den Griff zu bekommen ist. Gleichzeitig kann der Staat durch die Freigabe von Reserven und durch öffentliches Einkaufsmanagement versuchen, den Marktpreis zu beeinflussen, ohne Preise direkt vorzuschreiben. Das US-Landwirtschaftsministerium z. B. stabilisiert Agrarpreise durch Einkäufe für das vergünstigte oder Gratis-Schulmittagessen, von dem jährlich 30 Millionen Kinder profitieren. Schließlich gibt es die Möglichkeit, die Preise von Nahrungsmitteln durch Mehrwertsteuersenkungen auf eine bestimmte Zeit zu senken. Mehrwertsteuersenkungen sind jedoch teuer für die öffentlichen Haushalte, ihre Weitergabe muss kontrolliert werden, und bei der Rücknahme kommt es zu Preissprüngen.

Die Auswirkungen einer Teuerungskrise können durch Sozialleistungen an betroffene Haushalte und Subventionen an Unternehmen gelindert werden, auch Sozialmärkte können ausgebaut werden. Setzen sich die Preissteigerungen fort, werden Transferzahlungen jedoch zunehmend teurer. Zur Finanzierung sind daher Übergewinnsteuern in den Branchen, die besonders profitieren, angebracht.

Beispiele für Preiseingriffe in Österreich

Die Preise von Grundbedürfnissen oder ihre Steigerung zu deckeln ist in Österreich nichts Außergewöhnliches. Mietpreise im öffentlichen oder regulierten Wohnbau werden nicht vom Markt bestimmt, sondern unterliegen gesetzlichen Vorgaben. Bei verfügbaren rezeptpflichtigen Medikamenten tragen die Konsument:innen im Regelfall nur die Rezeptgebühr, während die Sozialversicherungen die Preisverhandlungen übernehmen. Bei nicht rezeptpflichtigen Medikamenten müssen Preiserhöhungen der Pharmaindustrie bei einer Preiskommission beantragt werden und dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie volkswirtschaftlich gerechtfertigt sind. Auch die Preise für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis sind gedeckelt. Tankstellen dürfen nur einmal am Tag die Spritpreise erhöhen.

In Zeiten hoher Teuerung können gezielte und strategische Preiseingriffe genutzt werden, um die ausufernde Teuerung zu bekämpfen. Österreich hatte während der Teuerungskrise einen Stromkostenzuschuss für Haushalte und Unternehmen eingeführt und Energieabgaben gesenkt sowie eine leider zahnlose Mietpreisbremse zu spät eingeführt. Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung des Gaspreisschocks wurden jedoch nicht ergriffen. Dadurch schlug die Inflation dann in alle Bereiche der Volkswirtschaft durch. Dabei hat Österreich eine lange Tradition an Preiseingriffen in Krisenzeiten.

Österreich hat die letzte große Teuerungskrise in den 1970er-Jahren mit Preiseingriffen besser bewältigt als andere europäische Länder. Damals waren viele Lebensmittelpreise amtlich festgelegt, die Industriepreise durften erst nach Zustimmung durch den sozialpartnerschaftlichen Preisunterausschuss erhöht werden. Die Sozialpartner waren bedacht darauf, nur Kostensteigerungen weiterzugeben, während die Profite nicht zusätzlich erhöht werden durften. Die Unternehmen mussten den Beweis antreten, dass Preissteigerungen gerechtfertigt sind. Große Teile dieser Preiseingriffe wurden im Zuge des EU-Beitritts beendet, in der Hoffnung, dass der gemeinsame Binnenmarkt zu niedrigeren Preisen führen wird.

Sofort umsetzbare Maßnahmen für Österreich

Um die hohen Lebensmittelpreise einzudämmen, müssen mehrere Maßnahmen rasch umgesetzt werden.

Dazu zählen:

- Abschaffung des „Österreich-Aufschlags“ der internationalen Lebensmittelkonzerne

- Einrichtung einer Preistransparenzdatenbank

- Einsetzen einer Anti-Teuerungs-Kommission

- Reform des Preisgesetzes

Maßnahme 1: „Österreich-Aufschlag“ abschaffen

Ein besonderes Problem ist der sogenannte „Österreich-Aufschlag“. Sowohl die Arbeiterkammer als auch die Bundeswettbewerbsbehörde haben festgestellt, dass wir für die gleichen Markenlebensmittel um ein Viertel mehr bezahlen als in Deutschland. Auch eine Studie der EU-Kommission kommt zum Ergebnis, dass die territorialen Lieferbeschränkungen die EU-Verbraucher:innen jährlich 14 Milliarden Euro kosten. Zumindest Belgien, die Niederlande und Griechenland sind als weitere Mitgliedstaaten ebenfalls davon betroffen. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, diese ungerechtfertigten Preisaufschläge der internationalen Lebensmittelkonzerne zu bekämpfen. Der zuständige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer muss jetzt gemeinsam mit anderen betroffenen Mitgliedstaaten eine Koalition der Willigen bilden und Druck auf die Europäische Kommission ausüben. Diese muss umgehend eine gesetzliche Regelung erlassen, die es der internationalen Lebensmittelindustrie verbietet, unterschiedliche Preise je nach Mitgliedstaat zu verlangen. Österreichische Verbraucher:innen müssen vom europäischen Binnenmarkt profitieren.

Maßnahme 2: Preistransparenzdatenbank errichten

In Österreich ist es derzeit nicht möglich herauszufinden, wie Preise für Endkund:innen überhaupt zustande kommen. Untersuchungen zur Preisgestaltung entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette sind aufgrund fehlender Daten bzw. fehlender systematischer Auswertung nicht möglich. Am Beispiel von Lebensmitteln beginnt die schematische Wertschöpfungskette bei der Produktion von Dünger, der als Grundlage für die Landwirtschaft zur Herstellung von Lebensmittelrohstoffen wie Getreide oder Ähnlichem dient. Danach folgt der Handel mit diesen Vorprodukten, die dann zur Lebensmittelverarbeitung verbracht werden, bevor die Güter dann schlussendlich im Lebensmitteleinzelhandel ankommen. Wo in dieser Kette Kosten- oder Gewinnsteigerungen stattfinden, bleibt bisher im Dunkeln. Im Rahmen der aktuellen Diskussion zeigt sich auch, dass die einzelnen Wertschöpfungsstufen sich gegenseitig die Schuld für die hohen Preise zuschieben.

Mit der Entwicklung einer Preistransparenzdatenbank sollen Bereiche mit besonderen Auffälligkeiten von der Anti-Teuerungs-Kommission identifiziert werden können. Hier gilt es, Daten und Informationen der gesamten Wertschöpfungskette einzuspeisen. Als ersten Schritt könnten die Scanner-Daten der Einzelhandelsketten genutzt werden, die der Statistik Austria bereits jetzt für die Inflationsmessung geliefert werden müssen. Damit kann auch ein Frühwarnsystem entwickelt werden, um rechtzeitig gegen negative Entwicklungen gegensteuern zu können.

Maßnahme 3: Anti-Teuerungs-Kommission einsetzen

Mit der Auswertung von Preisentwicklungen entlang der Wertschöpfungskette soll eine neu einzurichtende Anti-Teuerungs-Kommission – also eine Preiskommission mit Biss – betraut werden. Dieser Kommission sollen Vertreter:innen aus den zuständigen Ministerien, die Sozialpartner sowie wissenschaftliche Expert:innen angehören. Aufgabe dieser Kommission muss es sein, ungerechtfertigte und nicht nachvollziehbare Preiserhöhungen zu identifizieren und weitere Untersuchungsschritte (z. B. Auskunftsverlangen) zu setzen. Darüber hinaus soll die Anti-Teuerungs-Kommission auch als Anlaufstelle für Beschwerden dienen und zur Erstellung von Empfehlungen zur Beseitigung von Preismissständen an den zuständigen Bundesminister bzw. die zuständige Bundesministerin befugt sein. Um die Transparenz zu wahren, sollte die Kommission jährlich einen Tätigkeitsbericht veröffentlichen und über ihre Erkenntnisse berichten. Dieser sollte auch im Nationalrat diskutiert werden. Für die Konsument:innen können Preisvergleichsplattformen mehr Transparenz bringen.

Eine solche wurde von der letzten Bundesregierung zwar angekündigt, ist aber bis jetzt nicht umgesetzt worden.

Maßnahme 4: Preisgesetz novellieren

Ergänzend dazu ist eine Reform des Preisgesetzes notwendig. Das Preisgesetz in seiner derzeitigen Form ist untauglich zur Bekämpfung der Teuerung. Unangemessenen Preissteigerungen kann derzeit nicht effektiv entgegnet werden. Dies haben die Preisanträge der AK aus den Jahren 2008 (Lebensmittel) und 2022 (Treibstoffe und Heizöl) verdeutlicht. Das Preisgesetz muss so verschärft werden, dass es ein geeignetes Instrument zur Bekämpfung der Teuerung wird, insbesondere bei Lebensmitteln.