Der Entwurf des deutschen Budgets 2026 erreicht mit Investitionen von 127 Mrd. Euro einen Rekord. Doch trotz des enormen Ausgabenprogramms schwingt der Kürzungshammer über Deutschland. Die sozial- und klimagerechte Modernisierung droht damit konterkariert zu werden. Sozialstaat, sichere und gute Arbeitsplätze sowie gleichwertige Lebensverhältnisse geraten unter Druck.

Eine Grundgesetzänderung für den Milliarden-Wumms

Deutschland befindet sich in herausfordernden Zeiten: Der klimagerechte und digitale Um- bzw. Aufbau von Wertschöpfung und guter Beschäftigung muss aktiv und zügig vorangebracht werden. Die Folgen der Klimakrise werden spürbarer. Deutschland plagt seit Jahrzehnten ein enormer öffentlicher Investitionsstau, der gar von der Europäischen Kommission und anderen Institutionen gerügt wurde. Insbesondere bei der kommunalen Daseinsvorsorge, aber auch bei der Bahn, der Energieinfrastruktur oder im Bildungsbereich gibt es hohe Bedarfe. Der Zustand der öffentlichen Infrastruktur, hohe Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise erschweren die realen Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen immer mehr. All das verschärft soziale Konflikte, schürt Unzufriedenheit in der Bevölkerung, setzt insbesondere energieintensive Betriebe und Einrichtungen unter Druck.

Der Haushalts- und Finanzpolitik kommt in diesem Umfeld eine Schlüsselrolle zu. Das hat zunächst auch die schwarz-rote Bundesregierung erkannt. Mit der Änderung der grundgesetzlichen Fiskalregeln (Schuldenbremse) schnürte sie Anfang 2025 ein riesiges Paket mit drei Bestandteilen:

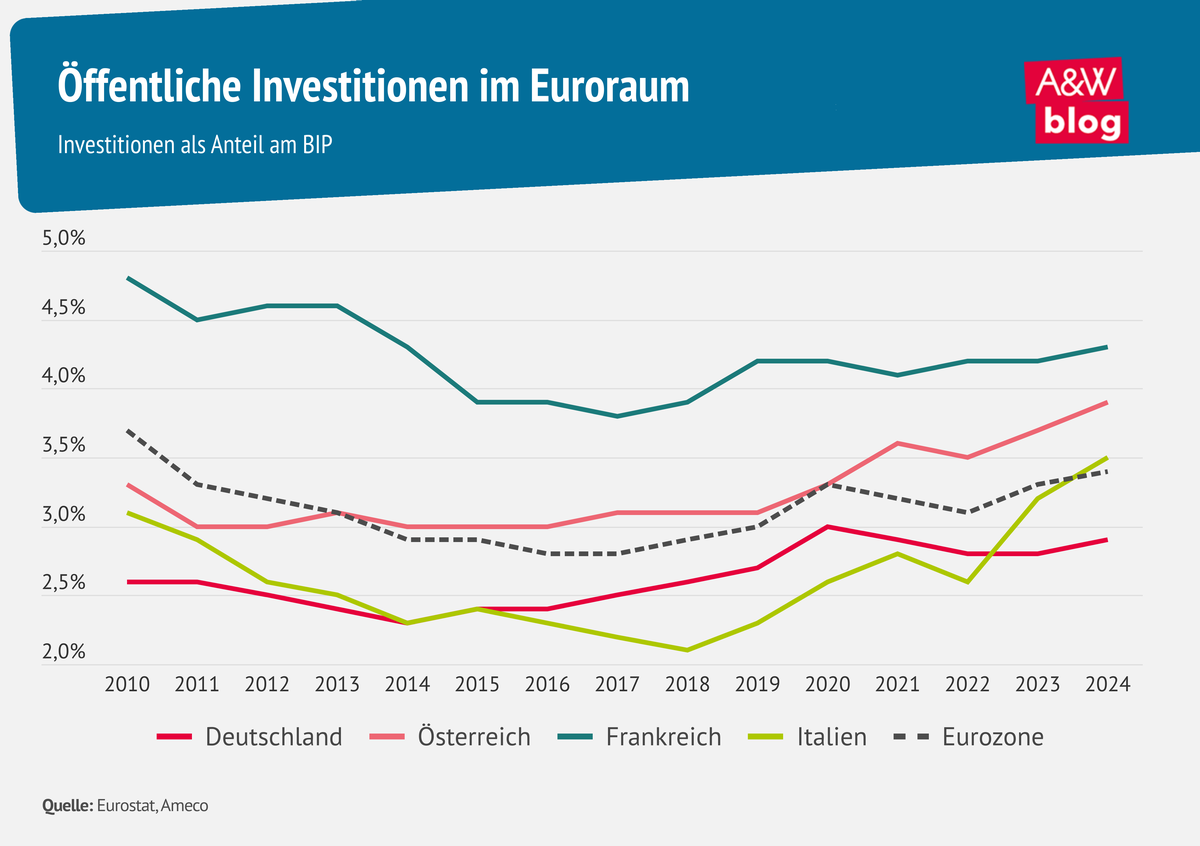

- Um den enormen öffentlichen Investitionsstau anzugehen, wurde für zwölf Jahre ein 500 Mrd. Euro schweres Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) im Grundgesetz verankert. Zur Einordnung: Das entspricht im Durchschnitt etwa 0,8 Prozent der erwarteten Wirtschaftsleistung (BIP) – und reicht damit nicht ganz aus, um die Investitionsquote auf das Niveau in Österreich zu heben. 100 Mrd. hiervon bekommen die Bundesländer und Kommunen, 100 Mrd. fließen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF), der zentrale Förderprogramme für den klimaneutralen Umbau vereint.

- Der strukturelle Verschuldungsspielraum der Bundesländer wurde von null auf 0,35 Prozent des BIP angehoben.

- Ausgaben, die zum Verteidigungssektor zählen, werden ab einer Höhe von 1 Prozent des BIP (entspricht dem Niveau der Jahre 2017–2022) von der Schuldenbremse ausgenommen (Bereichsausnahme), wobei Verteidigung hier breiter definiert wird als international üblich. So fallen auch Ausgaben u. a. für den Zivil- und Bevölkerungsschutz oder informationstechnische Dienste unter die neue Regelung.

Hohe Bedarfe trotz Investitionspaket

Das Budget 2026 und der Finanzplan bis 2029 wurden also unter einem neuen Finanzierungsregime erstellt. Die lange von den Gewerkschaften, Verbänden und progressiven Ökonom:innen geforderte öffentliche Investitionsoffensive scheint mit dem milliardenschweren Sondervermögen (SVIK) endlich Realität zu werden. Und tatsächlich: Insgesamt 127 Mrd. Euro (2,9 Prozent des BIP) veranschlagt das Bundesfinanzministerium im kommenden Jahr allein für Investitionen aus dem SVIK, dem Kernhaushalt und dem KTF. Jetzt müssen Politik und Verwaltung dafür sorgen, dass zugesicherte Mittel auch schnell und unkompliziert in den Bereichen ankommen, wo sie gebraucht werden: in Krankenhäusern, Kindergärten, beim Wohnungsbau, der Schieneninfrastruktur und der Dekarbonisierung der Industrie.

Aber bereits jetzt ist klar: So riesig die Mittel des Sondervermögens auch erscheinen, sie liegen unterhalb der wissenschaftlich bezifferten Investitionsbedarfe von zusätzlich 600 bis 800 Mrd. Euro in den kommenden zehn Jahren. Allein der Investitionsstau bei Kommunen umfasst ein Drittel davon. Ihre Finanzlage wird immer prekärer. Dabei sind sie es, die einen großen Teil der Bau- und Investitionsmaßnahmen umsetzen müssen. Deshalb beginnt bereits jetzt das Rennen darum, wer etwas von dem Geldsegen abbekommt.

Falsche Prioritäten

Zudem zeigt sich auch ganz unmittelbar die falsche Prioritätensetzung der Schuldenbremsenreform:

- Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie zur Förderung des sozial-ökologischen Umbaus bleiben in der Höhe und zeitlich begrenzt.

- Ausgaben für Verteidigung über eine neue Bereichsausnahme, die die Schuldenbremse vorsieht, sind hingegen sowohl zeitlich als auch in der Höhe faktisch unbegrenzt möglich.

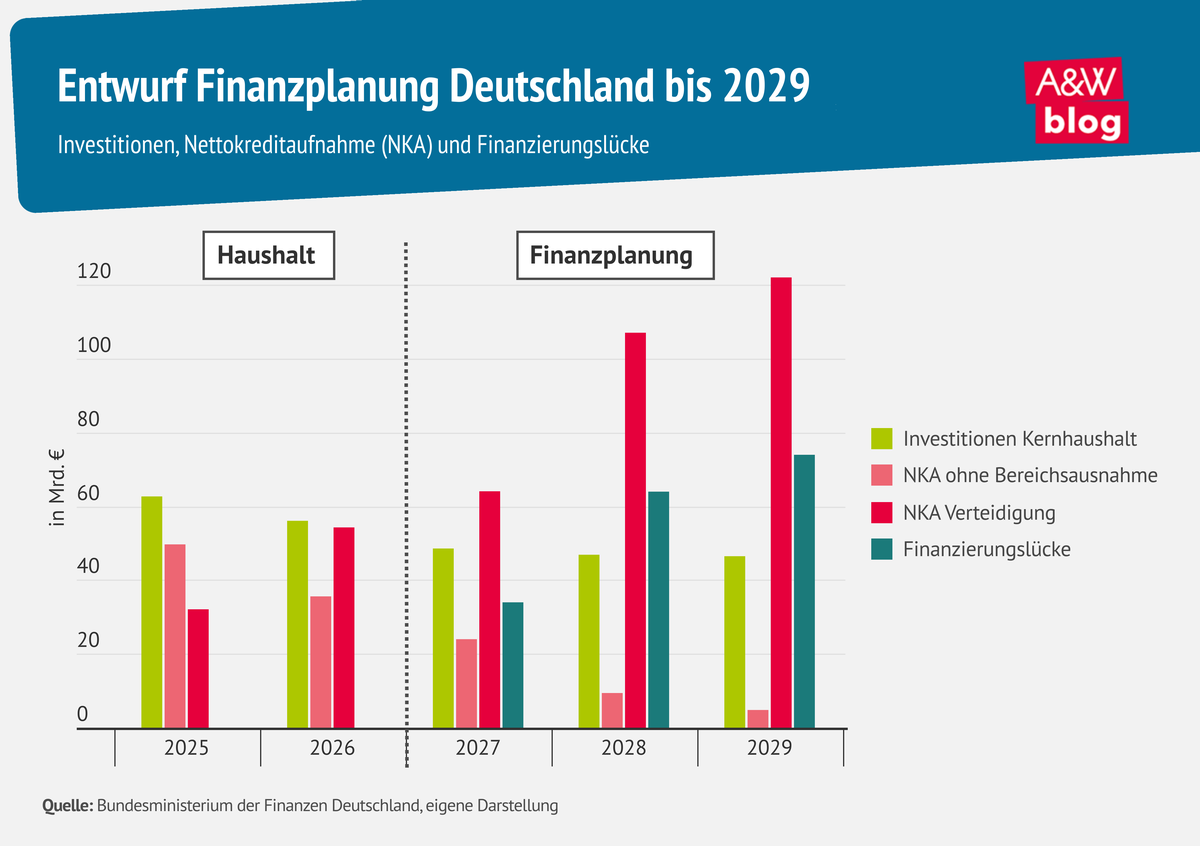

Die derzeitige Finanzplanung sieht vor, dass bis 2029 insgesamt 380 Mrd. Euro allein für die Bereichsausnahme Verteidigung ausgegeben werden. Also etwa drei Viertel dessen, was über zwölf Jahre mit dem Sondervermögen in Infrastruktur und Klimaneutralität investiert werden soll. Allein im Jahr 2029 übersteigen die schuldenfinanzierten Ausgaben für Verteidigung mit über 120 Mrd. Euro die kumulierten Investitionen aus dem Kernhaushalt, dem SVIK und dem KTF im selben Jahr. Diese massive Unwucht ist nicht nur aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Perspektive ein Problem. Sie schränkt durch die resultierende Zinslast auch den zukünftigen fiskalischen Handlungsspielraum drastisch ein.

Keine Steuersenkungen mit der Gießkanne!

Begleitet werden soll die öffentliche Investitionsoffensive, die zweifelsohne positive konjunkturelle Effekte mit sich bringen wird, durch die Förderung privater Investitionen. Dafür brachte die Bundesregierung erhebliche Abschreibungs- und Steuererleichterungen für Unternehmen auf den Weg. Doch statt diese an beschäftigungspolitische Bedingungen zu knüpfen und gezielt Investitionen in die klimaneutrale Modernisierung zu fördern, wurde frei nach dem Prinzip Gießkanne verteilt.

Völlig verfehlt ist die schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028 von 15 auf 10 Prozent. Die Maßnahme wird ein erhebliches Loch in die öffentlichen Kassen reißen. Zudem birgt sie die Gefahr, einen neuen Steuersenkungswettbewerb loszutreten. Während Unternehmen und ihre reichen Eigentümer:innen also großzügig entlastet werden, lassen Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen auf sich warten.

Bei der Grundsicherung, der internationalen Entwicklungszusammenarbeit oder Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung wird bereits der Rotstift angesetzt. Die Bundesregierung schwört das Land auf weitere Konsolidierungsschritte ein. Doch die wären nicht nur schädlich für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, sondern Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Vom Investitionshoch zum Kürzungskurs

Ein Konsolidierungskurs sei notwendig, da in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eine kumulierte Lücke von über 170 Mrd. Euro klafft. Da stellt sich schnell die Frage: Wie soll das gehen? Einerseits steigen die Bedarfe in nahezu allen Bereichen: von der Bildung und sozialen Infrastruktur über die Dekarbonisierung bis zum bezahlbaren Wohnungsbau.

Andererseits wird schnell deutlich, dass Maßnahmen, die diese Regierung teils selbst beschlossen hat, den finanziellen Handlungsspielraum unnötig einschränken: die Steuersenkungen für Unternehmen, die kreditfinanzierten und sich an willkürlichen Zielmarken orientierenden Verteidigungsausgaben und der hiermit verbundene Schuldendienst. In den nächsten Jahren nehmen die zuletzt genannten Posten einen immer größeren Teil des Bundeshaushalts ein.

Hinzu kommen die einsetzenden Tilgungsverpflichtungen der Notlagenkredite aus der Corona- bzw. Energiepreiskrise. Die Aufnahme der Kredite war richtig und notwendig. Doch wird die zu früh angesetzte Tilgung ab 2028 die reguläre Nettokreditaufnahme des Staates enorm auf lediglich 9,4 Mrd. bis 4,8 Mrd. Euro in 2029 reduzieren.

Ein Kürzungskurs ist vermeidbar

Fakt ist: Ein Kürzungskurs muss abgewendet werden. Eine Politik, die den Sozialstaat schwächt und die Wirtschaftsentwicklung abwürgt, während Rekordschulden für die Verteidigung gemacht werden, ist nicht nur konjunkturschädigend, sondern schädlich für den sozialen Zusammenhalt.

Diese Haushaltslücke zu schließen wird kein Akt der Leichtigkeit und lässt harte Auseinandersetzungen erwarten.

Aber es gibt sinnvolle Maßnahmen, um das Problem in den Griff zu bekommen:

- So braucht es eine Reform der Schuldenbremse, die langfristig zusätzliche Investitionen in Daseinsvorsorge, Infrastruktur und den klimagerechten Umbau sicherstellt und die Bereichsausnahme sinnvoll korrigiert.

- Digitalisierung, schnelle Genehmigungsverfahren und mehr Personal im öffentlichen Dienst müssen die Investitionsoffensive begleiten.

- Öffentliche Gelder für Investitionen sollten nur an tarifgebundene Unternehmen gehen. Kollektivverträge führen zu höheren Löhnen und sorgen somit für höhere Steuereinnahmen und eine Stärkung des Binnenkonsums.

- Tilgungsverpflichtungen für Notlagenkredite sollten abgeschafft werden.

- Die Körperschaftsteuersenkung für Unternehmen muss zurückgenommen werden.

- Große Erbschaften, sehr hohe Vermögen, Finanztransaktionen und Übergewinne müssen angemessen zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für Reiche, damit muss Schluss sein.

- Die Kaufkraft der kleinen und mittleren Einkommen muss gestärkt werden. Das unterstützt den privaten Konsum und so auch die Wirtschaftsentwicklung.

- Der sozial- und klimagerechte Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft muss konsequent vorangetrieben werden. So können Wertschöpfung, gute Arbeitsplätze und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gesichert werden.

- Ein starker Sozialstaat ist Produktivkraft und gibt Sicherheit im Wandel. Er muss verbessert und gestärkt werden, statt die Kettensäge anzulegen.

Auf die Bundesrepublik kommen harte Verteilungskämpfe zu. Trotz Rekordinvestitionen droht Austeritätspolitik. Soziale und ökologische Errungenschaften sind unter Beschuss wie lange nicht mehr. Die gewerkschaftlichen Vorschläge zeigen: Noch ist eine fiskalpolitische Wende möglich. Dafür zu kämpfen wird eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre.