Derzeit ist in der EU-Politik viel von Wettbewerbsfähigkeit die Rede, dabei gerät die Europäische Säule sozialer Rechte fast in Vergessenheit. Um die „soziale Säule“ umzusetzen, wurden 2021 auf EU-Ebene drei Kernziele festgelegt. Bis 2030 sollen Zielwerte in den Bereichen Beschäftigung, Erwachsenenbildung und Armutsbekämpfung erreicht werden. Mit Blick auf Österreichs nationale Ziele ist die Entwicklung gemischt – die Daten sind jedoch teils deutlich von den Zielwerten entfernt. Eine koordinierte Strategie und wirksame Maßnahmen sind dringend erforderlich, um einen glaubwürdigen Kurs in Richtung Zielerreichung einzuschlagen.

Die sozialen EU-2030-Kernziele: Beschäftigung, Erwachsenenbildung und Armutsbekämpfung

Am 17. November 2017 war es so weit: Die Vertreter:innen der EU-Kommission, des Rats und des Europäischen Parlaments unterzeichneten auf dem Sozialgipfel in Göteborg die Europäische Säule sozialer Rechte. Dieses Dokument ist eine politische Deklaration mit Grundsätzen zu 20 sozial- und beschäftigungspolitischen Themen, unterteilt in die Kapitel „Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang“, „Faire Arbeitsbedingungen“ und „Sozialschutz und soziale Inklusion“. Mehrere sozialpolitische EU-Rechtsakte, die seitdem beschlossen wurden, nahmen auf die „soziale Säule“ Bezug. Zudem gibt es seit mehreren Jahren ein – mittlerweile überarbeitetes – „sozialpolitisches Scoreboard“, das mehrere soziale Indikatoren enthält. Und doch stellt sich die Frage: Wie wird die Umsetzung der Säule sozialer Rechte koordiniert?

Dieser Frage widmete sich der Aktionsplan zur Europäischen Säule sozialer Rechte, den die Europäische Kommission im März 2021 vorlegte. Zentraler Bestandteil des Aktionsplans – neben einer Reihe an Maßnahmen, die die Kommission ankündigte bzw. von den Mitgliedstaaten einforderte – sind drei Kernziele. Demnach soll bis 2030

- die Beschäftigungsquote unter den 20- bis 64-Jährigen in der EU zumindest 78 Prozent betragen,

- mindestens 60 Prozent der Erwachsenen sollen jährlich an Weiterbildung teilnehmen und

- die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen soll (gegenüber den Daten von 2019) um mindestens 15 Millionen verringert werden.

Der Aktionsplan enthält zudem mehrere Unterziele, unter anderem zur Reduktion des Armuts- oder Ausgrenzungsrisikos unter Kindern und Jugendlichen.

Positive Aussichten für die Pensionssysteme, würde das Beschäftigungsziel erreicht

Dass die sozialen EU-2030-Kernziele oftmals nicht ernst genug genommen werden, zeigt etwa auch folgendes Beispiel: Nur wenige Monate nach der Verankerung der Kernziele wurde der „Ageing Report 2021“ von der EU-Kommission veröffentlicht, der eine Vorausschätzung der alterungsbezogenen öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten enthält. In ihrem Basisszenario rechneten die Autor:innen des Berichts mit einer Beschäftigungsquote in der EU im Jahr 2030 unter den 20- bis 64-Jährigen von 74 Prozent – im „Ageing Report 2024“ ging man dann immerhin von 75,5 Prozent aus. Im Klartext: Die EU-Kommission nahm in den erwähnten Berichten selbst nicht an, dass das Beschäftigungsquoten-Ziel von 78 Prozent bis 2030 erreicht werden würde.

Dass das Ziel jedoch in den Mittelpunkt rücken muss, zeigt eine Analyse von Josef Wöss und Erik Türk: Würde die EU 2030 ihr Beschäftigungsquoten-Ziel erreichen, würde sich die ökonomische Abhängigkeitsquote – im Sinne der Zahl der Pensionist:innen und Arbeitslosen pro 100 Beschäftigten mit zumindest 15 Wochenarbeitsstunden – stark verbessern. Dieser Indikator würde dann 2030 sogar um 2,7 Prozent unter dem Wert von 2019 liegen. Dieses Ergebnis zeigt, dass eine gute Beschäftigungsentwicklung der Schlüssel zur Finanzierbarkeit des Pensionssystems ist – besonders bei einem stark steigenden Anteil der Älteren in der Gesellschaft.

Österreichs soziale 2030-Ziele: Fortschrittsanalyse und Koordinierungsrahmen notwendig

Um die sozialen EU-2030-Ziele zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten 2022 auf der Grundlage der Beschlüsse auf EU-Ebene ihre jeweiligen nationalen Zielsetzungen definieren. Auch Österreich gab seine nationalen Ziele in den Bereichen Beschäftigung, Erwachsenenbildung und Armutsbekämpfung bekannt. Wie steht es mittlerweile hierzulande hinsichtlich Fortschritten in Richtung der Zielerreichung?

Obwohl die Staats- und Regierungschef:innen der EU im Mai 2021 festhielten, „wie wichtig es ist, die bei der Umsetzung […] der EU-Kernziele für 2030 erzielten Fortschritte genau zu beobachten – auch auf höchster Ebene“, gibt es seitens der österreichischen Bundesregierung keinen zentralen Bericht über die Fortschritte.

Dabei gäbe es dafür genügend Anlass. Österreich muss bald einen Fiskal-Strukturplan an die EU-Kommission abgeben, der neben dem geplanten Budgetpfad für mehrere Jahre auch zentrale Investitionen und Reformen enthalten soll. In Erwägungsgrund 10 der Verordnung zur neuen „Economic Governance“ wird unter prioritären Bereichen für Reformen und Investitionen unter anderem „die soziale und wirtschaftliche Resilienz und die Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte, einschließlich der zugehörigen Ziele für Beschäftigung, Kompetenzen und Armutsbekämpfung bis 2030“ genannt. Die Bundesregierung ist also aufgefordert darzulegen, wie Österreich seine sozialen Kernziele realistischerweise bis 2030 erreichen wird.

Nicht zuletzt mit der für Ende des Jahres geplanten Vorlage eines neuen Aktionsprogramms zur Säule sozialer Rechte durch die EU-Kommission sollte die Diskussion an Fahrt aufnehmen, ob die Mitgliedstaaten ausreichende Erfolge mit Blick auf ihre sozialen Kernziele verzeichnen.

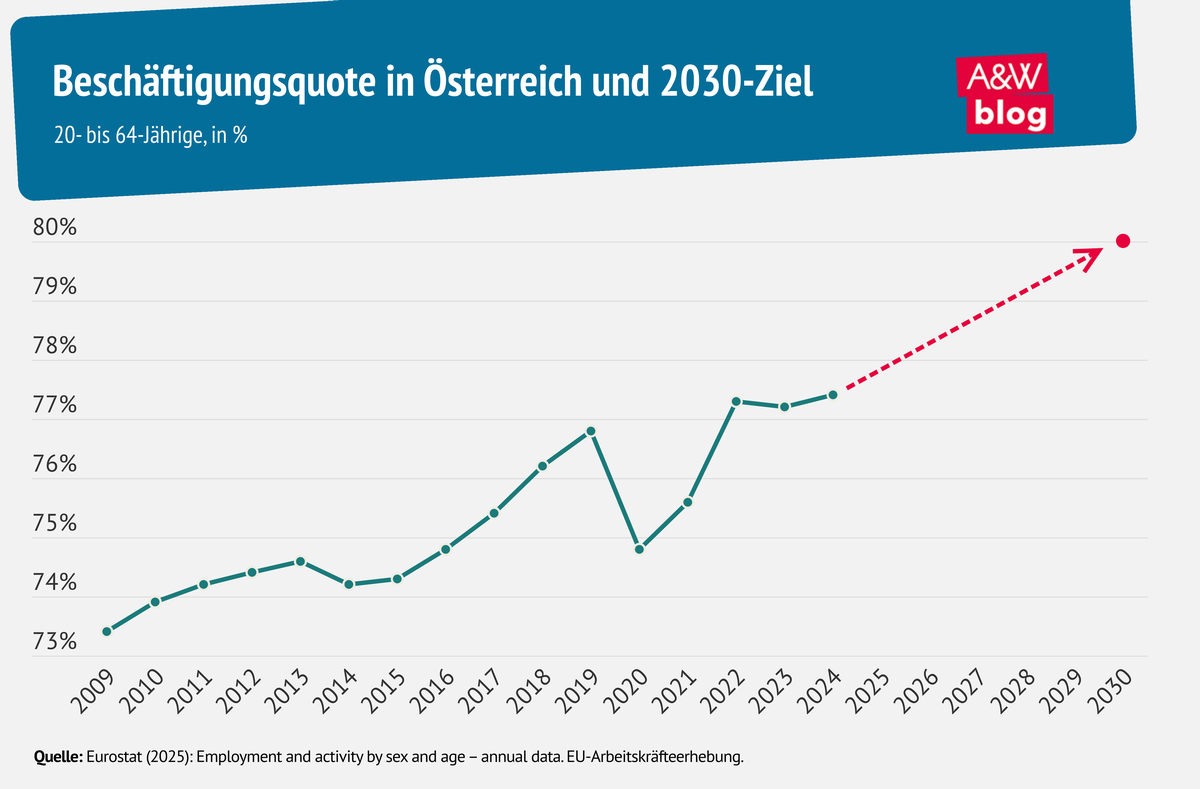

Das 2030-Beschäftigungsquoten-Ziel: starke Aufwärtsentwicklung nötig

In Bezug auf das Kernziel zur Beschäftigungsquote hat sich Österreich einen ambitionierteren Zielwert gesetzt als jenen für die gesamte Union. 79,9 Prozent der 20- bis 64-Jährigen sollen demnach 2030 in Beschäftigung sein. 2020 – im Jahr vor Beschlussfassung der sozialen EU-2030-Kernziele – lag Österreichs Beschäftigungsquote bei 74,8 Prozent, zwei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Dieser Einbruch infolge der Covid-Krise auf dem Arbeitsmarkt konnte daraufhin mehr als ausgeglichen werden, 2022 lag die Beschäftigungsquote um 2,5 Prozentpunkte höher. Doch 2023 und 2024 veränderte sich der Wert kaum und lag bei 77,2 bzw. 77,4 Prozent. Ein klarer Aufwärtstrend würde gewiss anders aussehen. Auf den 2030 zu erreichenden Zielwert fehlen derzeit noch 2,5 Prozentpunkte. Es braucht eine starke Aufwärtsbewegung, um dieses Ziel innerhalb der verbleibenden Jahre erreichen zu können.

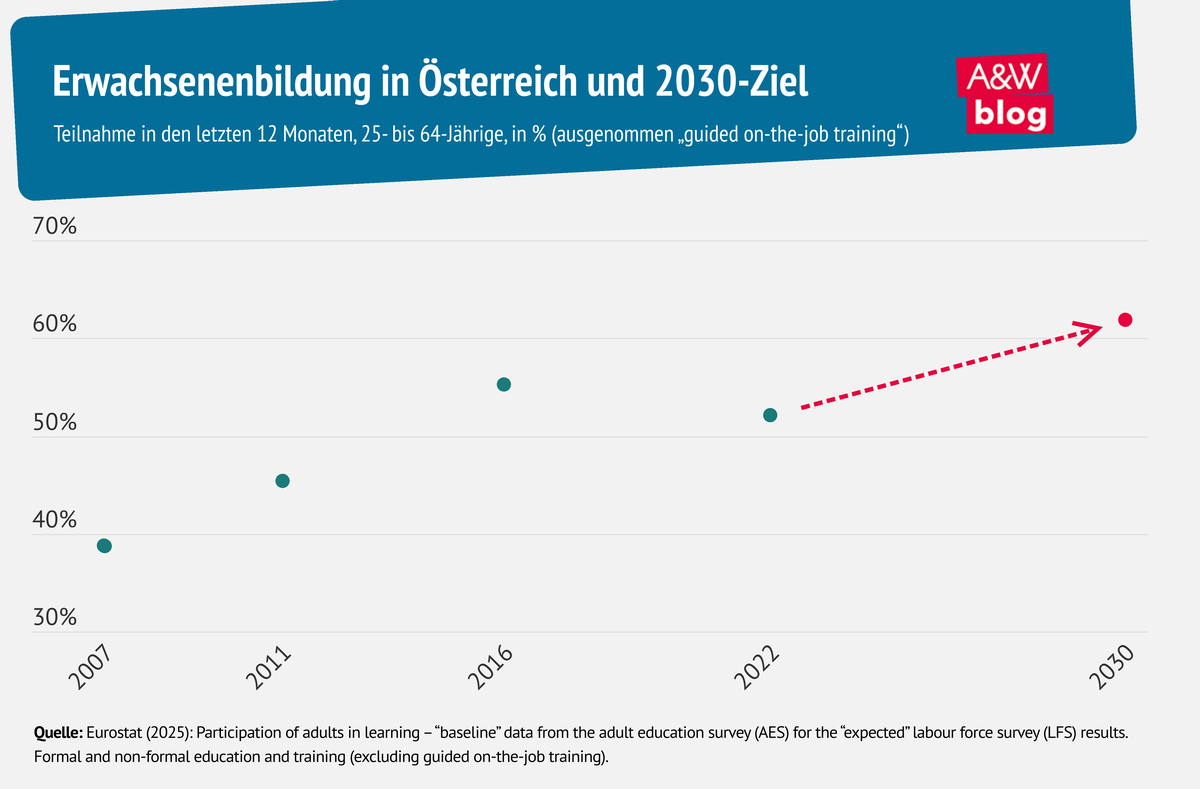

Das 2030-Erwachsenenbildungs-Ziel: Quote in letzter Erhebung gesunken

Auch in Bezug auf das Erwachsenenbildungsziel fällt Österreichs Zielwert höher aus als jener für die gesamte EU: Bis 2030 sollen 62 Prozent jährlich an Erwachsenenbildung teilnehmen. Um Österreichs Fortschritt in Bezug auf dieses Ziel zu verfolgen, wird im Folgenden die Teilnahme an Aus- und Weiterbildung (ausgenommen angeleitetes „on-the-job training“) innerhalb der jeweils letzten 12 Monate unter den 25- bis 64-Jährigen herangezogen. Diesen Indikator aus dem „Adult Education Survey“ verwendete die EU-Kommission kürzlich in einer Analyse des Fortschritts einiger Mitgliedstaaten in Richtung der 2030-Ziele. Der Nachteil an dieser Erhebung ist, dass sie nur alle paar Jahre durchgeführt wird.

Gemäß diesem Indikator nahm die Teilnahme an Erwachsenenbildung unter 25- bis 64-jährigen Menschen in Österreich zwischen 2007 und 2016 deutlich zu. Der letztverfügbare hochgerechnete Wert von 2022 lag allerdings wieder um 3,1 Prozentpunkte unter jenem von 2016. Bei der nächsten Erhebung des „Adult Education Survey“ müsste der Indikator deutlich angestiegen sein, damit eine Erreichung des 2030-Ziels aussichtsreich ist. Schließlich liegen 9,8 Prozentpunkte zwischen dem letztverfügbaren Wert und der Zieldefinition.

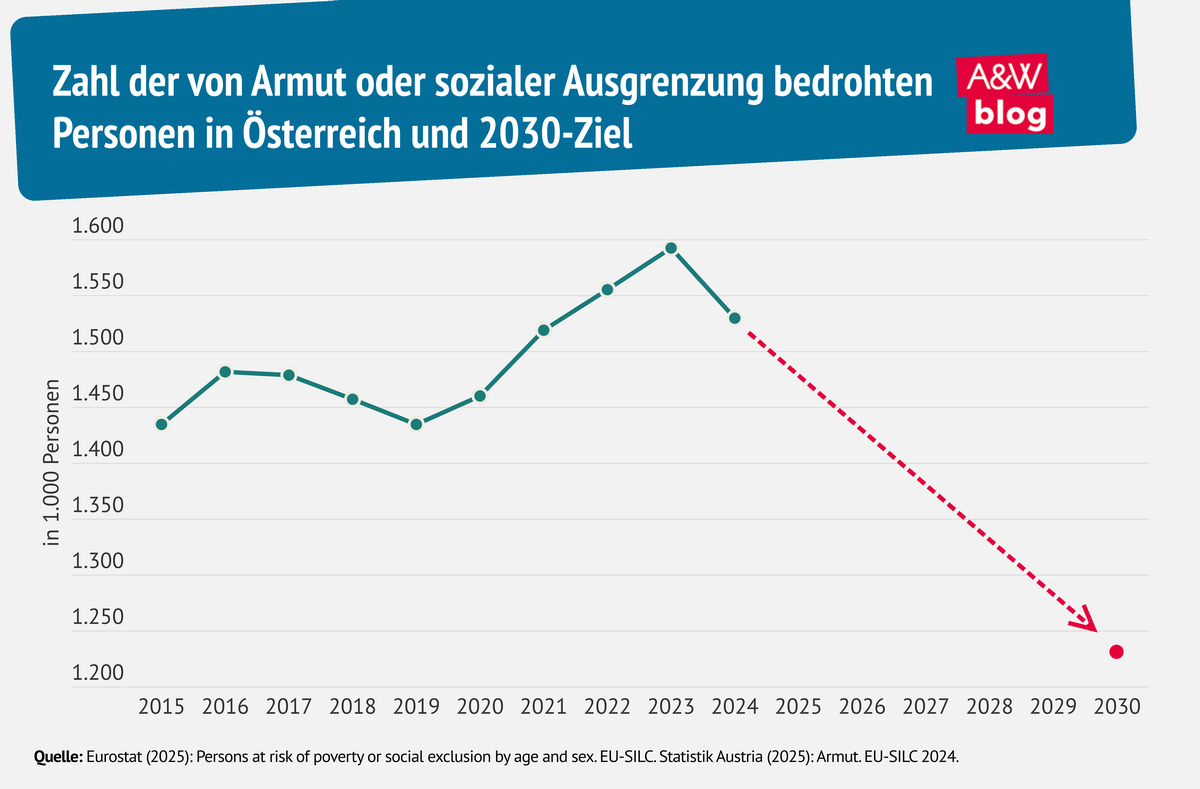

Das 2030-Armutsbekämpfungs-Ziel: Zielwert noch weit entfernt

Auch in Bezug auf die Armutsbekämpfung hat Österreich ein nationales Ziel bekanntgegeben. Demnach soll die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen in Österreich bis 2030 – gegenüber dem Wert für 2019 – um 204.000 Personen verringert werden (mehr als 50 Prozent dieser Reduktion sollen zudem auf Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren entfallen).

Der Indikator der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung setzt sich aus drei Komponenten zusammen: der Armutsgefährdung (deren Ermittlung sich auf das Verhältnis des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens, das um Haushaltsgrößen bereinigt wird, zum Median – der Mitte der Verteilung – bezieht), keine oder niedrige Erwerbsintensität von Haushalten sowie sogenannte „erhebliche materielle und soziale Deprivation“ (bei der eine Mindestanzahl abgefragter Bestandteile eines Mindestlebensstandards für Personen bzw. Haushalte nicht leistbar ist). Wichtig bei der Interpretation dieses Indikators ist, dass sich die Daten zu Einkommen und Erwerbsintensität auf das jeweils vorangegangene Jahr beziehen.

Die Entwicklung in Bezug auf diesen Indikator in den letzten Jahren weicht besonders deutlich vom angestrebten Fortschritt ab. Anstatt sich in Richtung des 2030-Ziels zuzubewegen, stieg die hochgerechnete Anzahl von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen (deren Wert innerhalb einer statistischen Schwankungsbreite liegt) in Österreich ab 2019 kontinuierlich an. So ist die geschätzte Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung gefährdeten Menschen in Österreich von 1,43 Millionen 2019 auf 1,59 Millionen 2023 angestiegen. Die Folgen der Pandemie für den Arbeitsmarkt und zuletzt die massive Verteuerung der Lebenskosten wirkten sich zweifellos auf diese Entwicklung aus. Der letztverfügbare Wert für 2024 ist wieder leicht – auf 1,53 Millionen – zurückgegangen. Der Zielwert für 2030 – 1,23 Millionen – liegt jedoch noch weit entfernt. Um das gesetzte Ziel zu erreichen, müssen 2030 um 299.000 Menschen weniger als 2024 unter die Definition von Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung fallen. Dies ist nur mit zusätzlichen entschlossenen Maßnahmen erreichbar. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnet in seiner Konjunkturprognose vom März 2025 damit, dass die Armutsgefährdungsquote 2025 und 2026 höher liegen wird als 2024.

Fazit: Die sozialen 2030-Ziele ernst nehmen – mit ambitionierten Maßnahmen

Mit den nationalen Beschäftigungs-, Erwachsenenbildungs- und Armutsbekämpfungszielen im Rahmen der sozialen EU-2030-Kernziele ist Österreich eine politische Verpflichtung eingegangen. Die Bundesregierung sollte transparent über den Fortschritt in Richtung der Zielerreichung berichten und – auch um Vorgaben auf EU-Ebene zu erfüllen – glaubwürdig darlegen, mit welchen Maßnahmen die Ziele bis 2030 erreicht werden sollen.

Die Zeit drängt. Schließlich bleiben nur noch wenige Jahre – und der Abstand gegenüber den 2030-Zielwerten ist zum Teil sehr deutlich. Die verfügbaren Daten zeigen: Eine massive Kraftanstrengung und ambitionierte Maßnahmen in einem koordinierten Rahmen sind notwendig, um einen glaubwürdigen Kurs in Richtung der Erreichung der Ziele einzuschlagen.

Mit Blick auf das Beschäftigungsziel muss eine fortschrittliche aktive Arbeitsmarktpolitik umgesetzt werden, die auch den notwendigen sozialen und ökologischen Umbau unterstützt. Dazu müssen auch eine Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose sowie ein ausgeweitetes und zugängliches Angebot durch Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen gehören sowie weitere Maßnahmen, um der Schieflage bei der Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit entgegenzuwirken. Eng damit verbunden sind die erforderlichen Maßnahmen, um Fortschritte in Richtung des Erwachsenenbildungsziels zu erzielen. Es braucht eine umfassende Qualifizierungsoffensive, einen Rechtsanspruch auf Aus- und Weiterbildung für Beschäftigte und Arbeitsuchende und ein existenzsicherndes Qualifizierungsgeld während Aus- und Weiterbildungen.

Um eine glaubwürdige Entwicklung in Richtung des 2030-Armutsbekämpfungsziels umzusetzen, ist ein besonderer Kraftakt notwendig. Dafür gilt es etwa, armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Menschen Perspektiven auf gute Beschäftigung mit ausreichenden Einkommen zu ermöglichen. Sozialleistungen müssen zudem tatsächlich armutsfest werden: Dazu gehören Anhebungen bei den Leistungen der Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung und der Ausgleichszulage bei den Pensionen. Darüber hinaus muss dringend ein umfassendes Paket zur Bekämpfung von Kinderarmut auf den Weg gebracht werden, das neben Verbesserungen bei finanziellen Sozialleistungen Kinder aus armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Haushalten auch durch eine Ausweitung sozialer Sach- und Dienstleistungen unterstützt.

Klar ist angesichts der Herausforderungen: Es gilt, keine Zeit zu verlieren.