„Die Erhöhung des Pensionsantrittsalters ist unvermeidbar“, „Das Pensionssystem ist zu teuer“ – solche Zitate hört man seit Jahrzehnten ständig und in letzter Zeit noch häufiger. Tatsache ist allerdings: Die Finanzierung des Pensionssystems ist durch mehrere Reformen gesichert. Der Arbeitsmarkt, aus dem die Gelder für die Pensionen umgelegt werden, weist jedoch eine große Lücke auf: In vielen Betrieben werden aktuell noch keine oder wenige Ältere (60- bis 64-Jährige) beschäftigt.

Die Reformen des Pensionssystems

Österreich hat seine Hausaufgaben zur Bewältigung der demografischen Herausforderung gemacht. Die wichtigsten Reformmaßnahmen sind die Pensionsharmonisierung, durch die mit dem Pensionskonto ein gleiches und einheitliches Pensionsrecht für alle Berufsgruppen unter Einbeziehung der Beamten geschaffen wurde. Vor allem durch die Verminderung der Pensionsausgaben für Beamte kann die Finanzierung langfristig stabil gehalten werden. Weiters wirken auch die Anhebung des Frauenpensionsalters und die Reformen im Bereich der Invalidität (Halbierung der Zugänge!) massiv kostendämpfend.

Faktisches vs. gesetzliches Pensionsantrittsalter

Wesentlich ist in der Debatte um das Pensionsantrittsalter folgender Grundgedanke: Menschen sollen vermehrt einen Zugang zum Arbeitsmarkt und gute Erwerbschancen mit einem guten Einkommen haben. Und das gilt in besonders hohem Maß für ältere Arbeitnehmer:innen, für die das öfters nicht zutrifft. Dabei ist nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter interessant, sondern das faktische (wann Personen wirklich in Pension gehen), und in diesem Aspekt ist ein deutlicher Anstieg zu beobachten.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter ist seit 2000 bei den Männern von 58,5 auf 62,4 Jahre (also um 3,9 Jahre) und bei den Frauen von 56,8 auf 60,4 (um 3,6 Jahre) gestiegen. Allein in den letzten 10 Jahren betrug der Anstieg sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mehr als 2½ Jahre. Damit wird auch hier ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Pensionsfinanzierung geleistet.

Beschäftigtenquote und Älterenquote

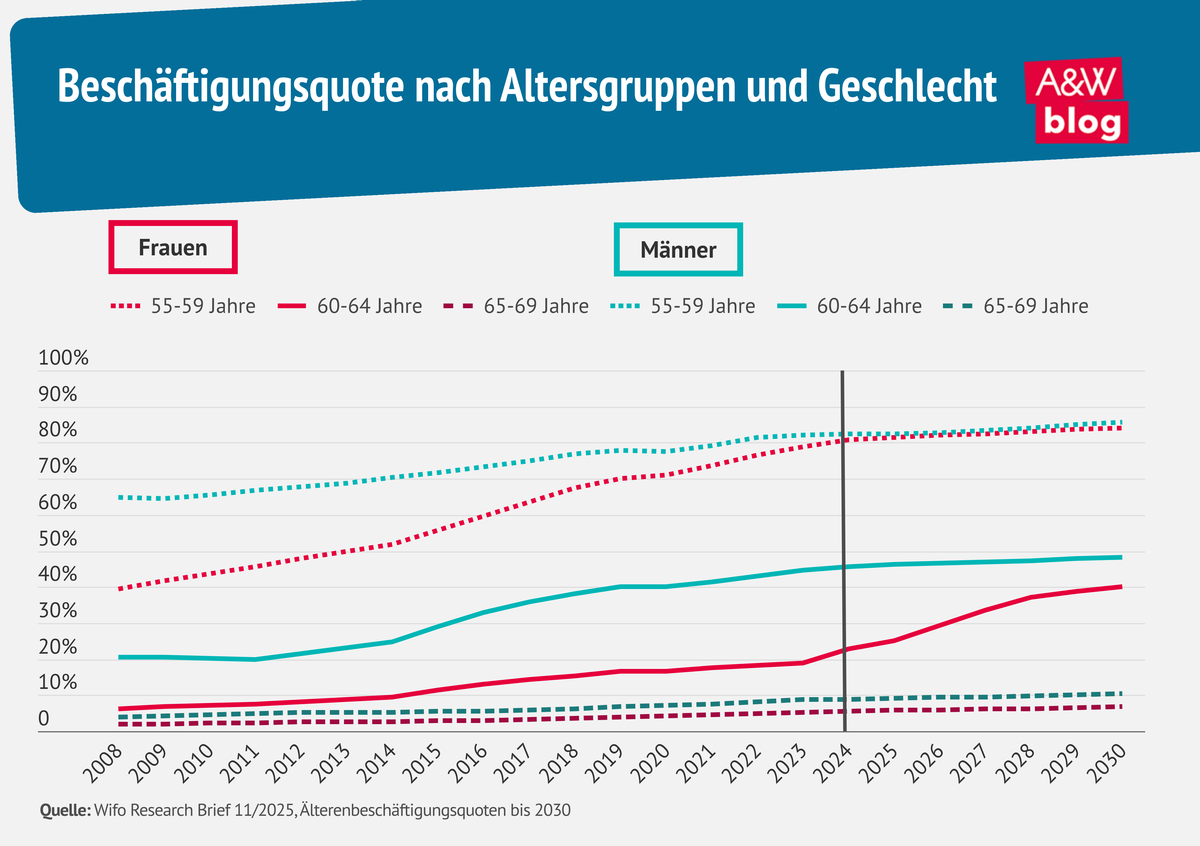

Ein aussagekräftiger Indikator für die „Beschäftigungs-Sättigung“ einer Bevölkerungsschicht (Makro-Ebene) ist die Beschäftigungsquote nach Altersgruppen, die sich aus den Populationszahlen berechnet. Sie gibt an, wie viel Prozent einer Altersschicht in Beschäftigungsverhältnissen stehen.

Die aktuelle Beschäftigungsquote bei Frauen und Männern in der Altersklasse 60 bis 64 Jahre liegt wesentlich unter der der früheren Altersklasse (55 bis 59) (Grafik oben). Hier wird sich demnächst schon einiges tun: Aufgrund der Anhebung des Frauenpensionsalters steigt die Beschäftigtenzahl der Frauen laut einer aktuellen WIFO-Studie bis 2030 auf 138.000 an (+61.000). Aufgrund mehrerer Maßnahmen im aktuellen Regierungsprogramm (Korridorpension, Teilpension, Älterenbeschäftigungspaket) sollen weitere 33.000 Frauen in Beschäftigung bleiben (insgesamt 94.000 Frauen). Auch wenn man berücksichtigt, dass in dieser Alterskohorte die Invaliditätsquote höher ist und die Alters- und Frühpensionen anfangen, besteht also ein großes unausgeschöpftes Arbeitskräftepotenzial.

Um das Beschäftigungsverhalten aus Betriebs- und Branchensicht zu beschreiben (Mikro-Ebene), sind Älterenquoten heranzuziehen. Diese bestimmen den Anteil der 60- bis 64-Jährigen an der Gesamtbelegschaft in einem Betrieb oder alternativ auch an allen Arbeitnehmer:innen in einer Branche und helfen, Betriebe mit einer geringen oder nicht existenten älteren Belegschaft zu finden.

Die größten Potenziale

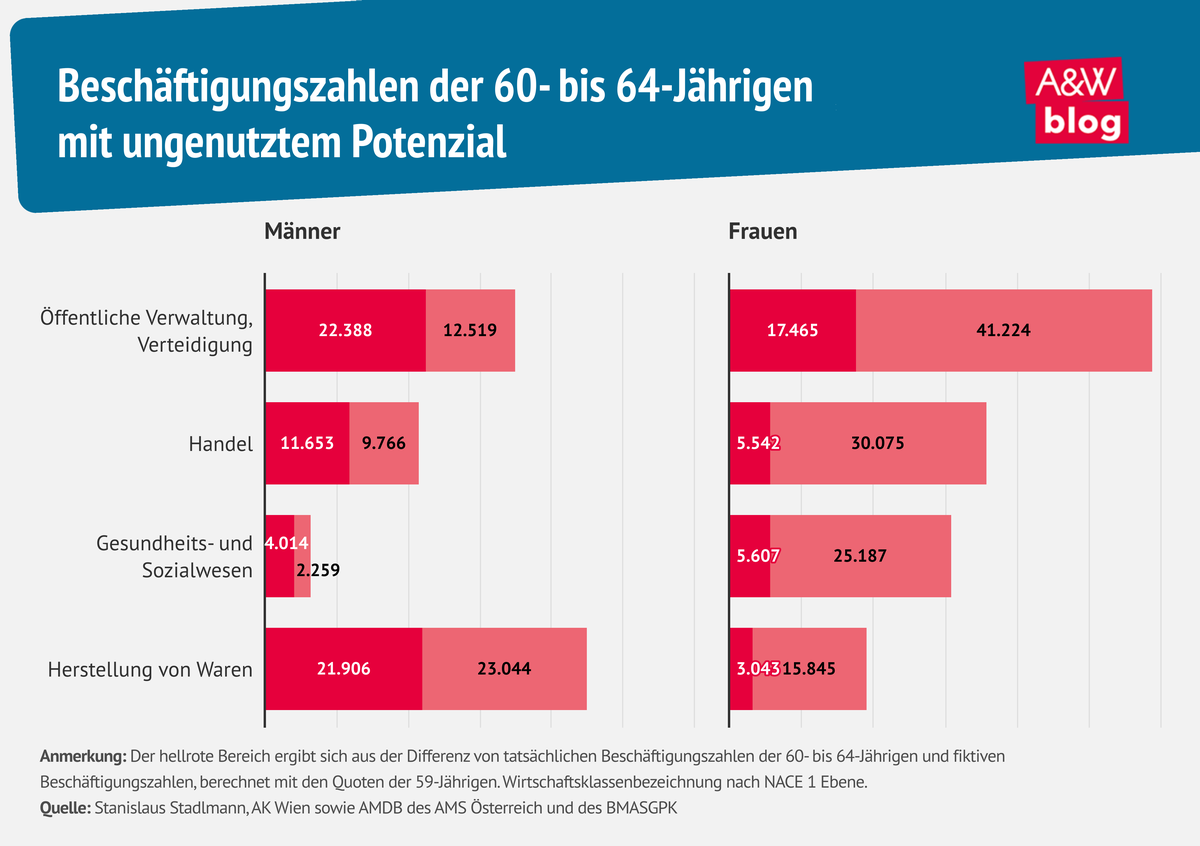

In welchen Branchen ist es denn überhaupt realistisch, dass Betriebe mehr Ältere einstellen? Diese Frage kann man näherungsweise beantworten, indem man die Beschäftigungssituation der 59-Jährigen mit jener der 60- bis 64-Jährigen vergleicht. In den Branchen, in denen die Unterschiede zwischen den sehr ähnlichen Altersgruppen sehr hoch sind, wäre hypothetisch am meisten Potenzial, auch ältere Arbeitnehmer:innen weiter zu beschäftigen.

In der oberen Grafik 2 sind österreichische Wirtschaftsklassen (Branchen) aufgezählt. Aufgeteilt nach Männern und Frauen ist in den tiefroten Balken abgebildet, wie viele ältere Beschäftigte aktuell in den Branchen arbeiten. Die hellroten Balken bilden das sogenannte „Potenzial“ ab, also die Arbeitsstruktur der 59-Jährigen auf die 60-bis 64-Jährigen umgelegt minus der aktuellen älteren Belegschaft in der Branche.

Bei den Frauen ist das Potenzial im Schnitt am höchsten, da die meisten Frauen in dem Alter im Vergleich zu 59-Jährigen schon in Pension oder in Arbeitslosigkeit sind. Aber auch bei den Männern gibt es viele Branchen, in denen die Beschäftigungsquote der 59- und 60+-Jährigen sehr weit auseinanderliegen, zum Beispiel in der Warenherstellung oder auch in der öffentlichen Verwaltung.

Betriebssicht nach Branchen

Wie sieht das Ganze aber auf Betriebssicht aus? Wie viele Betriebe beschäftigen zum Beispiel gar keine Älteren?

Bei der Frage, wie viele Betriebe gar keine älteren Arbeitnehmer:innen beschäftigen, ist der Handel ganz vorne als traurige Spitze, mit 829 Betrieben ohne 60+-jährige Arbeitnehmer:innen. Hierbei werden nur Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten gezählt. Auch im Bau und bei wissenschaftlichen Dienstleistungen gibt es viele Betriebe ohne Ältere.

Viel interessanter wird es aber, sobald man die Anzahl der Betriebe in Relation setzt zu der Anzahl aller Betriebe (mit 20 AN) in der Branche.

Hier sieht man (Grafik 3), dass in der Telekommunikationsbranche fast 50 Prozent aller Betriebe in Österreich keine Älteren beschäftigen. Auch bei wissenschaftlichen Dienstleistungen und der Gastronomie/Hotellerie finden sich eine prozentuell hohe Anzahl von Betrieben ohne 60- bis 64-Jährige. Hierbei handelt es sich nur um 25.000 Betriebe (die mindestens 20 AN haben), welche allerdings 75 Prozent der Arbeitnehmer:innen beschäftigen. Eine auf diese begrenzte Intervention hätte also nur auf wenige große Betriebe überhaupt eine Auswirkung, könnte aber viel zur Steigerung der Älterenbeschäftigung beitragen.

Fazit

Das Pensionssystem ist robust – Nachholbedarf bei der Älterenbeschäftigung gibt es trotzdem. In Branchen wie der Telekommunikation, der Warenherstellung oder dem Handel sind zu viele Betriebe ohne Ältere und müssen in die Pflicht genommen werden. Ein Ausgleichssystem, wie es zum Beispiel schon bei begünstigt behinderten Menschen existiert, wäre hier ein sinnvoller Anreiz.