Energiegemeinschaften schaffen den Raum dafür, Strom oder Wärme gemeinsam zu erzeugen und zu verbrauchen. Das macht den Ausbau der erneuerbaren Energie noch attraktiver. Es treibt die Energiewende voran und stärkt den lokalen Verbrauch, womit auch das öffentliche Netz entlastet werden kann. Wichtig ist, dass alle Menschen an der Energiewende partizipieren können. Solidarische Energiegemeinschaften weisen hier den Weg.

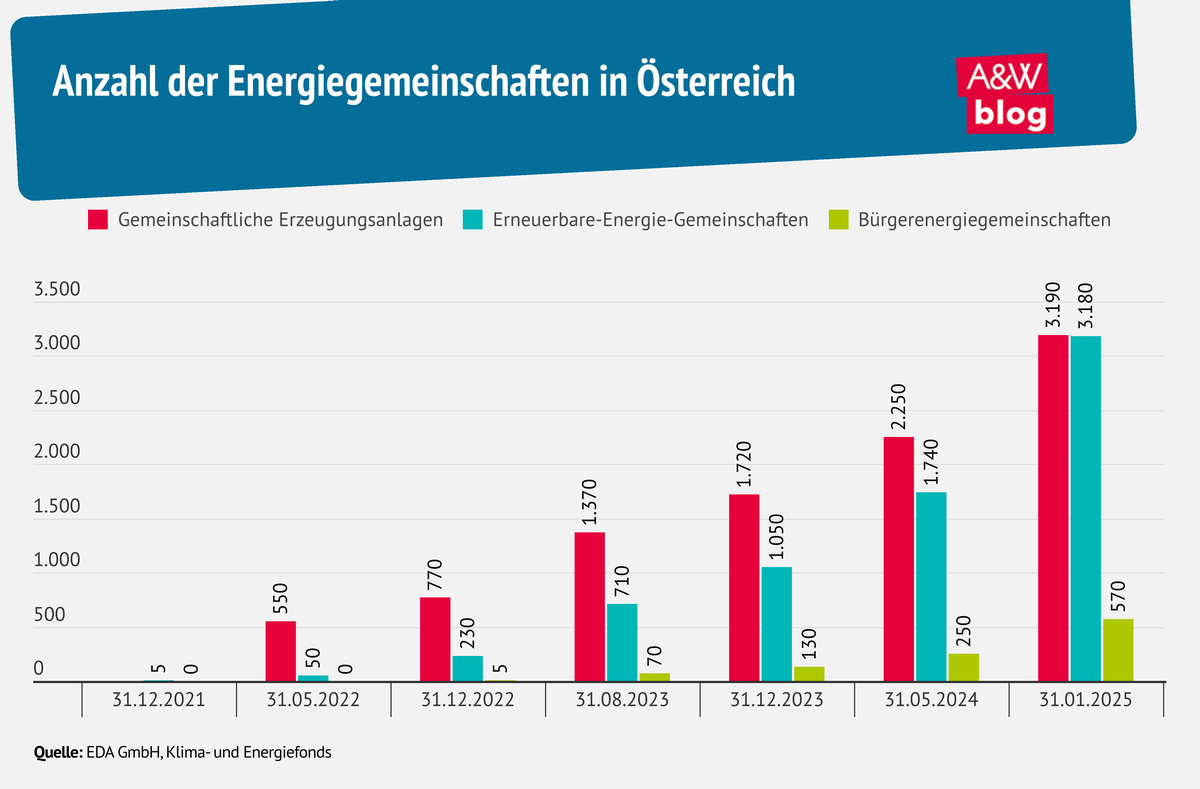

Seit knapp vier Jahren können in Österreich Energiegemeinschaften gegründet werden. Das Interesse der Bevölkerung an dem Modell ist groß: Mehr als 3.000 Energiegemeinschaften sind aktuell in Betrieb. Dieser neue energiepolitische Rahmen wurde 2021 in Österreich durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und eine Novellierung des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes (ElWOG) umgesetzt. Österreich nimmt innerhalb der EU seither eine Vorreiterrolle ein.

Was sind Energiegemeinschaften und kann ich eine gründen?

Einfach gesagt ist eine Energiegemeinschaft der Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmer:innen zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Energie, die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Dabei können u. a. Privat- oder Rechtspersonen, Gemeinden, lokale Behörden oder kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) teilnehmen. In Österreich gibt es drei verschiedene Modelle: die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA), die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) und die Bürgerenergiegemeinschaft (BEG).

Von den ersten Überlegungen bis hin zum laufenden Betrieb einer Energiegemeinschaft ist vieles zu entscheiden und in die Wege zu leiten. Neben der richtigen Zusammensetzung und passenden Organisationswahl ist der kooperative Austausch mit dem Netzbetreiber ein wesentliches Erfolgskriterium. Außerdem müssen einige Formalitäten beachtet und eingehalten werden. Umfassende Informationen zum Thema sind auf der Homepage der österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften zu finden. Unterstützung zur Gründung von Energiegemeinschaften gibt es bei den Beratungsstellen der Bundesländer.

Die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA) und ihre Vorteile

Schon seit 2017 können mehrere Personen (z. B. Mehrparteienhäuser), im Rahmen einer GEA Strom produzieren und gemeinschaftlich verwerten. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden an dieselbe Hauptleitung angeschlossen sind und über eine gemeinsame Erzeugungsanlage verfügen. Das öffentliche Stromnetz wird hierbei nicht verwendet.

Die Möglichkeit, (kostengünstig) die Energie der GEA vor Ort zu nutzen, macht Gebäude mit einer PV-Anlage für die Gebäudenutzer:innen attraktiver. Durch die gemeinschaftliche Nutzung des Stroms steigt der Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Schließlich sparen die Teilnehmenden Energiekosten, Netzentgelte und Steuern, die beim Strombezug aus dem Netz anfallen würden.

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) als lokale und regionale Lösung

Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) darf Strom, Wärme oder erneuerbares Gas aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Elektrizitäts- und Großunternehmen dürfen an EEGs nicht teilnehmen.

EEGs müssen immer innerhalb des Konzessionsgebiets eines einzelnen Netzbetreibers angesiedelt sein. Sie sind zusätzlich auf den „Nahebereich“ beschränkt, welcher im Stromnetz durch die Netzebenen definiert wird. Die Teilnehmer:innen einer lokalen EEG sind innerhalb der Netzebenen 6 und 7 (Niederspannungsnetz) über die gleiche Trafostation miteinander verbunden. Werden auch die Netzebene 4 (nur die Mittelspannungs-Sammelschiene im Umspannwerk) und 5 miteinbezogen, spricht man von regionalen EEGs.

Bürgerenergiegemeinschaft (BEG) als österreichweite Variante

Die Bürgerenergiegemeinschaft darf sich – im Vergleich zur EEG – über die Konzessionsgebiete mehrerer Netzbetreiber in ganz Österreich erstrecken. Sie ist aber auf Strom beschränkt und es gibt keine finanziellen Vergünstigungen. Die BEG hat den Vorteil, dass passende Synergie-Effekte wie etwa unterschiedliche Lastgänge zwischen Haushalten, Unternehmen und Gemeinden genutzt werden können.

Will beispielsweise eine Familie in der Steiermark den Überschussstrom der PV-Anlage von ihrem Einfamilienhaus dem studierenden Kind in Wien zur Verfügung stellen, so müsste dafür eine BEG gegründet werden. Eine mit weniger administrativem Aufwand verbundene Lösung soll demnächst im Zuge des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes über sogenannte Peer-2-Peer-Verträge geschaffen werden.

Entwicklung der Energiegemeinschaften in Österreich

Im letzten Jahr wurden viele Energiegemeinschaften gegründet, wobei nach Schätzungen der Koordinationsstelle mit Anfang 2025 bereits rund 100.000 Zählpunkte in Energiegemeinschaften teilnehmen. Bezogen auf die gesamte Anzahl aller Zählpunkte österreichweit (ca. 6,4 Millionen) macht das einen Anteil von rund 1,5 Prozent aus.

EEGs decken derzeit im Schnitt 15 bis 60 Prozent des Strom-Jahresverbrauchs ihrer Mitglieder. Die Höhe des Eigenverbrauchs ist von verschiedenen Maßnahmen, wie etwa der Nutzung verschiedener Erzeugungsarten, Einbindung von Speichern oder innergemeinschaftlicher Bewusstseinsbildung, abhängig.

Energiegemeinschaften aus Netzperspektive

Im Hinblick auf die Begünstigungen bei den Netzkosten geraten Energiegemeinschaften gelegentlich in Kritik. Aufgrund der notwendigen Modernisierung und des Ausbaus der Stromnetz-Infrastruktur stiegen die Netzentgelte im Jahr 2025 stark an. Die Mindereinnahmen der Netzbetreiber aufgrund der reduzierten Netztarife für EEGs (EEG-Ortstarife) fallen bezogen auf den überschaubaren Anteil an Zählpunkten jedoch sehr gering aus. Auch die im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz vorgesehene Spitzenkappung für PV-Anlagen und Windkraftanlagen soll zu einer geringen Netzbelastung beitragen. Ausnahmen für Energiegemeinschaften sind nicht vorgesehen, daher werden auch ihre PV- und Windkraftanlagen davon betroffen sein.

Es zeigt sich zudem, dass sich Mitglieder von Energiegemeinschaften vermehrt mit ihrem Verbrauchsverhalten auseinandersetzen. Sprich: Sie konsumieren Strom nach Möglichkeit dann, wenn die Sonne scheint, und verhalten sich durch den so erhöhten Eigenverbrauchsgrad damit zunehmend netzdienlich.

Genaue Daten zum Verbrauchsverhalten der österreichischen Energiegemeinschaften gibt es derzeit nicht. Zusätzliche Erhebungen wären erforderlich, damit die entsprechenden technischen und rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden können, um den Eigenverbrauch von Energiegemeinschaften zu erhöhen und damit den Anteil des „Überschussstroms“, der ins öffentliche Netz eingespeist wird, zu reduzieren.

Solidarische Energiegemeinschaften

Neben ökologischen und energiewirtschaftlichen Vorteilen von Energiegemeinschaften können auch soziale Themen adressiert werden. So können zum Beispiel einkommensschwache Haushalte mit günstigerem Strom aus der Energiegemeinschaft versorgt werden.

Ein Beispiel für eine sogenannte „solidarische Energiegemeinschaft“ ist das Projekt „Energy WITH Spirit“. Es verfolgt das Ziel, auch vulnerable Bevölkerungsgruppen in die Energiewende einzubeziehen und aktiv teilhaben zu lassen. Das Kernanliegen ist, die produzierte Energie nicht nur an die Einrichtungen innerhalb der beteiligten Gebäude bzw. Organisationen, sondern auch an armutsbetroffene Haushalte sowie Personen in der Grundversorgung und Working-Poor-Personen weiterzugeben. Konkret sind 10 Prozent der produzierten Energie in Kilowattstunden oder 10 Prozent der Einnahmen in Euro für diesen Zweck vorgesehen.

Versorgung energiearmer Haushalte

Seit Oktober 2023 ist es in der „Energiegemeinschaft Österreich“, einer bundesweiten Bürgerenergiegemeinschaft, möglich, überschüssige Energie an Bedürftige und Hilfsorganisationen zu spenden. Bisher ist diese BEG in den Netzgebieten Wiener Netze, Netz Burgenland und Kärnten Netz Energie tätig.

Robin Powerhood ist eine weitere österreichweite Energiegemeinschaft, in der Unternehmen und Privatpersonen überschüssigen Strom spenden, um Haushalte in Energiearmut zu unterstützen. Dabei spenden Haushalte und Unternehmen mit eigener Stromerzeugung ihre Energieüberschüsse. Die im Rahmen des Projekts bisher gespendete Strommenge reicht umgerechnet etwa für 1.000 Waschgänge.

Die Energiewende aktiv mitgestalten

Durch Energiegemeinschaften können Menschen aktiv an der Energiewende teilhaben. Durch Energiegemeinschaften ist es erstmals möglich, Energie über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinschaftlich zu produzieren, zu speichern, zu verbrauchen oder zu verkaufen.

Auch aus Kostensicht sind Energiegemeinschaften zu befürworten: Sie sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern sollen faire Preise für alle Teilnehmenden gewährleisten. Durch selbstbestimmte und stabile Preise können sie langfristig planen, wenn auch nur für die in der EEG produzierte Menge. Daher ist es noch immer notwendig und wichtig, einen Vertrag mit einem Energieanbieter abzuschließen.

Die gemeinschaftliche, dezentrale Produktion von Energie ist krisensicher und bringt Autonomie für deren Mitglieder. Nutzen sie zudem Möglichkeiten, den Eigenverbrauch laufend zu steigern, leisten sie einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Energiewende.