Keine Energiewende ohne Netze! Eine Aussage, die selbstverständlicher nicht sein könnte, aber erst in den vergangenen Monaten von immer mehr Akteur:innen im Zuge der Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität auch ernst genommen wird. Das ist gut so, denn gerade der Ausbau der Stromnetze ist zentral und eine unbedingte Voraussetzung, damit Österreich bis 2030 seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern beziehen kann. Doch dieser Netzausbau ist mit hohen Kosten verbunden, die derzeit unverhältnismäßig stark von den Haushalten getragen werden. Wir haben uns angesehen, welche Änderungen im Ministerialentwurf des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes vorgesehen sind, um die Netze zukunftsfit zu machen und wer die Kosten dafür tragen soll.

Der Erneuerbaren Ausbau braucht zuverlässige Netze

Österreich will bis 2030 seinen Strom bilanziell über das Jahr gerechnet zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern beziehen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Denn dieser Umbau soll parallel zu einer weitgehenden Elektrifizierung vieler Wirtschafts- und Lebensbereiche erfolgen. Schließlich sollen künftig etwa die meisten Produktionsprozesse, die heute noch den Einsatz fossiler Energieträger erfordern, mittels erneuerbar produzierten Stroms ablaufen. Das führt zu einem Anstieg des Strombedarfs. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde 2021 ein Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion um 27 Terawattstunden (TWh) festgezurrt: 11 TWh sollten aus Photovoltaik, 10 TWh aus Windkraft, 5 TWh aus Wasserkraft und 1 TWh aus Biomasse kommen. Doch dieses Ziel gilt mittlerweile als überholt. Der österreichische integrierte Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) sieht deutlich höhere Ausbauziele von bis zu 39 TWh bis 2030 vor, um den steigenden Strombedarf zu decken.

Diese Ausbauziele belasten die Stromnetze in mehrerlei Hinsicht. Denn einerseits muss der produzierte Strom, um auch verbraucht werden zu können, zu seinen Nutzer:innen transportiert werden, falls er nicht an Ort und Stelle gleich verbraucht wird. Und andererseits birgt die erneuerbare Stromproduktion an sich mehrere Herausforderungen: Sie ist zunächst dezentraler aufgestellt. Die Installation vieler Photovoltaik- und Windkraftanlagen braucht auch die entsprechenden Netzanschlusskapazitäten. Gleichzeitig bringen Photovoltaik und Windkraft auch mehr Volatilität und damit Unruhe ins Netz. In windreichen und sonnigen Stunden wird plötzlich sehr viel Strom ins Netz eingespeist, in Wind- oder Dunkelflauten fehlt diese Erzeugung dann. Daraus ergeben sich hohe Transporterfordernisse, denn der Überschussstrom muss gespeichert oder ins Ausland abtransportiert werden. Mangelt es uns dagegen an Strom, dann müssen wir diesen aus Speichern entnehmen oder importieren. Damit wird sich auch der internationale Stromhandel intensivieren. Durch diese intensive Nutzung kann es zu Netzengpässen kommen, die einem Stau im Stromnetz gleichen. Um die Stabilität des Netzes und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, muss mittels Engpassmanagementmaßnahmen ins System eingegriffen werden, beispielsweise indem Kraftwerke vom Netz genommen oder extra hochgefahren werden. Diese sogenannten „Redispatch-Maßnahmen“ sind jedoch sehr teuer und langfristig nur durch einen Ausbau der Stromnetze zu verhindern.

Steigende Netzkosten erfordern verursachergerechte Finanzierung

Der dringend notwendige Netzausbau führt dazu, dass die Kosten für Investitionen, Instandhaltung und Betrieb steigen werden. Damit die notwendigen Mittel effizient verwendet werden, hat sich in Österreich seit mehreren Jahren das System der Anreizregulierung etabliert: Die Netzbetreiber unterliegen dabei einer Kostenprüfung durch die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control. Sie entscheidet, welche Kosten den Netzbetreibern tatsächlich ersetzt werden. Dabei geht sie nach einer Regulierungssystematik vor, die bestimmte Anreizelemente für die Netzbetreiber enthält. Anschließend werden die ermittelten Netzkosten auf Systemnutzungsentgelte umgelegt, die behördlich verordnet werden. Dieses Vorgehen ist notwendig, da es sich bei Stromnetzen um natürliche Monopole handelt. Sinn und Zweck der Regulierung ist es nicht nur, Netzbetreiber zu kosteneffizientem Handeln zu bewegen, sondern auch Netznutzer:innen vor der Monopolmacht der Netzbetreiber – und damit vor überhöhten Netzentgelten – zu schützen.

Doch selbst wenn die Mittel möglichst effizient verwendet werden, wird es teuer: In den kommenden zehn Jahren werden wir mit rund 20 Milliarden Euro rund doppelt so viel in die Stromnetze investieren müssen wie in den vergangenen zehn Jahren. Die Kosten für den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb der Netze werden also steigen. Das führt wiederum zu steigenden Netzentgelten und daher in weiterer Folge zu steigenden Kosten für die Netznutzer:innen. Dabei machen die Netzkosten schon heute einen wesentlichen Teil der gesamten Stromkosten aus: Im Jahr 2022 betrugen die Netzkosten bei einer durchschnittlichen Haushaltsrechnung rund ein Viertel der gesamten Stromrechnung. In Zukunft wird dieser Anteil stark steigen.

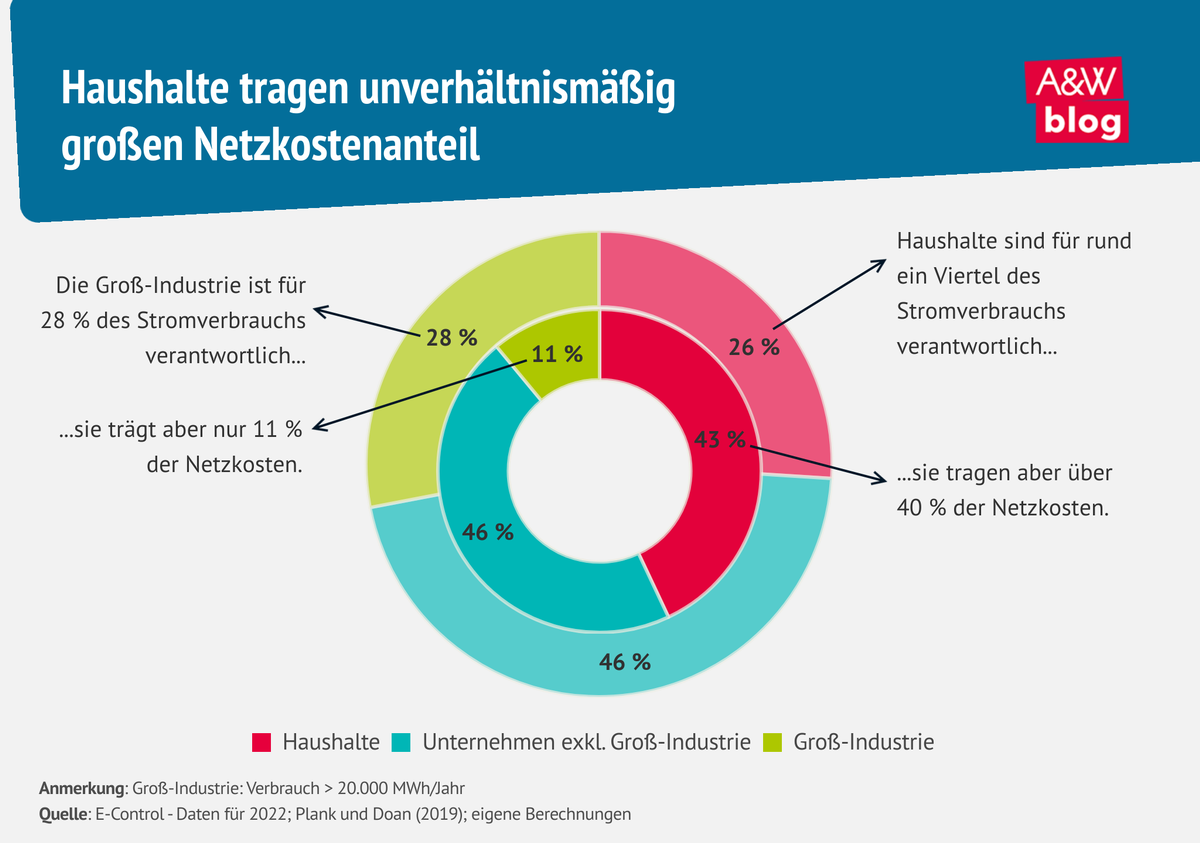

Problematisch ist dabei, dass die Netzkosten ungleich verteilt sind. Internationale Händler und Stromerzeuger tragen derzeit einen sehr geringen Kostenanteil. Sie übernehmen aktuell weniger als 10 Prozent der Netzkosten. Die verbleibenden 90 Prozent müssen somit von den Verbraucher:innen getragen werden. Und auch bei ihnen gibt es große Unterschiede. Die privaten Haushalte tragen einen überproportional hohen Anteil der Kosten. Während sie für rund ein Viertel des Stromverbrauchs verantwortlich sind, zahlen sie 43 Prozent der von den Verbraucher:innen zu tragenden Kosten. Der Hauptgrund dafür liegt in der sogenannten Kostenwälzung: Das System beruht auf der bisher gültigen Annahme, dass große Kraftwerke, wie bspw. Die Donaukraftwerke oder Gaskraftwerke den benötigten Strom für Industrie und Haushalte zentral produzieren. Die Verteilung des Stroms erfolgt dann mittels Hoch- und Höchstspannungsleitungen über weite Strecken und über Mittel- sowie Niederspannungsleitungen direkt zu den Unternehmen und Haushalten. Dieser Logik folgend wurden auch die Systemkosten von den oberen Netzebenen auf die unteren Netzebenen weitergewälzt. Haushalte, die an der unteren Netzebene hängen, übernehmen daher nicht nur die Kosten für „ihre“ Netzebene, sondern anteilsmäßig auch für die Hochspannungs-Netzebenen. Großverbraucher hingegen, die an höheren Netzebenen angeschlossen sind, werden an den Kosten für die niedrigen Netzebenen bisher nicht beteiligt. Gleiches gilt auch für die Erzeuger und Stromhändler: Diese brauchen die Stromnetze zwar für den Vertrieb des von ihnen erzeugten und gehandelten Stroms, müssen für die „Benützung“ der Leitungen aber kaum etwas bezahlen. Die Kostenteilung im Stromnetz ist damit anders als bspw. Im Autobahnnetz. Denn hier zahlen alle, die die Straßen benutzen, dabei mit.

Das ElWG schreibt die ungleiche Kostentragung fort

Die Finanzierung der Stromnetze spiegelt heute damit nicht mehr ihre Nutzung wider. Denn die immer stärker werdende Dezentralisierung des Stromsystems führt dazu, dass Strom nicht mehr nur auf den hohen Netzebenen, sondern eben auch im Niederspannungsbereich ins Netz eingespeist wird. Der eingespeiste Strom fließt somit nicht mehr nur „von oben herab“ durch die Netzebenen, sondern er fließt immer stärker auch „von unten hinauf“. Egal ob man also an einer Hochspannungsleitung oder an einer Niederspannungsleitung hängt, der eingespeiste Strom wird möglicherweise an einer völlig anderen Spannungsebene entnommen und beansprucht damit aber das ganze Netz. Die bisherige Kostenwälzung widerspricht damit dem Prinzip der Verursachergerechtigkeit.

Bedauerlicherweise hält der Anfang des Jahres 2024 vorgelegte Begutachtungsentwurf am bisherigen System der Kostenwälzung fest. Auch Stromhändler und Erzeuger werden weiterhin kaum an den Netzkosten beteiligt. Sie können Strom weiterhin uneingeschränkt und ohne sich angemessen an den Systemkosten beteiligen zu müssen, verkaufen und transportieren. Auch dieser Umstand widerspricht dem Prinzip der Verursachergerechtigkeit. Denn Stromhandel und Erzeugung sind für die starken Ausbauerfordernisse mitverantwortlich.

Ein stärker auf Verursachergerechtigkeit ausgelegtes Finanzierungsmodell wäre dabei aus mehreren Gründen notwendig. Erstens bringt es Anreize, Mehrkosten für das Stromnetz möglichst zu vermeiden und sich möglichst netzdienlich zu verhalten – etwa indem Photovoltaikanlagen angemessen dimensioniert werden oder ein aus Sicht des Stromnetzes möglichst günstiger Standort für die Errichtung neuer Windparks gewählt wird. Zweitens ist Verursachergerechtigkeit aber auch wichtig für die Akzeptanz des Ausbaus der Stromnetze – und damit der Energiewende. Denn die Netzentgelte werden durch die steigenden Netzkosten einen immer gewichtigeren Teil an den Energierechnungen der Endverbraucher:innen einnehmen. Im Unterschied zur Energiepreiskomponente können die Ausgaben für Netzkosten durch die einzelnen Verbraucher:innen allerdings nur schwerer beeinflusst werden. Denn die zu entrichtenden Entgelte richten sich maßgeblich nach dem Verbrauchsverhalten der übrigen Netznutzer:innen und nach den insgesamt zu verteilenden Systemkosten. Für Haushalte mit niedrigen Einkommen und insbesondere für energiearme Haushalte kann es dadurch zu erheblichen, schwer vermeidbaren Belastungen kommen. Das schadet der Akzeptanz der Energiewende und widerspricht dem Bestreben nach einer „Just Transition“. Wichtig wäre daher, neben einem stärker auf Verursachergerechtigkeit ausgerichteten Entgeltsystem auch soziale Aspekte zu berücksichtigen und beispielsweise reduzierte Entgelte für energiearme Haushalte anzubieten. Gleichzeitig könnten Haushalte mit hohen Einkommen, die das Netz beispielsweise durch leistungsstarke E-Auto-Ladestationen besonders belasten, stärker zur Kasse gebeten werden. Insgesamt ließe sich so ein ausdifferenziertes Entgeltsystem aufstellen, das für eine faire, verursachergerechte Kostenteilung zwischen allen Akteur:innen – Verbraucher:innen, Händlern und Einspeiser:innen – sorgt.

Vor dem Hintergrund steigender Netzkosten wird dabei auch immer wieder eine Finanzierung durch die öffentliche Hand diskutiert. Eine solche Beteiligung des Staates kann unter gewissen Voraussetzungen sinnvoll sein. Wichtig dabei ist zunächst dennoch, dass das Entgeltsystem per se – wie oben erwähnt – in Richtung Verursachergerechtigkeit reformiert wird. Darauf aufbauend könnte eine Beteiligung der öffentlichen Hand erwogen werden, die darauf ausgerichtet ist, die Gesamtkosten des Netzausbaus zu reduzieren. Damit würden sich die insgesamten Kosten reduzieren, die später auf die Netzentgelte aufgeteilt werden müssen. Das könnte etwa gelingen, indem eine günstigere Finanzierungsoption durch die öffentliche Hand – etwa über Staatsanleihen oder staatliche Garantien – geschaffen wird. Eine solche Finanzierungsoption könnte dabei helfen, die Kapitalkosten der Stromnetze zu senken, womit in einem weiteren Schritt die Netzentgelte geringer ausfallen würden. Bei einer solchen Vorgehensweise müssten jedenfalls noch weitere regulatorische Aspekte beachtet werden und es wäre wichtig, diese Finanzierungsoption langfristig einzurichten. Der Ausbau der Stromnetze sollte nicht gegen andere Staatsausgaben ausgespielt werden können.

Kritischer zu sehen wäre dagegen eine staatliche Subvention der Netzentgelte. Denn dies würde nicht zu einer Reduktion der Netzkosten per se führen. Stattdessen käme es lediglich zu einer Verschiebung der Kostentragung von den Netznutzer:innen zu den Steuerzahler:innen, während die Gesamtkosten per se unverändert hoch bleiben würden.

Zukunftsfitte Netze durch mehr Flexibilität und bessere Planung: Lichtblicke im ElWG

Der wichtige und dringend benötigte Netzausbau zur Integration der erneuerbaren Energieproduktion wird nichtsdestotrotz, unabhängig von Verursachungsgerechtigkeitsfragen hinsichtlich Kostentragung, nicht von heute auf morgen erfolgen können. Um dennoch eine größtmögliche Anzahl an erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen ans Netz anschließen zu können, muss das bereits vorhandene Flexibilitätspotenzial der Netze dringend gehoben werden. Dazu schlägt das ElWG das Konzept des flexiblen Netzzugangs vor, bei dem unter bestimmten Umständen und für eine gewisse Zeit die Einspeisung erneuerbarer Anlagen begrenzt werden kann. Dies macht in einem Übergangsszenario jedenfalls Sinn – langfristig kann der benötigte Netzausbau damit aber nicht kompensiert werden.

Das ElWG verpflichtet zudem zukünftig alle Verteilnetzbetreiber ab einer Größe von 50.000 Zählpunkten, alle zwei Jahre sogenannte Netzentwicklungspläne für ihr jeweiliges Verteilnetz mit einem Planungshorizont von zehn Jahren zu erstellen. Damit sollen wichtige Informationen bereitgestellt werden, wie und wo die Netzbetreiber planen ihre Infrastruktur zu errichten, zu optimieren, zu verstärken oder auszubauen und somit eine effiziente Nutzung, aber auch Planung und damit einhergehend ein hohes Maß an Versorgungssicherheit ermöglicht werden. Potenzielle Betreiber:innen von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen können so etwa künftig leichter abschätzen, ob und wann ein Netzanschluss für die geplante Anlage möglich sein wird. Aber auch für die Koordination zwischen Netzbetreibern – sowohl zwischen Verteilernetzbetreibern als auch zwischen Verteiler- und Übertragungsnetzbetreibern – und für die Abstimmung etwaiger Energieraumpläne im Bereich Raumwärme bringen die Netzentwicklungspläne Verbesserungen. Positiv ist hier auch anzumerken, dass Kohärenz mit anderen Planungsinstrumenten hergestellt werden soll (ÖNIP, NEP für Übertragungsnetze, unionsweiter Netzentwicklungsplan). Bisher mussten Netzentwicklungspläne nur vom österreichischen Übertragungsnetzbetreiber APG (Austrian Power Grid) erstellt werden. Wichtig wäre daher aber auch, dass diese Pläne ebenso von kleineren in Österreich tätigen Netzbetreibern erstellt werden müssen. Die derzeit angesetzte Schwelle von 50.000 Zählpunkten exkludiert in einigen Bundesländern eine große Anzahl an Verteilnetzbetreibern. Eine niedrigere Schwelle, bspw. bei 5.000 Zählpunkten, sollte angedacht werden.

Zwischenbilanz Schwerpunkt Netzausbau im ElWG – Lichtblicke aber keine Systemrevolution

Eine gelungene Energiewende muss neben der Ökologisierung unseres Energiesystem ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und Leistbarkeit garantieren. Der Begutachtungsentwurf des ElWG legt großen Wert auf die ersten beiden Punkte. Viele Neuerungen könnten dazu beitragen, dass die Stromnetze resilient und damit fit für die Energiewende gemacht werden: Sie helfen dabei, den Netzausbau besser zu koordinieren und durch die Nutzung von Flexibilitätspotenzialen effizienter zu gestalten. Damit die Energiewende aber gelingen kann, muss das ElWG stärker die Leistbarkeit von Strom in den Blick nehmen. Die vergangenen Monate haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig leistbare Energieversorgung für Haushalte, Unternehmen und das gesamte Wirtschaftssystem ist. Die notwendigen Netzinvestitionen in den kommenden Jahren müssen deshalb von einer breiten Basis an Zahler:innen getragen werden: Stromhändler, Stromerzeuger und Großverbraucher müssen hier stärker beteiligt werden. Gelingen kann das mit einer modernen Netzfinanzierung, die der zukünftigen Netznutzung entspricht und auf Verursachergerechtigkeit beruht. Damit diese möglichst bald umgesetzt werden kann, heißt es jetzt rasch alle relevanten Expert:innen von Regulierungsbehörde, Branche, Sozialpartnern und Ministerien an einen Tisch zu holen, um deren Expertise zu nutzen – denn eines ist mittlerweile allen klar: keine Energiewende ohne zukunftsfitte Netze!