Kaum ein wirtschaftspolitisches Ziel scheint so unumstritten wie die Steigerung der Produktivität. Doch dahinter verbirgt sich eine umkämpfte Debatte: Was bedeutet Produktivität überhaupt? Wie misst man sie? Wie nützen wir sie? Steigende Produktivität kann Reallöhne erhöhen, Arbeitszeiten verkürzen und soziale Sicherungssysteme stabilisieren. Aber nur unter guten Arbeitsbedingungen und fairer Verteilung trägt sie zum gesellschaftlichen Fortschritt bei.

In Österreich ist die Produktivität zentral für die Lohnpolitik, die Finanzierung des Sozialstaats und für die strategische Industrie- und Innovationspolitik. Dabei steht sie in einem Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Effizienz, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. So werden etwa Verweise auf notwendige Produktivitätssteigerungen von Unternehmensseite oft als Argument genutzt, um die Arbeitsintensität zu erhöhen oder Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, obwohl sie eigentlich dazu beitragen sollten, Wohlstand gerecht zu verteilen. Ähnlich verhält es sich mit dem Abbau von natürlichen Ressourcen, der durch Produktivitätssteigerungen legitimiert wird. Ein nachhaltiger Produktivitätsbegriff würde jedoch den schonenden Umgang mit ebendiesen fördern.

Was ist Produktivität?

Häufig wird Produktivität anhand der Arbeitsproduktivität gemessen. Dafür wird die Wertschöpfung bzw. das Bruttoinlandsprodukt als Output ins Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden als Input gesetzt. Schafft eine Tischlerin in einem fiktiven Beispiel die Produktion eines Tisches pro Arbeitsstunde, entspricht das ihrer Produktivität. Gelingt es ihr unter Einsatz optimierter Arbeitsabläufe, zusätzlicher Geräte oder dank guter Schulung oder gewonnener Erfahrung, in der gleichen Zeit zwei Tische statt nur einem zu produzieren, entspräche das einer Steigerung der Produktivität von 100 Prozent. Doch die Realität ist deutlich komplexer, da die Produktivität nicht individuell gemessen wird. Für die ökonomische Kennzahl fließt eine kaum überschaubare Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen in die Berechnung ein. Das stellt die Messung vor viele Herausforderungen.

Und wie wird sie gemessen?

Vor allem im Dienstleistungssektor – etwa in Bildung, Pflege oder Verwaltung – ist Produktivität schwer zu fassen, weil Leistungen nicht in standardisierten Einheiten wie dem Tisch messbar sind. Häufig werden hier Inputgrößen wie das Einkommen der Beschäftigten als Ersatz verwendet. Das macht aber Fortschritte in der Qualität des Outputs unsichtbar. Auch unbezahlte Sorgearbeit, etwa Kinderbetreuung oder Hausarbeit, bleibt in der Statistik unberücksichtigt – und damit ein wesentlicher Teil gesellschaftlicher Wertschöpfung.

Hinzu kommen kostenlose Güter wie Wikipedia, die teure gebundene Enzyklopädien weitgehend obsolet machen. Sie werden mangels preislicher Bewertung nicht als Wertschöpfung erfasst, obwohl ein hoher gesellschaftlicher Mehrwert entsteht. Viele Institutionen plädieren daher schon lange für ein mehrdimensionales Wohlstandsverständnis, das soziale, gesundheitliche und ökologische Aspekte integriert. Damit wird auch aufgezeigt, wo öffentliche Leistungen maßgeblich zur Lebensqualität beitragen, ohne dass dies in Produktivitätsstatistiken sichtbar wird.

Um die Produktivität im Zeitvergleich sinnvoll interpretieren zu können, sind Preisbereinigungen unbedingt notwendig. Das ist jedoch äußerst komplex. Steigt der Preis des Tisches, weil er hochwertiger verarbeitet wird, steigt auch der Output. Bleibt der produzierte Tisch jedoch trotz höherer Preise der gleiche, bleibt der reale Output gleich. Die Trennung zwischen Output-steigernden Verbesserungen und reinen Preiserhöhungen ist aber für alle Waren und Dienstleistungen notwendig, damit es zu keinen Messfehlern bei der Produktivität kommt.

Was beeinflusst die Produktivitätsentwicklung?

Viele Forscher:innen beschäftigten sich mit Erklärungsansätzen für die Produktivitätsentwicklungen. Diese lassen sich grundsätzlich in zwei Perspektiven zerlegen. Die nachfrageorientierte Sichtweise stellt die Nachfrage von Haushalten, Staat und Unternehmen und ihre Effekte auf die Produktivität in den Vordergrund. Ist diese gesamtwirtschaftliche Nachfrage hoch, gelangen die produzierenden Unternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen. Sie werden erfinderisch, investieren in neue Produktionsprozesse und treiben technischen Fortschritt an. Eine stabile Nachfrage und ein hohes Investitionsniveau sind bei dieser nachfrageseitigen Perspektive ein zentrales Element für steigende Produktivitätsentwicklung.

Die angebotsseitige Sichtweise fokussiert auf den Einsatz von Technologie und die dadurch ausgelösten Effizienzsteigerungen. Dabei werden Beschäftigte durch Maschinen oder eine verbesserte Technik unterstützt oder gar ersetzt, sodass die gemessene Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeitsstunde steigt. Diese angebotsseitigen Erklärungen fokussieren daher stark – und losgelöst von der aktuellen wirtschaftlichen Lage – auf das Angebot, das Unternehmen zur Verfügung stellen können. Produktivitätsfortschritte sind demnach besonders durch den verstärkten Einsatz von Innovationen wie Künstlicher Intelligenz zu erlangen.

Österreichs Arbeitsproduktivität im europäischen Spitzenfeld

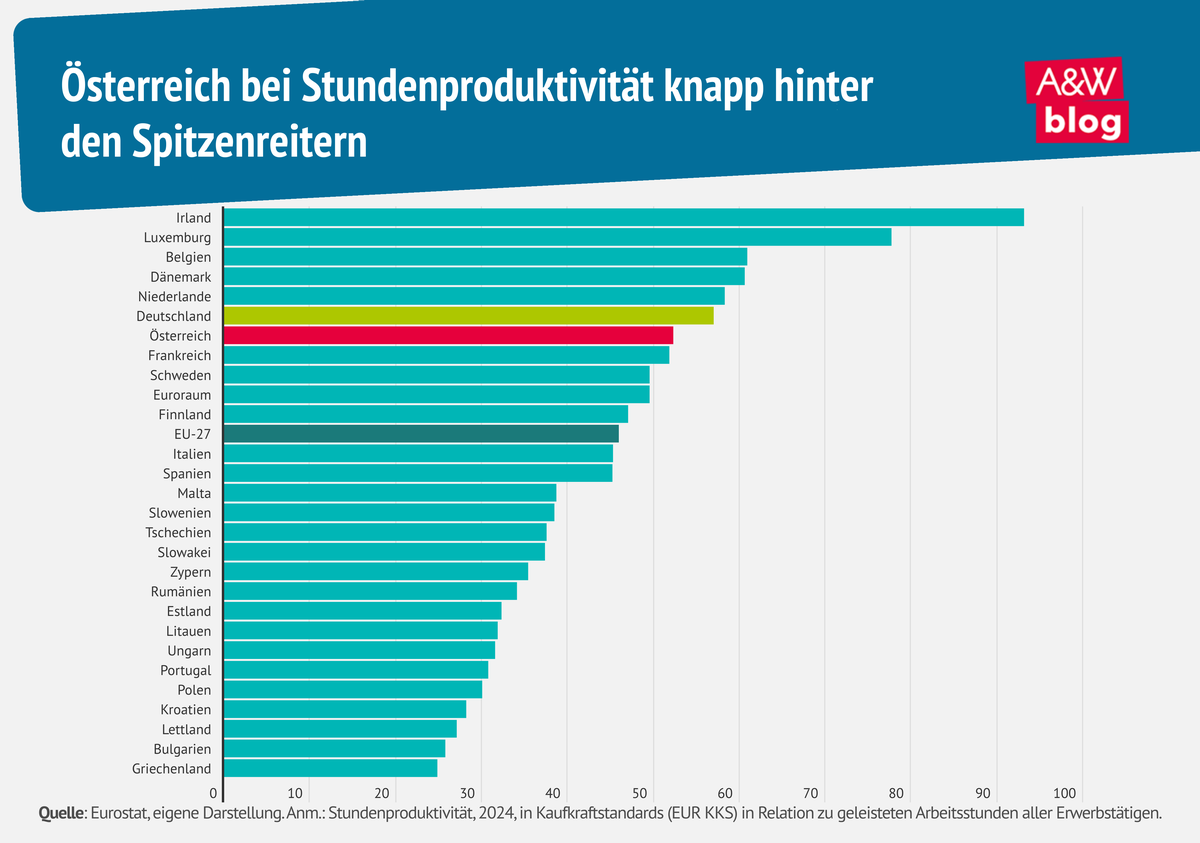

Österreich liegt bei der Arbeitsproduktivität pro Stunde im EU-Vergleich im Spitzenfeld. Dass Länder wie Luxemburg und Irland dieses Ranking anführen, liegt an ihrer besonderen Rolle für die Steuertricks multinationaler Konzerne.

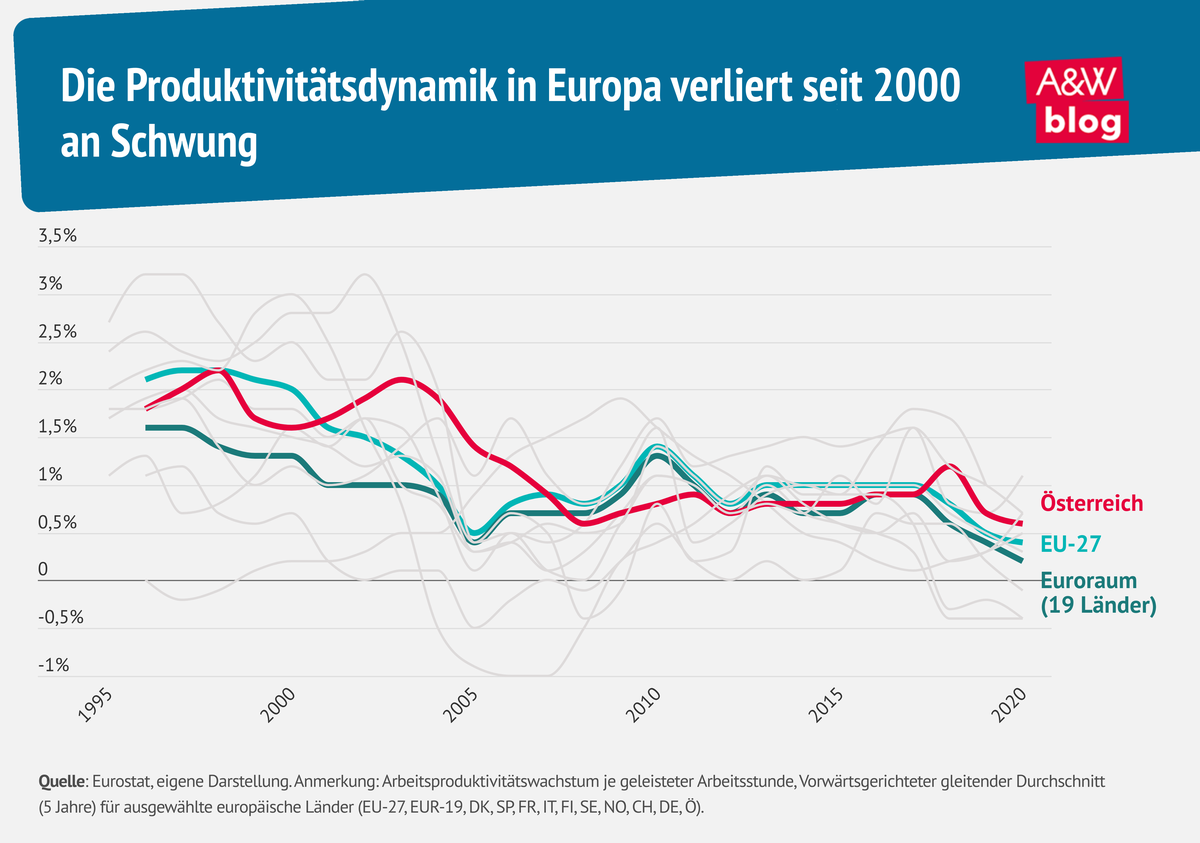

Gleichzeitig beobachten wir seit den 2000er-Jahren für viele Industrieländer, auch für Österreich, eine Abschwächung des Produktivitätswachstums.

Die Gründe dafür sind vielfältig und beinhalten Elemente angebots- und nachfrageseitiger Sichtweisen. Dazu gehören etwa die negativen Folgen einer anhaltenden Nachfrageschwäche und Kreditbeschränkungen als Folge der weltweiten Finanzkrise 2008/09. Hinzu kommen strukturelle Veränderungen in vielen westlichen Industriestaaten, wie etwa eine Verlagerung der Wertschöpfung hin zu „weniger produktiven“ Dienstleistungsbranchen, ausbleibende Investitionen oder zunehmende Marktkonzentration, die die Innovationsdynamik dämpft. Die steigende Bedeutung der Dienstleistungen führt aber nicht zwangsläufig zu einem Rückgang der Produktivitätsfortschritte, denn diese variieren stark zwischen den einzelnen Bereichen innerhalb der Dienstleistungen. Während beispielsweise die Arbeitsproduktivität im personenzentrierten Gastgewerbe stagniert und phasenweise sogar sinkt, ist sie in der Telekommunikationsbranche und bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sehr hoch.

Ansatzpunkte für eine österreichische Produktivitätsstrategie

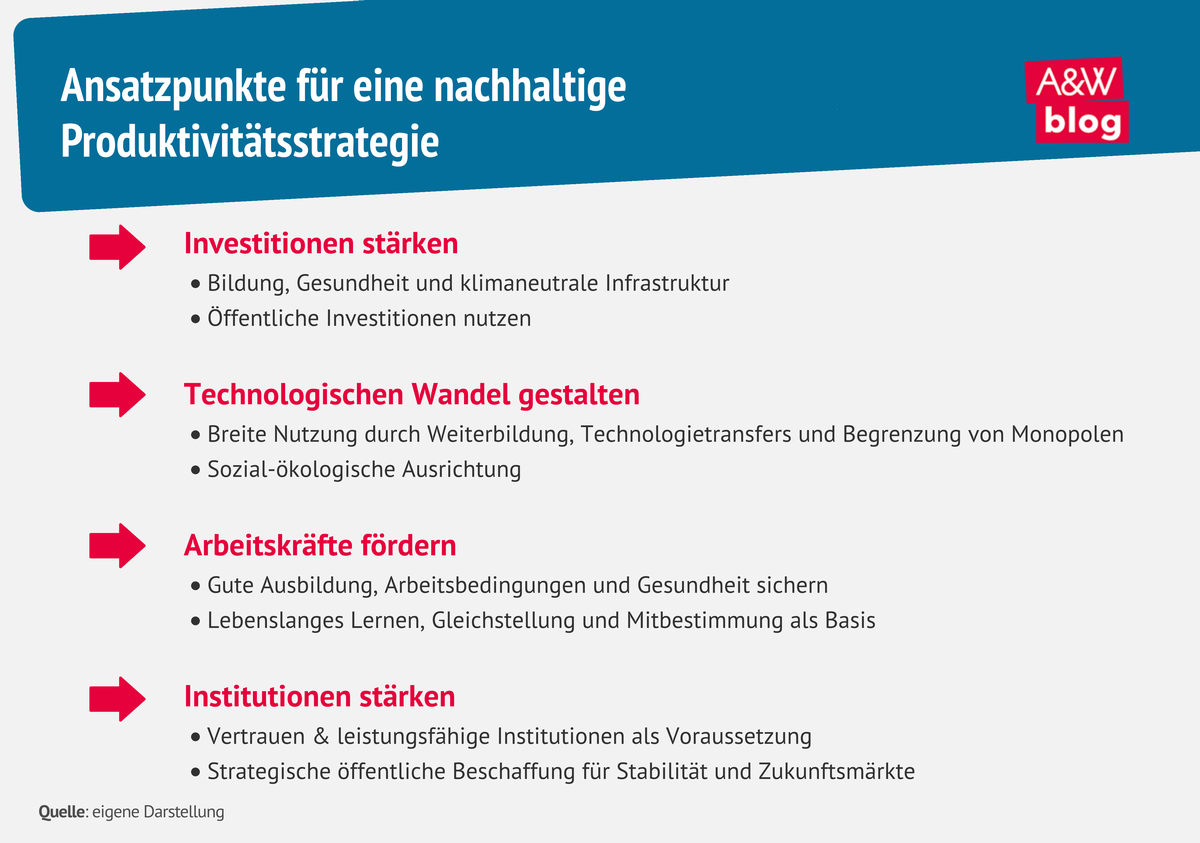

Eine nachhaltige Produktivitätsstrategie muss über eine reine Effizienzlogik hinausgehen. Entlang von vier zentralen Einflussfaktoren für die Produktivitätsentwicklung – Kapital, Technologie, Arbeit und Institutionen – skizzieren wir einige wirtschaftspolitische Maßnahmen, die im Rahmen einer Produktivitätsstrategie adressiert werden sollten:

Investitionen stärken: Ein investitionsfreundliches Umfeld – gerade in Bildung, Gesundheit und klimaneutrale Infrastruktur – ist Voraussetzung für langfristiges Produktivitätswachstum. Öffentliche Investitionen können strukturelle Engpässe beheben und Innovationsprozesse anstoßen.

Technologischen Wandel gestalten: Neue Technologien bringen allein noch keine Effizienz- oder Wohlstandsgewinne. Entscheidend ist ihre breite Nutzung, was bessere Weiterbildung, Technologietransfers und die Eindämmung von Monopolmacht erfordert. Zudem sollte der technische Wandel im Einklang mit sozialen und ökologischen Zielen stehen.

Arbeitskräfte fördern: Produktivitätszuwächse hängen wesentlich von gut ausgebildeten und gesunden Arbeitskräften ab. Breit zugängliche Qualifikationsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen sind daher essenziell. Lebenslanges Lernen, Gleichstellungspolitik und Mitbestimmung im Betrieb schaffen dabei die Basis für eine wohlstandsorientierte Produktivitätsentwicklung.

Institutionen stärken: Vertrauen, sozialer Zusammenhalt und gut funktionierende öffentliche Institutionen schaffen die Voraussetzungen für ein stabiles und produktives Umfeld. Zusätzlich kann eine strategische öffentliche Beschaffung Erwartungen von Haushalten und Unternehmen stabilisieren sowie Zukunftsmärkte schaffen und damit auch den sozial-ökologischen Umbau unterstützen.

Fazit

Produktivitätsentwicklung ist keine rein technologische Herausforderung, sondern ein zentrales Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Es geht um die Fragen, wie wir arbeiten, wie wir produzieren – und wofür. Eine gesellschaftlich orientierte Produktivitätspolitik stellt nicht das Wirtschaftswachstum an sich in den Mittelpunkt, sondern den gesellschaftlichen Mehrwert: gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Eine Produktivitätsstrategie, die Beschäftigte und ihre Fähigkeiten ins Zentrum rückt, kann dafür einen wertvollen Beitrag leisten.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und gekürzte Fassung des Editorials der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, Band 51, Nr. 2. In dieser Ausgabe finden sich u. a. auch interessante Beiträge zu den Eigentumsverhältnissen der 500 größten multinationalen Konzerne sowie zur Industriepolitik in den USA im Vergleich zu Europa.