Die Abgabenquote taucht immer wieder in der wirtschaftspolitischen Debatte auf. Wenn Staatsfinanzen das Thema sind, heißt es oft, über neue Steuern brauche man gar nicht nachzudenken. Die Abgaben in Österreich seien aktuell schon zu hoch. Untermauert wird dies mit dem internationalen Vergleich der Abgabenquoten. Dieser würde zeigen, dass der Sozialstaat effizienter organisiert werden könnte. Stimmt die Argumentation, dass die österreichische Abgabenquote entscheidend höher als in vergleichbaren Ländern ist? Eine Untersuchung mit neuem Datenmaterial.

Die (Nicht-)Vergleichbarkeit der Abgabenquote

Grundsätzlich ist die Berechnung der Abgabenquote recht simpel: Das gesamte Steuer- und Abgabenaufkommen dividiert durch das Bruttoinlandsprodukt eines Staates ergibt die Abgabenquote. Erst wenn man genauer betrachtet, welche Steuern und Abgaben dabei berücksichtigt werden, fällt auf, dass hier nur bedingt Gleiches mit Gleichem verglichen wird. Erfasst werden nämlich nur jene Steuern und Abgaben, die an staatliche Einheiten geleistet werden. Bei Steuern ist klar, dass sie an staatliche Einheiten geleistet werden, bei Sozialversicherungsbeiträgen hingegen nicht immer. Beispielsweise müssen sich Erwerbstätige in der Schweiz im Zuge der "Beruflichen Vorsorge" bei einer privaten Pensionskassa versichern. Diese Abgabe ist zwar verpflichtend und wird mit anderen Sozialversicherungsbeiträgen eingehoben, aber sie fließt nicht in die Abgabenquote ein, weil die Kassen privat und nicht staatlich sind.

Wenn ein Staat seine soziale Sicherheit also zu einem größeren Anteil über private Träger – z. B. private Krankenversicherungen oder Pensionskassen – organisiert, wirkt das in der Statistik der Abgabenquoten so, als wäre die „Abgabenbelastung“ in diesen Ländern geringer. Tatsächlich sind die Beiträge natürlich trotzdem verpflichtend zu bezahlen und somit die finanzielle Belastung genauso hoch. Es zeigt sich also: Die Daten sind verzerrt, und internationale Vergleiche können irreführend wirken.

Das wohl bekannteste Beispiel für einen solchen Staat ist die Schweiz. Dort gibt es die Versicherungspflicht bei einer privaten Krankenversicherung und keine Pflichtversicherung in einer (quasi-)staatlichen Krankenversicherung wie in Österreich. Im Pensionsbereich zeigt sich ein ähnliches Bild: Abgesehen von einer staatlichen Mindestpension gilt auch hier eine Versicherungspflicht bei privaten Pensionskassen. In der offiziellen Abgabenquote scheinen diese Beiträge mit keinem Cent auf.

Pensionist:innen haben in beiden Ländern ein ähnlich gutes Auskommen, während die offizielle Abgabenquote in der Schweiz niedriger ist als in Österreich. Dadurch entsteht der Eindruck, dass es der Schweiz gelingt, soziale Sicherheit günstiger „anzubieten“. In Wahrheit liegt jedoch eine Falschinterpretation der Statistiken vor: Die offizielle Abgabenquote „übersieht“ wesentliche Beiträge der Schweizer:innen zur sozialen Sicherheit. Die volkswirtschaftlichen Kosten, die in der Schweiz für soziale Sicherheit entstehen, werden also von der offiziellen Abgabenquote nicht abgebildet.

Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein Schweizer Unikum, sondern ein Thema, das viele europäische Staaten betrifft. Der „welfare mix“ ist in verschiedenen Volkswirtschaften unterschiedlich organisiert, beispielsweise spielen private Pensionskassen in den Niederlanden, Island oder den skandinavischen Staaten eine wichtige Rolle. Auch Beiträge an diese privaten Kassen finden in der offiziellen Abgabenquote keine Berücksichtigung.

Bereinigte Abgabenquote hilft bei internationalem Vergleich

Mithilfe der nichtfinanziellen Sektorkonten im System der Europäischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) lassen sich die Verzerrungen im internationalen Vergleich der Abgabenquoten glätten. Die nichtfinanziellen Sektorkonten stellen die Einnahmen und Ausgaben der Sektoren einer Volkswirtschaft (Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland) dar. Die darin enthaltenen Informationen zu Sozialversicherungsbeiträgen (Variable D6) ermöglichen es, die von den Haushalten gezahlten Beiträge mit jenen, die der Staat erhalten hat, zu vergleichen. Während auf der Ebene der Haushalte alle Beiträge, egal ob sie an staatliche oder private Träger gezahlt wurden, erfasst werden, enthalten die vom Staat erhaltenen Beiträge nur solche, die an öffentliche Kassen geflossen sind. Die Differenz aus diesen Beiträgen zeigt uns daher, welcher Beitrag an private Kassen ging. Mit dieser einfachen Methode, die wir auch schon in der Vergangenheit verwendet haben, lässt sich also die bereinigte Abgabenquote berechnen.

Österreich steht besser da als oft behauptet

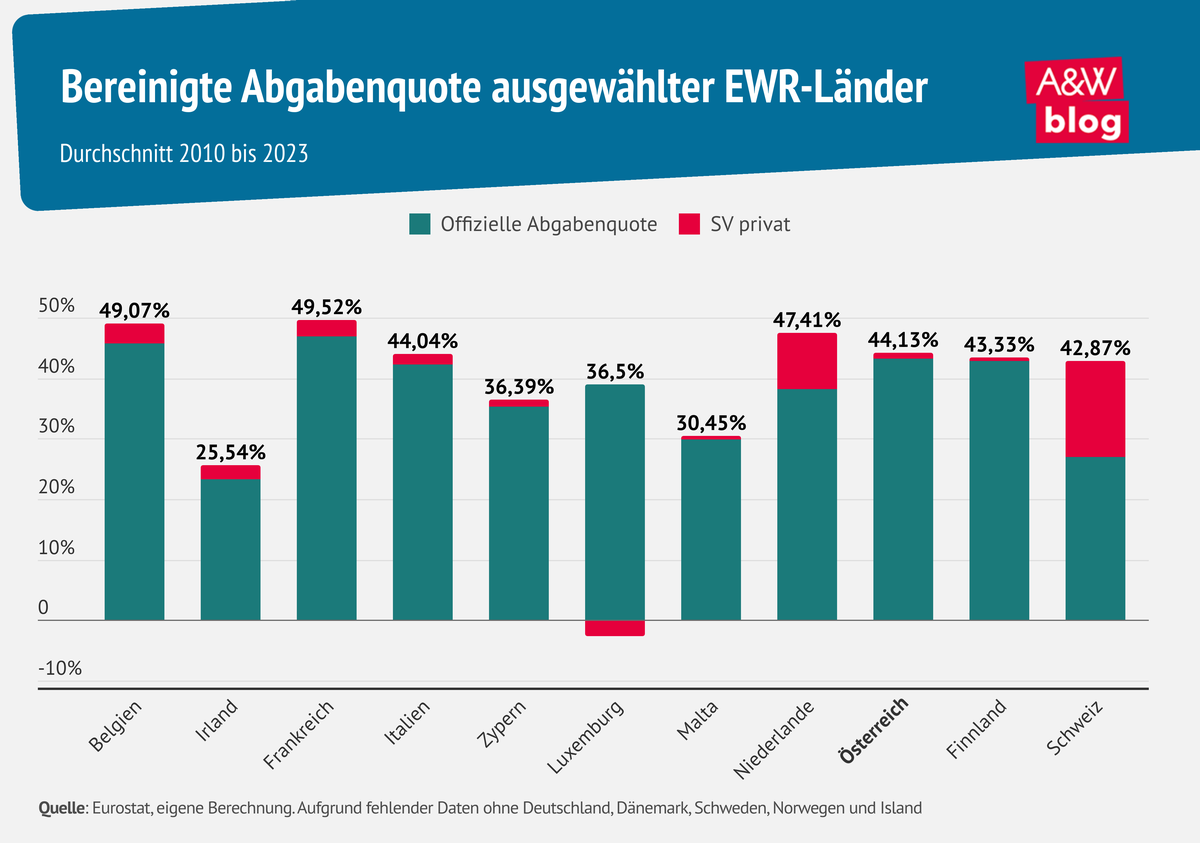

In der Grafik wird die durchschnittliche bereinigte Abgabenquote der Jahre 2010 bis 2023 für die EWR-Länder dargestellt. Da es sich bei Abgabenquoten auch um einen Ausdruck der Wohlstandsniveaus handelt, wurden nur Staaten mit vergleichbarem Wohlstandsniveau dargestellt. Dabei wurde das BIP pro Kopf zu Kaufkraftparitäten mit mindestens 95 Prozent des EU-Durchschnitts als Grenze gewählt.

Die statistische Auswertung zeigt, dass in fast allen Ländern (Ausnahme: Luxemburg) das Hinzurechnen der privaten Sozialversicherungsbeiträge dazu führt, dass die Abgabenquote steigt. Die bereinigte Abgabenquote liegt in den untersuchten Staaten zwischen rund 26 Prozent in Irland und fast 50 Prozent in Frankreich. Einen besonders starken Anstieg zwischen offizieller und bereinigter Abgabenquote ist in den Niederlanden und der Schweiz beobachtbar. In diesen Ländern nehmen Beiträge an private Pensions- und/oder Krankenkassen einen großen Anteil (NL: 9,15% des BIP; CH: 15,89% des BIP) des „welfare mix“ ein, und dies macht sich in der bereinigten Abgabenquote bemerkbar. In der Schweiz etwa ist sogar mehr als ein Drittel der sozialen Absicherung über private Kassen organisiert. In Österreich hingegen sind im Durchschnitt von 2010 bis 2023 nur 0,95 Prozent der Beiträge an private Träger geflossen. Die bereinigte Abgabenquote liegt somit bei 44,13 Prozent und damit nur leicht über jener der Schweiz (42,87 Prozent).

Fazit

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Ausgaben für die soziale Absicherung und „den Staat“ im internationalen Vergleich viel ähnlicher sind als in wirtschafts- und steuerpolitischen Debatten oft dargestellt. Österreich liegt dabei im Mittelfeld, umgeben von „Vorbildländern“ wie der Schweiz und den Niederlanden.

Dennoch wird die offizielle Abgabenquote von unternehmerfreundlichen Parteien und Institutionen oft als Argument für Steuer- und Abgabensenkungen genutzt. Der Staat sei günstiger finanzierbar, zeige der internationale Vergleich, heißt es dann. Oft wird dabei eine Abgabenquote von unter 40 Prozent als Ziel genannt. Die Betrachtung der bereinigten Abgabenquote zeigt, dass Österreich sich nicht vor den Vorbildländern verstecken muss. Die Fokussierung mancher politischer Akteur:innen auf die „hohe Abgabenquote“ ist nicht auf Fakten gebaut.

Vielmehr handelt es sich dabei um eine Fehlinterpretation offizieller Statistiken. Diese ist besonders für die wirtschaftspolitische Debatte brandgefährlich, denn die internationalen Vergleiche halten einer tieferen Analyse nicht stand. Wer aufgrund dieser Vergleiche versucht wirtschaftspolitische Ableitungen zu ziehen, setzt volkswirtschaftliche Systeme, wie eine funktionierende Verwaltung, Bildung, Infrastruktur oder soziale Sicherheit, aufs Spiel.

Ein realistischer Blick auf die Abgabenquote hingegen hilft dabei, Strukturfragen im Steuersystem anzugehen. Diese liegen in der Zusammensetzung des Steuermixes. Im internationalen Vergleich sind Steuern auf Arbeit sehr hoch, während Steuern auf Vermögen und Gewinne vergleichsweise niedrig sind. Die zeitgleich steigende Komplexität des Steuersystems macht es jenen, die ihre Steuern gewissenhaft zahlen, unnötig schwer und gleichzeitig jenen, die Schlupflöcher suchen und nutzen, unnötig einfach.

Für die anstehenden steuerpolitischen Debatten wäre es daher wünschenswert, eine realistische Betrachtung der Abgabenquote an den Tag zu legen. Dadurch verschiebt sich der Fokus der Debatte Richtung Zusammensetzung des Steuermixes. Entscheidend ist nämlich nicht die Höhe der Steuern im Allgemeinen, sondern der jeweilige Beitrag der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Hier wird es notwendig sein, Finanzierungsbeiträge von den breiten Schultern der Überreichen einzufordern, um so die arbeitende Bevölkerung entlasten zu können.