In prüder Optik schwingt sie zu Hause den Kochlöffel, während er draußen die Brötchen verdient. Die „Tradwife“ (traditionelle Ehefrau) erinnert an das Hausfrauen-Ideal der 1950er Jahre und wurde seit den 2020er Jahren auf Social-Media-Plattformen viral. Influencerinnen bewerben das Private als natürliches Habitat der Frau. Nur ein bizarrer Trend oder eine besorgniserregende Entwicklung?

Woher kommt die Sehnsucht nach dem Herd?

In den letzten 30 Jahren ist die Erwerbstätigenquote unter den Frauen im erwerbsfähigen Alter in Österreich (aber auch weltweit) enorm angestiegen: Waren 1994 hierzulande 58,9 Prozent der Frauen erwerbstätig, sind es 2023 bereits 70,3 Prozent. In Österreich stieg die Erwerbsbeteiligung vor allem in Form von Teilzeit, da mit der Erwerbsintegration nicht automatisch eine Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern erfolgte. Durch die zunehmende Erwerbsbeteiligung intensivierte sich vor allem die Doppelbelastung für Frauen – nicht zuletzt, weil auch seitens der Politik verabsäumt wurde, die soziale Infrastruktur so weit auszubauen, dass Aufgaben wie Kinderbildung und -betreuung sowie Pflege von älteren und pflegebedürftigen Personen gleichermaßen von öffentlicher Hand übernommen werden können. Der Druck auf Frauen wurde also massiv erhöht, während die tatsächliche Gleichstellung ausblieb.

Der Entschluss, der Doppelbelastung zu trotzen, indem sich die Frau selbstbestimmt vollends auf das Heim konzentriert, wird nicht selten seitens Influencerinnen als vermeintlich feministische Lesart des Trends angeboten. Gerade Anfang der 2020er Jahre, wo infolge der Corona-Pandemie viele Frauen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wurden, erlangte der ursprünglich aus den USA kommende Hashtag #tradwife auch in Europa zunehmend Bekanntheit und wurde von vielen Frauen in den sozialen Medien zur Selbstbeschreibung verwendet.

Krisen, Konflikte und Kriege verunsichern die Menschen und schüren ebenfalls die Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren Vergangenheit. Nicht zufällig ist die tiefe ideologische Verwurzelung der TikToker:innen bei der radikalen Rechten und in fundamental klerikalen Kreisen festzustellen (beispielsweise in der Alt-Right-Bewegung in den USA), die eine klare hierarchische, binäre und heteronormative Geschlechterordnung propagieren und alles davon Abweichende ablehnen.

Backlash bei den Jugendlichen?

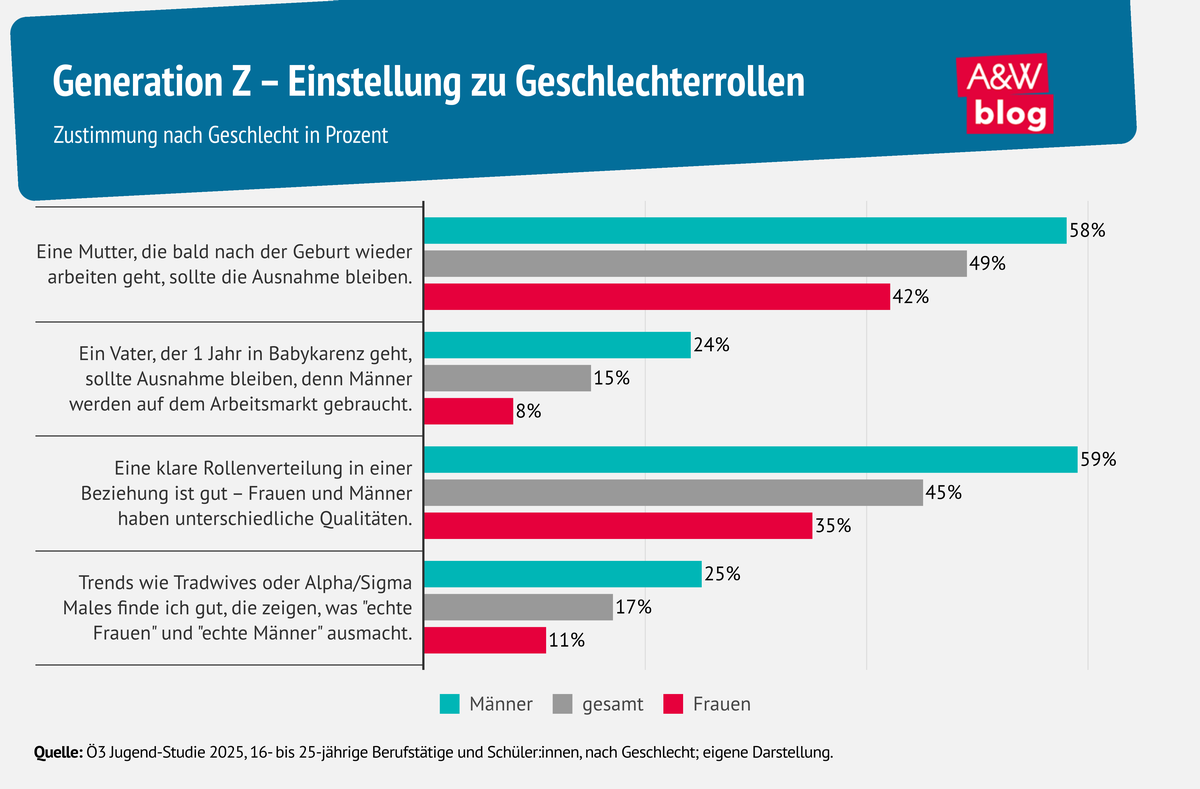

Die aktuelle Ö3 Jugendstudie 2025 zeigt bei den jungen Befragten ein sehr differenziertes Bild, wenn es um Einstellungen zu Geschlechterrollen geht. Während die Mehrheit der jungen Männer zwischen 16 und 25 Jahren eine klare Rollenverteilung unter Paaren gut findet, stimmt dieser Aussage nur ein Drittel der jungen Frauen zu (siehe Grafik).

Insgesamt knapp die Hälfte der Befragten bis 25 Jahre ist auch der Meinung, die Frau sollte nicht zu bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Hier gibt es deutlich weniger Unterschiede nach Geschlecht. Väterbeteiligung ist unter den Jugendlichen dennoch sehr gefragt: Die überwiegende Mehrheit findet, dass es ganz normal sein sollte, wenn ein Vater ein Jahr in Babykarenz geht. Immerhin 24 Prozent der jungen Männer und 8 Prozent der Frauen geben an, dass dies die Ausnahme bleiben sollte.

Den Trend „Tradwives“ oder „Alpha/Sigma Males“ finden 25 Prozent der jungen Männer und 11 Prozent der jungen Frauen in der Altersgruppe 16 bis 25 Jahre gut. Angesichts der klar misogynen Inhalte beider Trends ist der Anteil an Zustimmung doch sehr bedenklich. Konservative Denkmuster sind bei beiden Geschlechtern vorhanden, aber beträchtlich stärker bei den männlichen Befragten verankert.

Ein Trend mit langem Rattenschwanz

Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum junge Frauen sich auf keinen Fall der von den Influencerinnen verkauften Illusion hingeben sollten. Im Mittelpunkt steht das ungleiche Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, das aus der strikten Rollenverteilung resultiert. Hier eine Auswahl möglicher negativer Folgen:

- Isolation zu Hause: Erwerbsarbeit hat wesentlich mehr Funktionen als die reine Generierung von Einkommen. Etwa ist sie wichtig für den Erhalt der psychischen Gesundheit, die vor allem durch die latenten Funktionen von Erwerbsarbeit, nämlich Zeitstruktur, Sozialkontakte, Status und Identität, gegeben ist.

- „Ökonomische Gefangenschaft“: Umstritten ist, ob in Paarbeziehungen mit starker ökonomischer Asymmetrie Partnerschaftsgewalt häufiger vorkommt. Unumstritten ist, dass sich Frauen in Beziehungen ökonomischer Abhängigkeit schwieriger aus Gewaltbeziehungen lösen können, schlicht, weil ihnen die notwendigen Ressourcen fehlen.

- Folgenreiche Trennungen: Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Scheidung kommt, liegt derzeit bei über einem Drittel (2023 lag die Scheidungsrate bei 36,08 Prozent). In der Regel sind Trennungen finanziell für Frauen mit guter Erwerbsintegration besser zu verkraften. Auch unvorhergesehene Ereignisse wie Unfälle und Krankheiten, die zu Invalidität oder Tod des (erwerbstätigen) Partners führen, lassen Partnerinnen mit schlechter Integration am Arbeitsmarkt hilflos zurück.

- Fehlende Versicherungszeiten: Keine Erwerbsarbeit bedeutet auch keinen eigenen Pensionsanspruch in Österreich. Besonders allein lebende Pensionistinnen sind überproportional von Armut bedroht mit einer Armutsgefährdungsquote von 28 Prozent. Gerade Frauen der Geburtskohorten, die sich aktuell in Pension befinden, hatten (noch) weitaus weniger Möglichkeiten, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

- Schwieriger Wiedereinstieg: Wer seine Erwerbstätigkeit für längere Zeit unterbricht, vermindert seine/ihre Chancen auf einen Wiedereinstieg enorm. Selbst wenn eine Ausbildung oder ein Studium absolviert wurden, ist eine lange Abwesenheit am Arbeitsmarkt problembehaftet. Nicht umsonst wird Frauen nach der Karenz zu einem raschen Wiedereinstieg geraten.

Unbedingt zu erwähnen ist, dass es für die wenigsten Paare/Familien leistbar ist, dass nur eine Person einer Erwerbsarbeit nachgeht. In Österreich lag 2023 das Medianeinkommen der unselbstständig beschäftigten Männer in Vollzeit bei netto 2.991 Euro. Ein Haushalt mit zwei Elternteilen und zwei Kindern liegt mit diesem Einkommen ohne zusätzliche Förderungen bereits unter der Armutsgefährdungsschwelle (3.302 Euro). Nicht umsonst ist das „Eineinhalb-Verdiener-Modell“ in Österreich weit verbreitet.

Das Fernbleiben der heutzutage vielfach top-ausgebildeten jungen Frauen stellt außerdem eine Herausforderung für Volkswirtschaften dar, insbesondere in Zeiten des Arbeitskräftemangels.

Hinter jeder Tradwife steckt … ein lukratives Unternehmen!

Anders als sie ihren vorwiegend weiblichen Followerinnen vorgeben, sind die Tradwife-Influencerinnen nicht in totaler Abhängigkeit von ihren Partnern. Ihre Accounts bringen ihnen durchaus beträchtliche Summen ein, sie sind „Content-Creatorinnen“ mit lukrativen Werbeverträgen und diversen profitablen Nebentätigkeiten. Folglich wäre für sie eine Trennung zumindest finanziell gut zu verkraften. Der Rattenschwanz an Konsequenzen trifft sie selbst also gar nicht, sondern nur jene, die ihnen die Illusion der glücklichen Hausfrau abkaufen.

Was in den Videos ästhetisch inszeniert wird, ist keinesfalls harmlos, sondern sabotiert die Gleichstellung der Geschlechter, ist schädlich für Volkswirtschaften und stärkt letztlich rechtsextreme Parteien.

Mit besseren Rahmenbedingungen dem Gender-Backlash entgegenwirken!

Was junge Menschen brauchen, um sich von traditionellen Rollbildern zu lösen, sind moderne Frauen- und Gleichstellungspolitik und Rahmenbedingungen, die eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen.

- Gleichstellung von Beginn an „lernen“: Bereits im Kontext Elementarbildung braucht es emanzipatorischen, geschlechtssensiblen Unterricht, der die strengen konservativen Geschlechterkorsetts aufbricht.

- Ausbau von sozialen Dienstleistungen: Um eine (Vollzeit-)Arbeit beiden Elternteilen zu ermöglichen, müssen ausreichend kostenlose Kinderbildungs- und -betreuungsplätze und genügend erschwingliches Angebot an mobiler und stationärer Pflege für ältere und pflegebedürftigen Menschen geschaffen werden.

- Partnerschaften auf Augenhöhe: Dazu braucht es Anreize beim Kinderbetreuungsgeld und familienfreundliche und gleichstellungsorientierte Arbeitszeitmodelle, wie etwa das AK/ÖGB Familienarbeitszeitmodell.

- Gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit: Wesentlich älter als das Hausfrauen-Ideal ist die Forderung nach gleichem Lohn. Eine geschlechtsspezifische Lohnlücke von derzeit über 16 Prozent (2023) verdeutlicht die Aktualität der alten Forderung. Die Aufwertung von typischen „Frauenbranchen“ inkl. der Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist dafür notwendig. Um verbotene geschlechtsbezogene Entgeltdiskriminierung besser aufdecken zu können, muss die EU-Transparenzrichtlinie entschieden umgesetzt werden!