Berufliche Qualifikation ist das A und O bei der Teilhabe am Arbeitsmarkt, um somit ein finanziell abgesichertes Leben zu führen. Viele berufstätige Erwachsene haben jede Menge Berufserfahrung, praktische Fähigkeiten, Kenntnisse und Wissen, aber keinen formalen Abschluss. Das sozialpartnerschaftliche Modell „Du kannst was!“ (DKW) bietet seit Jahren die Möglichkeit, diese Kompetenzen für einen Abschluss angerechnet zu bekommen, und schafft damit neue Perspektiven.

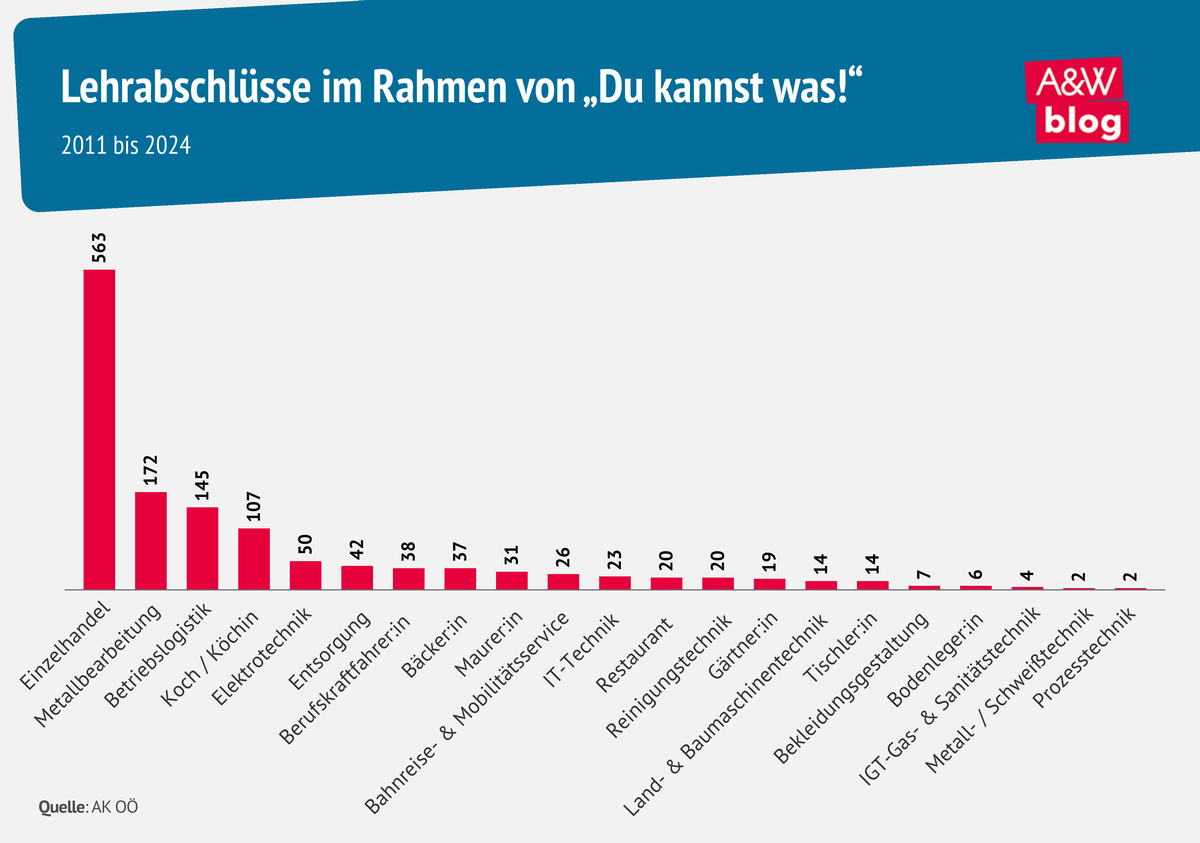

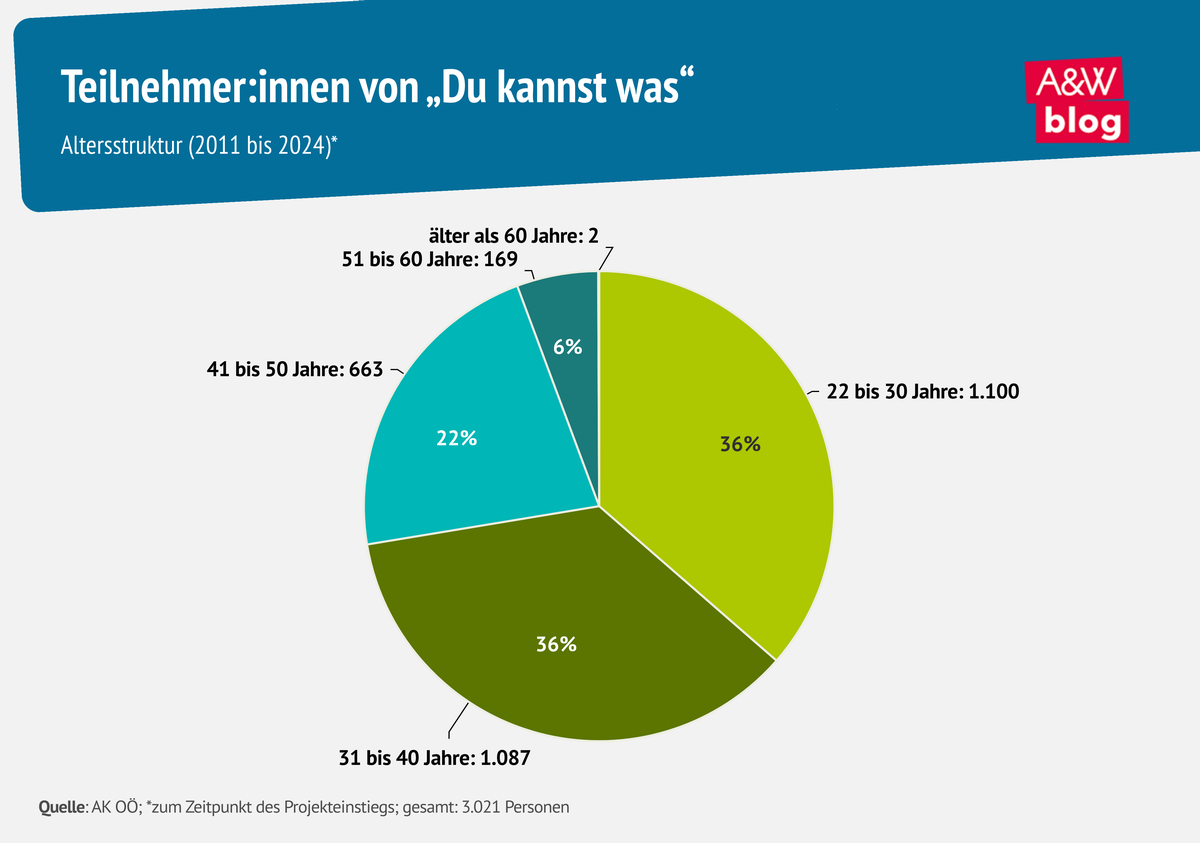

Maßgeschneidert für die Teilnehmenden mit Berufserfahrung können diese durch eine Validierung und Anerkennung ihrer Kompetenzen auf vergleichsweise raschem und zielgerichtetem Weg zum Lehrabschluss kommen. Kompetenzen werden dabei in den Vordergrund gerückt, eigene Stärken wahrgenommen und Selbstwirksamkeit erfahren. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein Mindestalter von 22 Jahren, mehrjährige Berufserfahrung im angestrebten Lehrabschluss sowie Deutschkenntnisse von mindestens B1. Die – ständig wachsende – Berufsliste des Projekts umfasst eine Vielzahl an Berufen: von Bäckerei, Einzelhandel, Hochbau über Berufskraftfahrer:in, Elektrotechnik, Betriebslogistik bis zu Koch/Köchin, Metallbearbeitung oder Reinigungstechnik. Bislang konnten auf diesem Weg über 1.400 Personen den Lehrabschluss nachholen.

Von der Erstberatung zum Lehrabschluss

- Erstberatung / Screening (in handwerklich-technischen Berufen)

- Von Berufsexpert:innen begleitete Selbsteinschätzung in Portfolio-Workshops / Kenntnisse checken

- Erster Teil der Lehrabschlussprüfung / Qualicheck 1 (gem. BAG § 23 [11])

- Modularisiertes Weiterbildungsangebot (optional) – auch alle anderen Wege des Wissenserwerbs möglich (Stichwort: informelles Lernen)

- Lehrabschlussprüfung / Weiterbildungserfolg feststellen (Qualicheck 2)

Nach der Erstinformation im Zuge eines Beratungsgesprächs (AKOÖ Bildungsberatung, WKOÖ Karriere-Center; VHS Bildungsberatung für Zielgruppe Arbeitssuchende) werden in einem nächsten Schritt durch Selbsteinschätzung und gemeinsam mit Fachtrainer:innen die vorhandenen beruflichen Kompetenzen erhoben und der Weiterbildungsbedarf gemeinsam festgelegt. Dieser sogenannte „Qualicheck 1“ stellt die erste Teilprüfung der Lehrabschlussprüfung dar. Das Berufsausbildungsgesetz (BAG) ermöglicht nach § 23 (11) die Aufsplittung der praktischen Prüfung auf zwei Teile. Der erste Teil dient demnach „der Feststellung der erworbenen Qualifikationen durch die Lehrlingsstelle“. Fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten werden in einem weiteren Schritt nun mit Begleitung von Trainer:innen aus Bildungseinrichtungen erworben – als Teil des Prozesses (nicht wie oft üblich in Eigenverantwortung). Am Ende erfolgt die reguläre „ganz normale“ gleichwertige Lehrabschlussprüfung bei der Lehrlingsstelle, der sogenannte „Qualicheck 2“, und damit auch der zweite Teil der Lehrabschlussprüfung. Laut BAG müssen an dieser Stelle nun „die noch fehlenden Qualifikationen“ nachgewiesen werden. Teilnehmende werden im gesamten Ablauf von der Projektkoordination begleitet und unterstützt. Die Teilnahme ist bei Personen mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis bis auf die ergänzenden Weiterbildungen und die Prüfungsgebühren kostenfrei, bei arbeitssuchenden Menschen trägt das AMS die Kosten zur Gänze.

DKW wird derzeit lediglich in fünf Bundesländern (Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten) angeboten. In Oberösterreich beispielsweise wird „Du kannst was“ als sozialpartnerschaftliches Projekt der Wirtschaftskammer OÖ und der Arbeiterkammer OÖ geführt und aus Mitteln des Landes finanziert. Durchgeführt wird das Projekt vom Firmenausbildungsverbund OÖ (FAV OÖ). Seit 2019 ist das Arbeitsmarktservice Oberösterreich offizieller Kooperationspartner und richtet sich dabei explizit an arbeitssuchende Personen.

Wertvolle Kompetenzen der Arbeitnehmer:innen

Viele Arbeitnehmer:innen ohne Lehrabschluss haben etwa als Hilfsarbeiter:innen umfangreiche Erfahrungen gesammelt und dabei wertvolle Kompetenzen erworben. Diese Kompetenzen sichtbar zu machen, ihnen einen Wert beizumessen und Arbeitnehmer:innen und arbeitslose Personen dabei zu stärken, muss Aufgabe unserer Gesellschaft sein. DKW wurde in Oberösterreich konzipiert und wird seit 2008 umgesetzt, seit 2012 auch legitimiert durch das Berufsausbildungsgesetz. Damit wird der gesellschaftlichen Anforderung nach Bildungs- und Qualifizierungsangeboten für alle Arbeitskräfte aktiv nachgegangen. Als europaweites Vorzeigemodell wahrgenommen, wurde DKW 2016 auch mit dem Anton-Benya-Preis ausgezeichnet. Aus „Du kannst was“-Perspektive steht weniger die absolute Zahl der jährlich erreichten Berufsabschlüsse im Vordergrund, sondern vielmehr die Tatsache, dass mit diesem Projekt eine schwer zugängliche und vor allem „weiterbildungsabstinente“ Zielgruppe erreicht wird. „Du kannst was“ ist keine Konkurrenz zum formalen Bildungssystem, sondern versteht sich als Zusatzangebot und bietet für weiterbildungswillige Personen ohne Formalqualifikation eine zweite bzw. dritte Chance.

Herausforderungen Selbsteinschätzung

Um überhaupt in Kontakt mit DKW zu kommen, sind auf individueller Ebene viele Hemmschwellen zu überwinden. Kompetenzen in Bezug auf die (deutsche) Sprache, Schamgefühle, Ängste, insbesondere Prüfungsängste, lernungewohnt zu sein und die Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und Weiterbildung sind dabei zentrale Herausforderungen. Insbesondere für Frauen stellt die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Bildungsmaßnahme eine enorme Hürde dar.

Im Zeitraum 2023 bis 2024 wurde vom Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universität Graz eine projektinterne Evaluierung übernommen, wobei Interviews mit über 30 Personen, u. a. mit Teilnehmenden, Fachexpert:innen, Koordinator:innen und Vertreter:innen aus Betrieben, geführt wurden. Aussagen aus Interviews wie „Ich hatte das Gefühl, zu dumm zu sein (…)“ oder „sich selbst total unterschätzen“ zeugen immer wieder von Unsicherheit und mangelndem Selbstbewusstsein. Immer wieder verheimlichen Teilnehmende ihre Weiterbildung gegenüber dem Arbeitgeber, da sie befürchten, sich zu blamieren, wenn sie es dann doch nicht schaffen. Sich selbst ein- und wertzuschätzen haben viele Teilnehmenden – insbesondere Frauen – im Laufe ihres (Berufs-)Lebens verlernt.

Während einige Interessierte auf Eigeninitiative zur Beratung kommen und den Lehrabschluss anstreben, kommen andere durch betrieblich initiierte Durchgänge zu DKW. Letztere DKW-Gruppen setzen sich mehrheitlich, wenn auch nicht ausschließlich, aus Teilnehmenden eines Betriebs zusammen.

Da es sich um eine zeitlich verkürzte Form des Lehrabschlusses handelt, wird ein enormer Lernaufwand innerhalb kürzester Zeit abverlangt. „Den inneren Schweinehund überwinden“, „Wir haben wirklich nur gebüffelt“ oder „Schenken tun sie dir nichts“, sind nur einige Aussagen von geführten Interviews.

Erwachsenengerechter Zugang

Vonseiten der Trainer:innen und Prüfer:innen sind ein erwachsenengerechter Zugang, sprachsensible Vorgangsweisen und teilnehmendenorientierte Herangehensweisen notwendig. Neben dem gezielt stärkenorientierten Nachfragen und dem Geben von Rückmeldungen sind emotionaler Zuspruch und Verständnis für die Herausforderungen der Teilnehmenden zentral. Was unter Umständen als fürsorgliches Handeln verstanden werden kann, wird von den Teilnehmenden etwas anders gedeutet: sie fühlen sich ernst genommen.

Koordination, Motivation und Begleitung

Eine zentrale Rolle im Projekt kommt den Projektkoordinator:innen (in Oberösterreich den Mitarbeiter:innen des FAV OÖ) zu. Als Dreh- und Angelpunkt fungieren sie als operatives Management, fördern die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, sorgen für eine zeitnahe und umfassende Informationsweitergabe, leisten wichtige Sensibilisierungsarbeit nach außen und schaffen den täglichen Rahmen für Trainer:innen und Teilnehmer:innen. Mit Interview-Aussagen wie „Es wird dir so viel Angst genommen“, „Sie haben sich Zeit für mich genommen“ und „Die nehmen das ernst“ wird deutlich, dass hier neben organisatorischer Arbeit, auch viel Motivations- und Begleitarbeit geleistet wird und werden muss.

Mitarbeiter:innen-Bindung und Sicherung von Fachkräftebedarf

Während manche Arbeitgeber:innen Angst haben, ihre Arbeitskräfte nach dem Lehrabschluss zu verlieren, sehen es andere teilnehmende Betriebe als geeignete Maßnahme zur Stärkung der Personalbindung und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Allein die Tatsache, dass manche Betriebe nicht nur einzelne Beschäftigte schicken, sondern eigene Durchgänge initiieren, hat eine enorme förderliche Wirkung auf Motivation und Akzeptanz. Genauso gut kann es eine hinderliche Stimmung erzeugen, wenn vonseiten des Arbeitsgebers keine Bereitschaft zur Unterstützung besteht. Fallweise wurden Schichtdienste für die Teilnahme am Kurs verschoben, Lernzeiten im Betrieb direkt an den Maschinen zur Verfügung gestellt, der kurze Wechsel in eine andere Abteilung/Schicht ermöglicht, um noch fehlende Kompetenzen zu lernen – oder Produktionsleiter:innen nehmen sich nach Arbeitsende noch Zeit für Fragen. Gerade aber bei individuellen Durchgängen machen Teilnehmende oft deutlich andere Erfahrungen. Der Unterstützung und Offenheit der Betriebe kommt daher eine wichtige Rolle zu.

Gruppenbasiertes Setting als besondere Stärke

Das Spezielle am Validierungsmodell DKW ist die Erfassung der Kompetenzen in gruppenbasierten Workshops, oft auch in Gruppen von Teilnehmenden aus einem Betrieb. Die Teilnehmer:innen kommen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, das gegenseitige Helfen und Herzeigen der eigenen Kenntnisse in der Lerngruppe wird möglich. Aussagen aus der Studie wie „Du hast einfach zusammengeholfen“, „Hey, ich zeig es euch, ich kann das“ und „Der hilft dem und der hilft dem“ machen die Stärke des Gruppensettings deutlich. Andere unterstützen zu können, fördert gleichzeitig auch den eigenen Lernprozess und man erfährt dabei die eigene Selbstwirksamkeit. Klar scheint zu sein: „Einen obireißen, der es nicht so gut kann (…), darf ich nicht tun“. Gegenseitiges Lernen gelingt dann am besten, wenn die Niveaus in der Gruppe gleichmäßig verteilt sind.

Das Gemeinsame – der fehlende Lehrabschluss, die Unsicherheiten – verbindet und schafft Zugehörigkeit: „Und dann sitzen da viele, die genauso sind wie du, super Menschen, und haben halt auch dieses kleine Hakerl nicht.“ Bei Durchgängen, die von Betrieben initiiert werden, lässt sich Ähnliches feststellen: „Als wir im Kurs waren, hat uns das auch als Team richtig zusammengeschweißt.“

Die österreichische Erwachsenenbildung im Fokus

Knapp über 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren verfügen höchstens über einen Pflichtschulabschluss. Die Arbeitslosenquote innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe ist in den letzten Jahren auf 12 Prozent gestiegen. 28 Prozent der Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss sind in Österreich darüber hinaus armutsgefährdet. Laut Statistik Austria kann der Erwerb eines Lehrabschlusses dabei enorme Abhilfe schaffen.

Während 32 Prozent der Personen mit akademischem Abschluss in den vier Wochen vor der Befragung eine Aus- oder Weiterbildung besucht haben, lag der Wert bei Personen mit Pflichtschulabschluss bei nur 6 Prozent. Bei Frauen ist die Differenz noch ausgeprägter. Akademikerinnen weisen mit 34 Prozent eine mehr als sechsmal so hohe Aus- und Weiterbildungsbeteiligung auf als Frauen mit Pflichtschulabschluss (5,5 Prozent).

In Österreich stecken Anerkennung und Validierung von informell und non-formal erworbenen Kompetenzen noch immer in den Kinderschuhen. Sie sollten endlich in der Praxis mit Leben erfüllt werden. Bundesweite, transparente Anerkennungsverfahren und -strukturen von im Berufsleben oder wo auch immer erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten können ein wesentlicher Beitrag für mehr Durchlässigkeit und Fairness im Bildungssystem sein. DKW zeigt, dass auf diesem Weg auch die Selbstbilder der Teilnehmenden gestärkt werden und (Lern-)Motivation wächst. Qualität ist dabei eines der zentralen Themen (Philipp Assinger im Open-Access-„Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen“).

Handlungswege

Gesellschaftliches Bekenntnis zur Erwachsenenbildung

Neben den laufenden prozessbedingten internen Optimierungen (Christian Eichbauer schon 2016) braucht es auch ein gesamtgesellschaftliches Bekenntnis für eine stärkere Erwachsenenbildung – nicht nur, aber auch besonders in Zeiten eines Fachkräftemangels. Im aktuellen Regierungsprogramm 2025–2029 werden etwa im Kapitel Erwachsenenbildung eine LLL-Strategie / Weiterbildungsstrategie und die Validierung von Zertifizierungen in der Fort- und Weiterbildung, im Kapitel Wirtschaft und Infrastruktur beispielsweise die Anerkennung in der beruflichen Bildung angeführt. Eine generelle Analyse des heimischen Bildungssystems und Handlungsanleitungen finden sich etwa im AK-Bildungsmonitor und hier.

Nationale Weiterbildungsstrategie und mehr

Erwachsenenbildung muss endlich als wichtige Säule im Bildungssystem etabliert werden, auf langfristig gesicherte Finanzierung bauen können und zeitgemäße, stabile gesetzliche Grundlagen erhalten. Es braucht eine nationale Weiterbildungsstrategie, transparente Förderstrukturen und die Schließung bestehender Förderlücken, ausreichend Unterstützung vonseiten der Arbeitgeber:innen, kostenfreies Nachholen von Lehrabschlüssen analog der Bund-Länder-Initiative Level-Up (vormals „Initiative Erwachsenenbildung“) für Basisbildung und zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses und eine kostenlose, transparente und qualitätsgesicherte Kompetenzfeststellung und -anerkennung. Erforderlich ist auch ein neues, existenzsicherndes Qualifizierungsgeld mit Rechtsanspruch für berufliche Neu- und Umorientierung. Die EU sieht vor, dass das grundlegende Recht auf Weiterbildung unabhängig vom Arbeitgeber, vom beruflichen Status oder der finanziellen Mittel des/der Einzelnen gelingen soll.

Betriebsrät:innen und Personalverantwortliche als Multiplikator:innen

Das Erfolgsprojekt DKW muss weiter an Bekanntheit gewinnen, insbesondere bei handelnden Akteur:innen wie Betriebsrät:innen und Personalverantwortlichen, um durch aktives Informieren und Beraten mehr Akzeptanz und Interesse zu schaffen. Gerade Betriebsrät:innen, in ihrer Funktion zwar nicht für Aus- und Weiterbildung zuständig, können als Multiplikator:innen fungieren, Informationen bereitstellen und Kolleg:innen ermutigen und bestärken.