Der Gleichheitsgrundsatz ist ein wesentlicher Pfeiler des Steuerrechts. Demnach ist Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Bei der Einkommensteuer gilt zudem, dass nicht die Bruttoeinnahmen, sondern die Einkünfte – das ist jener Betrag, der nach Abzug der beruflichen Ausgaben verbleibt – zu versteuern sind. Für die Ermittlung der Einkünfte gibt es zahlreiche Einkommens- und Ausgabenpauschalierungen, die großteils als Begünstigung anzusehen sind. Hierbei besteht ein Ungleichgewicht zugunsten Selbstständiger, weshalb die Zulässigkeit der derzeitigen Pauschalierungen anzuzweifeln ist.

Pauschalierungen für Arbeitnehmer:innen

Hier sind Pauschalierungen eher wenig verbreitet. Zudem gab es abgesehen von der Einführung des Telearbeitspauschales und der regelmäßigen Erhöhung des Verkehrsabsetzbetrages seit vielen Jahren keine Erhöhungen. Lediglich der Pendlereuro wird ab 2026 erhöht. Die relevantesten Pauschalierungen im Arbeitnehmer:innen-Bereich sind:

- Werbungskostenpauschale: Alle Arbeitnehmer:innen haben Anspruch auf ein Werbungskostenpauschale von 132 Euro jährlich.

- Telearbeitspauschale: Arbeitnehmer:innen, die außerhalb des Arbeitgeber:innen-Betriebs tätig werden, erhalten bis zu 300 Euro jährlich als Freibetrag. Damit werden Kosten für digitale Arbeitsmittel und anteilige Kosten des häuslichen Arbeitsplatzes abgegolten.

- Steuerbegünstigung für Sonstige Bezüge gem § 67 Abs 1 EStG: Hierbei handelt es sich nicht um eine Ausgabenpauschale, sondern um eine pauschale Steuerbegünstigung. Sonstige Bezüge, insbesondere der Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremuneration, werden im Ausmaß von zwei durchschnittlichen Monatsbezügen mit 6 Prozent versteuert und unterliegen somit nicht der Progression.

- Verkehrsabsetzbetrag: Bei allen Arbeitnehmer:innen wird ein Verkehrsabsetzbetrag von 487 Euro (Wert 2025) jährlich zur Abgeltung der Kosten für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte berücksichtigt.

- Pendlerpauschale und Pendlereuro: Diese stehen unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich zum Verkehrsabsetzbetrag zu und dienen ebenfalls der pauschalen Berücksichtigung von Fahrtkosten.

Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz sind jedenfalls mit dem Verkehrsabsetzbetrag und einem allfälligen Pendlerpauschale sowie Pendlereuro abgegolten. Arbeitnehmer:innen haben keine Möglichkeit für diese Fahrten tatsächliche Kosten, z. B. in Form des Kilometergeldes, Einzelfahrscheine oder teilweiser Ansatz der Jahreskarte des öffentlichen Verkehrsmittels, geltend zu machen.

Pauschalierungen für Selbstständige

Selbstständige und Gewerbetreibende haben bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns zahlreiche Pauschalierungsmöglichkeiten, welche zum Teil in den letzten Jahren signifikant erhöht wurden. Manche sind von der Ausübung einer bestimmten Tätigkeit abhängig, wobei hier ausschließlich der Bereich der branchenübergreifenden Betriebsausgaben betrachtet wird, um einen möglichst breiten Anwendungsbereich abzubilden.

- Arbeitsplatzpauschale: Das Arbeitsplatzpauschale dient als Äquivalent zum Telearbeitspauschale für Arbeitnehmer:innen. Für Selbstständige beträgt es bis zu 1.200 Euro jährlich.

- Kleinunternehmer:innenpauschale: Bei Umsätzen von bis zu 55.000 Euro jährlich können pauschal 45 Prozent – bzw. bei Dienstleistungsbetrieben 20 Prozent – des Umsatzes als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Zusätzlich können Sozialversicherungsbeiträge, 50 Prozent der Kosten der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte der öffentlichen Verkehrsmittel und das Arbeitsplatzpauschale geltend gemacht werden. Bis 2024 war das Kleinunternehmer:innenpauschale nur für Umsätze von bis zu 40.000 Euro möglich. Hier kam es somit zu einer signifikanten Ausweitung.

- Basispauschalierung: Diese steht alternativ zum Kleinunternehmer:innenpauschale zu. Bis 2024 betrug dieses 12 Prozent bzw. bei bestimmten Tätigkeiten (z. B. Vortragende) 6 Prozent der Umsätze und galt, sofern der Vorjahresumsatz nicht höher als 220.000 Euro war. Ab 2025 kommt es zu einer schrittweisen Anhebung. Im Endausbau 2026 beträgt es 15 Prozent bzw. 6 Prozent und gilt bis zu Umsätzen von 420.000 Euro jährlich.

- Gewinnfreibetrag: Dieser gebührt zusätzlich zu den Ausgabenpauschalen. Bis 2021 betrug er 13 Prozent bis zu Gewinnen von maximal 30.000 Euro. Danach kam es zu mehreren Anhebungen, inzwischen beträgt der Grundfreibetrag 15 Prozent für Gewinne bis zu 33.000 Euro. Für übersteigende Gewinne steht der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag von maximal 13 Prozent zu.

Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz von Selbstständigen werden nicht pauschaliert, sondern sind in tatsächlicher Höhe absetzbar. Bei Besitz einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte der öffentlichen Verkehrsmittel können pauschal 50 Prozent der Ticketkosten ohne Nachweis der betrieblichen Fahrten abgesetzt werden.

Grenzen von Pauschalierungen und der Differenzierung von Einkunftsarten

Pauschalierungen sollen sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung den administrativen Aufwand reduzieren. Allerdings sind verfassungsrechtliche Schranken zu beachten. In der letzten zur Einkommenspauschalierung für Gastwirt:innen ergangenen VfGH-Entscheidung ist erneut zum Ausdruck gebracht worden, dass eine Pauschalierung verfassungsrechtlich nur zulässig ist, wenn gewährleistet wird, dass nur einigermaßen gleichartig gelagerte Fälle davon betroffen sind und zudem die wahren wirtschaftlichen Verhältnisse im Durchschnitt abgebildet werden. Unzulässig ist eine Pauschalierung folglich dann, wenn sie eine Begünstigung darstellt oder nicht vergleichbare Sachverhalte gleichermaßen umfasst.

Problematisch ist es, dass Pauschalierungen oft Begünstigungen darstellen und nicht nur ein Mittel zur administrativen Vereinfachung. Selbstständige mit hohen tatsächlichen Betriebsausgaben werden kaum von der Möglichkeit der Pauschalierung Gebrauch machen, wohingegen diese bei geringen Betriebsausgaben interessant ist, da die Pauschalierung hier eine Steuerbegünstigung darstellt. Somit ist zu klären, ob es zulässig ist, Arbeitnehmer:innen von den großzügigen Pauschalierungsmöglichkeiten auszuschließen.

Nach ständiger Rechtsprechung des VfGH (ua VfSlg 8.487/1979) ist eine unterschiedliche steuerliche Behandlung von selbstständigen und nichtselbstständigen Einkünften zulässig, da sich die Tätigkeiten unterscheiden. Allerdings muss die Differenzierung von der tatsächlichen Unterschiedlichkeit der Tätigkeit ableitbar sein. Das kann auch dann der Fall sein, wenn eine Begünstigung ein Ausgleich dafür ist, dass bestimmte Steuerbegünstigungen bei anderen Einkunftsarten nicht anwendbar sind (vgl. VfSlg 10.155/1984; VfSlg 16.196/2001). Es wird hierbei von einer sozialen Symmetrie der Begünstigungen ausgegangen. In der Durchschnittsbetrachtung werden Begünstigungen für eine Einkunftsart durch Begünstigungen in der anderen Einkunftsart ausgeglichen. So wurde wiederholt festgestellt, dass die Steuerbegünstigung des § 67 Abs 1 EStG für Sonstige Bezüge ausschließlich für Arbeitnehmer:innen verfassungskonform ist, da Selbstständige andere Begünstigungen haben, vor allem in Form von größeren Dispositionsmöglichkeiten und einem weitreichenderen Betriebsausgabenabzug.

Problematik der großzügigen Pauschalierungen von Selbstständigen

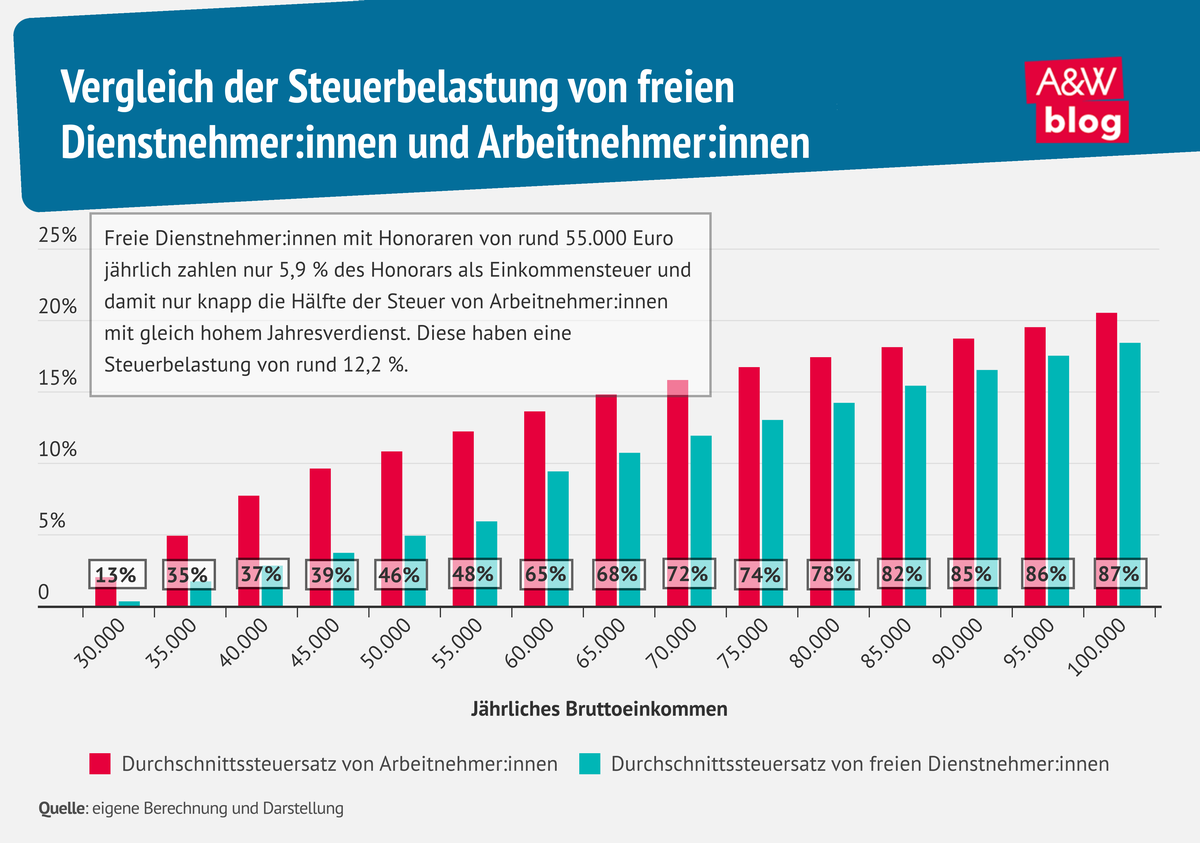

Die Problematik soll anhand eines Beispiels dargestellt werden, indem die steuerliche Behandlung von Arbeitnehmer:innen im Vergleich zu freien Dienstnehmer:innen beschrieben wird. Freie Dienstnehmer:innen erbringen ihre Leistung überwiegend persönlich und verwenden im Wesentlichen keine eigenen Betriebsmittel, doch besteht eine geringere persönliche Abhängigkeit zu den Auftraggeber:innen und es fehlt die organisatorische Eingliederung im Betrieb. Daher werden freie Dienstnehmer:innen steuerrechtlich als Selbstständige angesehen. Aufgrund der Ähnlichkeit der Ausgabenstruktur von Arbeitnehmer:innen und freien Dienstnehmer:innen ist hier jedoch ein repräsentativer Vergleich möglich.

Es werden zwei Erwerbstätige betrachtet, die Umsätze bzw. Bruttobezüge von 55.000 Euro jährlich haben. Das entspricht etwa dem Medianeinkommen von ganzjährig vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer:innen. Diese zwei Personen haben einen kurzen Arbeitsweg und nutzen dafür das privat gekaufte österreichweite Klimaticket. Zudem arbeiten sie auch regelmäßig von zu Hause.

Für den bzw. die Arbeitnehmer:in beträgt die jährliche Steuer unter Berücksichtigung der Sozialversicherungsbeiträge, des Werbungskosten- und Telearbeitspauschales, des Verkehrsabsetzbetrags und der Begünstigung der Sonderzahlungen insgesamt 6.740 Euro. Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 12,2 Prozent. Der oder die freie Dienstnehmer:in, der bzw. die Sozialversicherungsbeiträge, das 20-prozentige Kleinunternehmer:innenpauschale, das Arbeitsplatzpauschale und 50 Prozent des Klimatickets abschreiben kann, zahlt nur rund 3.270 Euro jährlich an Einkommensteuer. Damit beträgt hier der Durchschnittssteuersatz nur 5,9 Prozent.

Je geringer die Bruttobezüge sind, desto höher ist der Steuervorteil. So beträgt die Steuer von freien Dienstnehmer:innen bei jährlichen Umsätzen von 30.000 Euro nur 13 Prozent von vergleichbaren Arbeitnehmer:innen. Der Vorteil nimmt mit steigendem Einkommen ab, da die Begünstigung der Sonderzahlungen bei Arbeitnehmer:innen immer stärker ins Gewicht fällt, wohingegen die Begrenzungen der Pauschalierungen schlagend werden. Doch selbst bei einem Bruttojahresbezug von 100.000 Euro entspricht die Steuerbelastung von freien Dienstnehmer:innen nur knapp 90 Prozent jener von Arbeitnehmer:innen.

Die Frage ist, ob eine derart große Differenz der Steuerbelastung noch den verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht, denn es kann hier kaum mehr von einer sozialen Symmetrie gesprochen werden. Insbesondere wird die Steuerbegünstigung von Arbeitnehmer:innen für Sonstige Bezüge als Ausgleich für die großzügigere Berücksichtigung von Betriebsausgaben angesehen, umgekehrt dient der Gewinnfreibetrag als Ausgleich für die Steuerbegünstigung der Sonstigen Bezüge. Folglich haben Selbstständige nun diese Begünstigung zusätzlich zu den großzügigeren Abschreibmöglichkeiten.

Auch ist zu bezweifeln, dass Betriebsausgabenpauschalen, welche allen Selbstständigen und Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen, den Durchschnitt abbilden, da sich insbesondere die Ausgabenstruktur von verschiedenen Selbstständigen, z. B. freie Dienstnehmer:innen im Vergleich zu Gewerbetreibenden mit Betriebsstätte, erheblich unterscheiden. Somit werden verschiedene Gruppen, die sich inhaltlich unterscheiden, gleich behandelt.

Fazit

Pauschalierungen haben ihre Berechtigung zur Reduktion des Verwaltungsaufwandes dann, wenn sie den wahren wirtschaftlichen Gehalt im Durchschnitt abbilden und ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandeln. Allerdings werden Betriebsausgabenpauschalen in der Regel dann in Anspruch genommen, wenn keine oder nur geringe Betriebsausgaben vorliegen. Insofern sind solche Pauschalierungen als Begünstigung zu sehen. Stehen Steuerbegünstigungen nur Bezieher:innen bestimmter Einkünfte zu, muss es eine ausgleichende Begünstigung für andere Einkunftsarten geben, um dem Gleichheitsgrundsatz zu entsprechen. Allerdings ist dies in der derzeitigen Form kaum mehr gegeben, weshalb die Verfassungskonformität durchaus in Zweifel zu ziehen ist.