Ob Pflege, Soziale Arbeit oder Kinder- und Jugendhilfe – die Arbeitnehmer:innen in der Sozialwirtschaft erbringen unverzichtbare Leistungen für den sozialen Zusammenhalt in Österreich. Eine große Befragung unter den Beschäftigten in der Branche zeigt, dass die meisten ihren Job gern machen, aber sehr viele mit Rahmenbedingungen konfrontiert sind, die ihnen die Arbeit schwer machen. Die Probleme reichen von Löhnen, die kaum zum Leben ausreichen, bis zu Wünschen nach Änderungen der Arbeitszeit, die auf Hindernisse stoßen. Die Ergebnisse zeigen, was sich ändern muss. Die Bedürfnisse der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft sollten in den Verhandlungen um den neuen Kollektivvertrag ernst genommen werden.

Zentrale Rolle der Sozialwirtschaft für den sozialen Zusammenhalt

„Es sind so viele Tätigkeiten zu erledigen, das ist in der normalen Arbeitszeit bei voller Besetzung schon nicht möglich. Es gehört ein anderer Personalschlüssel her.“ So lautet eine der vielen Rückmeldungen auf eine große Befragung unter Arbeitnehmer:innen in Österreichs Sozialwirtschaft, die letztes Jahr vom Sozialforschungsinstitut IFES durchgeführt wurde. Sie steht wohl stellvertretend für die hohe Arbeitsbelastung, die viele in der Branche spüren – von Sozialarbeiter:innen und Beschäftigten in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen bis hin zu Pfleger:innen und Arbeitnehmer:innen in der Jugendarbeit.

Die Leistungen, die die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft Tag für Tag erbringen, spielen eine essenzielle Rolle für Österreichs Sozialstaat – und den sozialen Zusammenhalt im Land. In den nächsten Jahrzehnten werden gerade in diesen Bereichen sehr viele zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht werden. Gründe genug, um näher zu beleuchten, wie zufrieden die Beschäftigten mit ihren Arbeitsbedingungen sind. Wertvolle Antworten darauf gibt die oben erwähnte Befragung zur Arbeitszeit und den Arbeitszeitwünschen von Arbeitnehmer:innen in der Sozialwirtschaft. Eine Analyse ihrer Ergebnisse ist gerade jetzt besonders wichtig: Am 21. Oktober startet die erste Verhandlungsrunde zum neuen Kollektivvertrag für die Sozialwirtschaft. Die Weckrufe der Studie müssen in den Verhandlungen ernst genommen werden.

Für mehr als die Hälfte reicht ihr Einkommen nicht oder gerade einmal aus

In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Gewerkschaft GPA, der Dienstleistungsgewerkschaft vida und dem Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). 13.583 Personen nahmen im Juni 2024 online an der Befragung teil. Ihre Auswahl ergab sich zufällig, etwa über das Weiterleiten des Links zur Befragung unter Beschäftigten. 76 % der Befragungsteilnehmer:innen sind Frauen. 71 % der Befragten haben direkten Klient:innenkontakt, 14 % sind Leitungskräfte, 13 % arbeiten in der Verwaltung und 2 % sind in den Bereichen Küche, Reinigung und Haustechnik beschäftigt. Besonders große Anteile unter den Teilnehmer:innen machen Beschäftigte aus der (teil)stationären Pflege und Betreuung (24 %), der Betreuung von Menschen mit Behinderungen, einschließlich des psychosozialen Bereichs (22 %) und der mobilen Pflege und Betreuung (18 %) aus. (Die Daten in diesem Artikel stammen zum Teil aus dem veröffentlichten allgemeinen Befragungsbericht, zum Teil aus dem nicht online abrufbaren Bericht über die Ergebnisse allein der Befragten mit direktem Klient:innenkontakt.)

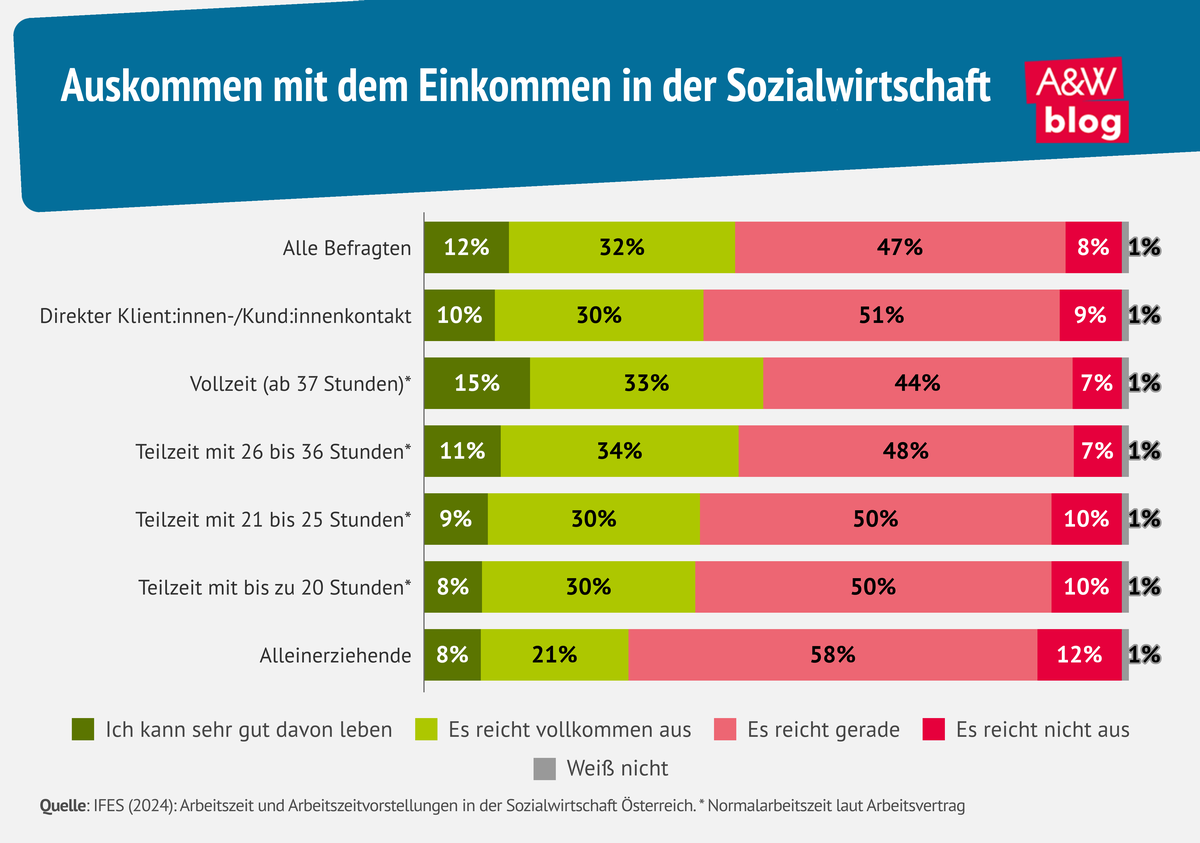

Ein besonders deutliches Ergebnis der Befragung: Die Entlohnung reicht für sehr viele nicht oder nur kaum aus. Auf die Frage, ob ihr Einkommen ungefähr ihren Bedürfnissen entspricht, gab mehr als die Hälfte an, dass es nicht (8 %) oder gerade (47 %) ausreiche. Innerhalb der Gruppe der Arbeitnehmer:innen mit direktem Klient:innen- oder Kund:innenkontakt trifft es auf 60 % zu, dass ihr Einkommen nicht oder gerade ausreicht, bei den Alleinerziehenden sind es sogar 70 %. Ein starker Weckruf ist auch, dass sogar unter den Beschäftigten in Vollzeit (in der Studie als 37 Wochenstunden oder mehr definiert) für mehr als die Hälfte ihr Einkommen gar nicht (7 %) oder nur kaum (44 %) ausreicht.

Ein Großteil arbeitet mehr als vertraglich vereinbart – und möchte weniger Stunden arbeiten

Was sind der Befragung zufolge wesentliche Gründe dafür, warum Beschäftigte in der Sozialwirtschaft in Voll- oder in Teilzeit arbeiten? Bei den Vollzeitbeschäftigten gaben 76 % finanzielle Gründe an, für 56 % stellt eine höhere Pension einen Grund dar – hier konnten die Befragten mehrere Gründe angeben. Bei den weiblichen Teilzeitbeschäftigten (sie machen den größten Teil der Teilzeitkräfte aus) geben 43 % als Grund für Teilzeit an, dass die Arbeitsbelastung bei Vollzeit zu hoch wäre, und für 38 % stellt die Betreuung von Kindern einen Grund dar.

Doch ob Voll- oder Teilzeit, für viele gilt: Zwischen den vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden und dem Arbeitsausmaß in der Realität besteht ein erheblicher Unterschied. Von den Befragten, die beide Stundenausmaße angegeben haben, arbeiten 60 % durchschnittlich mehr Stunden als im Arbeitsvertrag als Normalarbeitszeit vorgesehen ist. Für 50 % der Beschäftigten mit direktem Klient:innenkontakt, die durchschnittlich mehr als ihre vertragliche Normalarbeitszeit arbeiten, ist Personalmangel im Betrieb ein Grund dafür. Für 49 % ist die Vertretung von Kolleg:innen ein Grund für Mehr- oder Überstunden und für 37 % ein hohes Arbeitspensum – auch hier konnten mehrere Gründe angegeben werden.

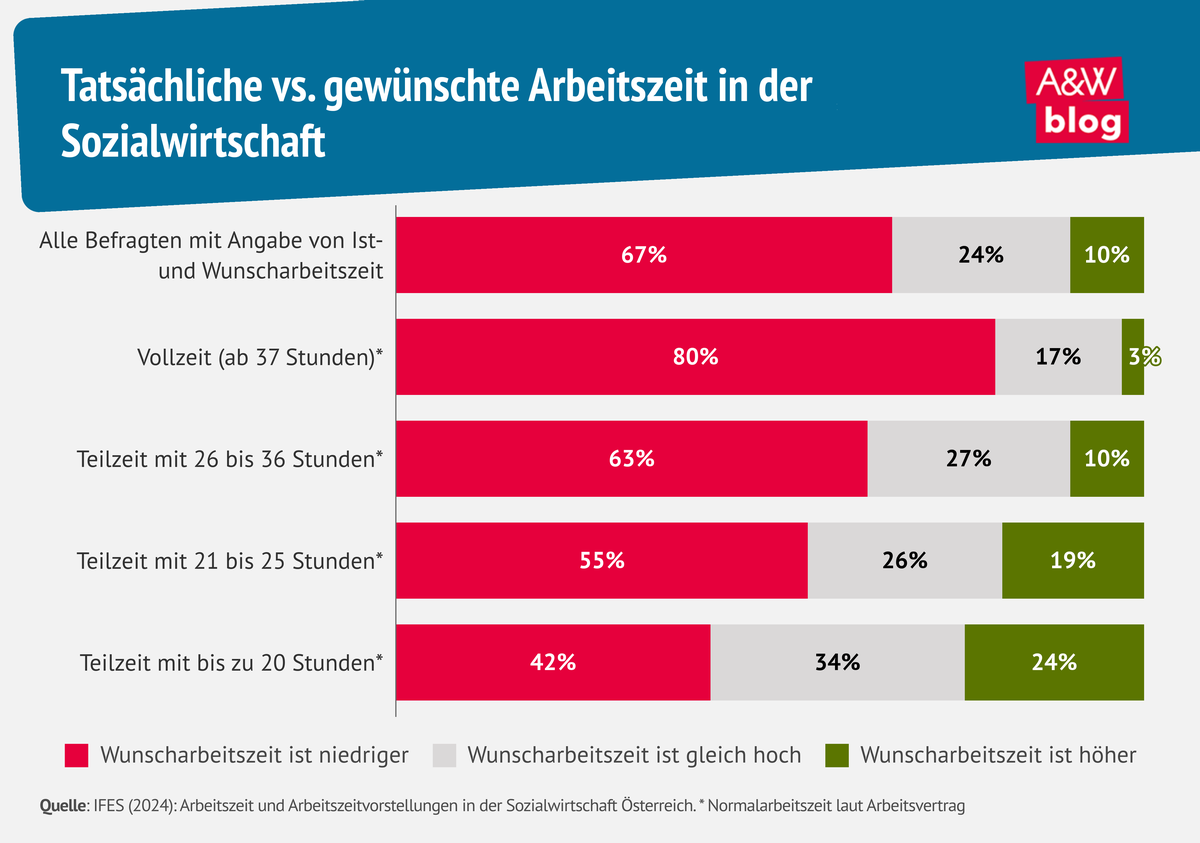

Eine weitere Diskrepanz zeigt sich zwischen der Arbeitszeit, die Arbeitnehmer:innen durchschnittlich leisten, und jener, die sie sich wünschen. Von den Befragten, die zu beiden Werten Angaben gemacht haben, möchten 67 % weniger Arbeitsstunden haben als die Stunden, die bei ihnen in einer durchschnittlichen Arbeitswoche anfallen. Unter den betreffenden Vollzeitbeschäftigten sind es sogar 80 %, die weniger arbeiten möchten. Wohlgemerkt: In der Studie wurde der Wunsch nach Veränderung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Stundenentgelt abgefragt. Das heißt: Würde der Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich abgefragt, würde das Votum für eine Arbeitszeitentlastung gewiss noch deutlich höher ausfallen.

Tatsächliche Arbeitszeit weicht bei vielen vom gewünschten Stundenausmaß ab

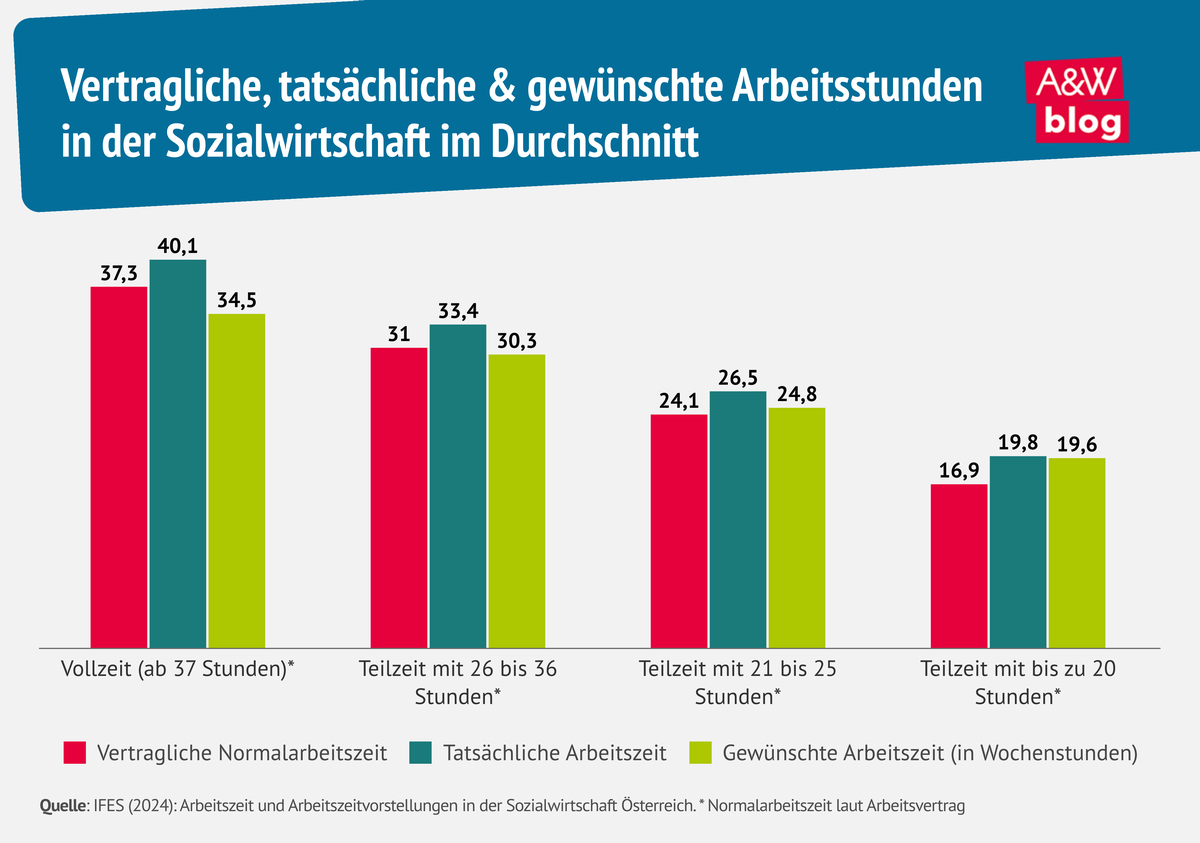

Eine Gegenüberstellung der durchschnittlichen Stundenwerte bei den vertraglichen, den tatsächlichen und den gewünschten Arbeitszeiten zeigt: Sehr viele Arbeitnehmer:innen in der Sozialwirtschaft leisten in der Realität regelmäßig mehr Stunden als ihre vertragliche Normalarbeitszeit und würden sich wünschen, dass die Rahmenbedingungen es ermöglichen, ihr vertragliches Stundenausmaß einhalten zu können. Bei den Vollzeitbeschäftigten in der Sozialwirtschaft liegt die vertragliche Normalarbeitszeit unter den Befragten im Durchschnitt bei 37,3 Wochenstunden. Ihre durchschnittlich tatsächlich geleistete Arbeitszeit (inkl. Überstunden) liegt deutlich höher, nämlich bei im Schnitt 40,1 Stunden. Die durchschnittlich gewünschte Arbeitszeit von 34,5 Stunden spiegelt wohl die hohe Arbeitsbelastung der Arbeitnehmer:innen wider.

Bei den Teilzeitbeschäftigten lohnt sich ein Blick auf die unterschiedlichen Gruppen. Die Teilzeitbeschäftigten mit 26 bis 36 Wochenstunden laut Normalarbeitszeit haben im Durchschnitt eine vertraglich vorgesehene Arbeitszeit (ohne Mehrstunden) von 31 Stunden, ihre tatsächlich geleistete Arbeitszeit liegt bei 33,4 Stunden und die gewünschte Arbeitszeit liegt im Schnitt mit 30,3 Stunden immer noch etwas unter der vertraglich vorgesehenen. Auch die Teilzeitbeschäftigten mit 21 bis 25 Wochenstunden Normalarbeitszeit arbeiten – mit durchschnittlich 26,5 Stunden – tatsächlich mehr als ihre vertragliche Normalarbeitszeit von im Schnitt 24,1 Stunden. Ihr gewünschtes Stundenausmaß bei gleichbleibendem Stundenlohn liegt nahe, aber etwas über der vertraglichen Arbeitszeit (im Schnitt 24,8 Stunden). Anders ist die Situation bei jenen mit geringer Teilzeitbeschäftigung von bis 20 Stunden laut Vertrag: Sie arbeiten mit durchschnittlich 19,8 Stunden inkl. Mehrstunden mehr als ihre Normalarbeitszeit von im Schnitt 16,9 Stunden. Bei dieser Gruppe entspricht dies aber weitgehend dem Wunsch vieler, da die gewünschte Arbeitszeit bei durchschnittlich 19,6 Stunden liegt.

Sehr viele wollen also die tatsächliche Arbeitszeit an ihre eigentliche Normalarbeitszeit annähern – ein hohes Arbeitsausmaß macht dies aber oft kaum möglich. Und: Viele wollen auch ein anderes Stundenausmaß als in ihrem Vertrag vorgesehen. Unter den Befragten mit Wunsch nach weniger Arbeitszeit als vertraglich vereinbart, stehen für 68 % finanzielle Gründe diesem Wunsch im Weg. Bei jenen mit Wunsch nach mehr Arbeitszeit als vertraglich vereinbart geben 56 % an, dass ihr Arbeitgeber ihnen keinen Vertrag mit mehr Arbeitsstunden anbiete.

Wochenend- und Nachtdienste sowie kurzfristiges Einspringen ist bei vielen Alltag

Die Studie zeigt auch, dass der Alltag sehr vieler Beschäftigter in der Sozialwirtschaft aus Dienstarten mit hohen Flexibilitätsanforderungen besteht. Unter den Arbeitnehmer:innen mit direktem Klient:innenkontakt kommt Arbeit am Wochenende oder Feiertag für 40 % mehrmals pro Monat vor, kurzfristiges Einspringen für 33 % und Arbeitsbereitschaft (am Arbeitsort) für 27 %. 26 % arbeiten mehrmals pro Monat in der Nacht (ab 20 Uhr) und 22 % arbeiten mehrmals pro Monat in Schichtarbeit, Turnus- oder „Radldiensten“.

Insgesamt zeigt sich: 18 % der Befragten sind mit ihren Arbeitszeiten weniger oder gar nicht zufrieden. Bei den Arbeitnehmer:innen mit direktem Klient:innenkontakt liegt dieser Wert mit 21 % höher und bei den Vollzeitbeschäftigten mit direktem Klient:innenkontakt sind es sogar ein Viertel, die weniger oder gar nicht mit ihren Arbeitszeiten zufrieden sind.

Vor dem Hintergrund starker Belastungen mag es auf den ersten Blick verwundern, dass die Zufriedenheit mit dem Beruf insgesamt hoch ausfällt – 89 % der Befragten sind mit ihrem Beruf sehr oder eher zufrieden. Doch dies kann keinesfalls als Auftrag interpretiert werden, die Probleme bei den Rahmenbedingungen für die Beschäftigten kleinzureden. Schließlich hat die allgemeine Zufriedenheit mit dem eigenen Beruf mit sehr vielen Faktoren zu tun, zu denen auch die Bedeutung zählt, die man der eigenen Arbeit beimisst. Darauf deutet, dass für 96 % der Befragten eine sinnstiftende Tätigkeit am Arbeitsplatz sehr oder eher wichtig ist.

Fazit: Weckrufe der Studie müssen zu Verbesserungen führen

Die Erhebung unter den Arbeitnehmer:innen in der Sozialwirtschaft zeigt zwar, dass der Großteil der Befragten mit ihrem Beruf insgesamt zufrieden ist. Dennoch stoßen viele auf hohen Arbeitsdruck und knapp bemessene Personalausstattung. Für viele weichen die gewünschten Arbeitsstunden deutlich von jenen ab, die sie regelmäßig erbringen (müssen). Das hohe Ausmaß an Dienstarten mit hohen Anforderungen an Flexibilität zeigt, dass den Beschäftigten bei der Herausforderung, Job und Privatleben miteinander zu vereinbaren, viel abverlangt wird. Zudem zeigt die Erhebung, dass die Einkommen für den Großteil der Beschäftigten nicht oder nur gerade einmal ausreichen – sogar für mehr als die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten.

Für die anlaufenden Verhandlungen um den neuen Kollektivvertrag zeigt dies, wie wichtig die Forderungen der Gewerkschaften nach deutlichen Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern, einschließlich der Zulagen, sind. Darüber hinaus muss es den Beschäftigten ermöglicht werden, ihre Arbeitszeiten besser an ihre Bedürfnisse anzupassen. Dazu würden ein Anspruch auf Aufstockung der vertraglichen Arbeitsstunden bei regelmäßig geleisteten Mehrstunden beitragen sowie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich.