Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) soll, als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), Beschäftigte stärken – besonders in stark belastenden Arbeitsfeldern wie dem Krankenhaus. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Eine Analyse oberösterreichischer Spitäler zeigt: Es mangelt nicht an Angeboten, wohl aber an echter Beteiligung und transparenter Kommunikation.

Einblicke in die BGF-Praxis oberösterreichischer Krankenhäuser

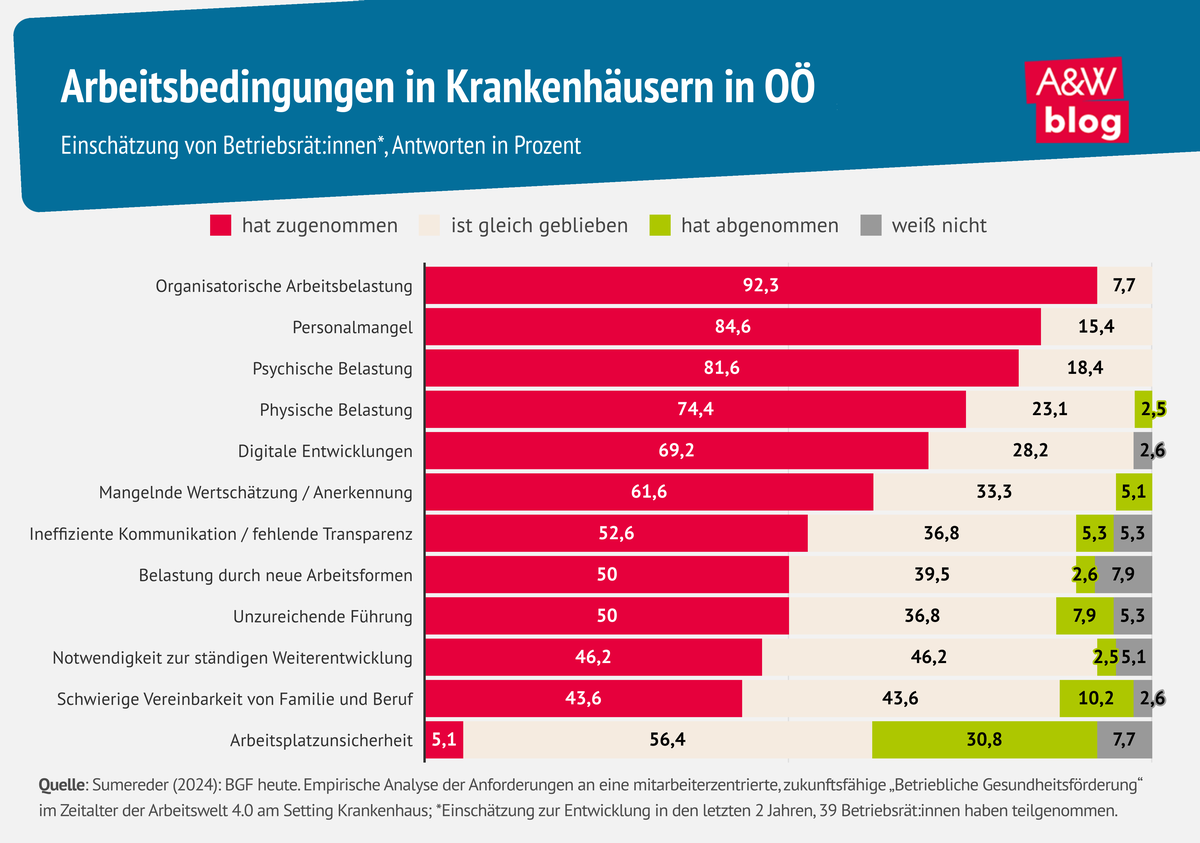

Krankenhäuser gehören zu den am meisten belastenden Arbeitsfeldern überhaupt: Schichtarbeit, hohe Verantwortung, Personalmangel und emotionale Belastungen sind Alltag. Betriebliche Gesundheitsförderung (kurz: BGF) versucht hier durch Konzepte und Programme, die Gesundheit, Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit verbessern sollen, gegenzusteuern. Doch wie gut gelingt das in der Praxis?

Im Rahmen eines von der Arbeiterkammer Oberösterreich ausgeschriebenen und geförderten Masterarbeitsthemas wurden mittels qualitativer Expert:inneninterviews sowie einer quantitativen Online-Befragung unter Betriebsrät:innen aus oberösterreichischen Krankenhäusern Erfahrungen, Herausforderungen und Ausblicke zur BGF in der oberösterreichischen Krankenhauslandschaft gesammelt. Die Ergebnisse unterstreichen den dringenden Handlungsbedarf, die BGF in den Krankenhäusern neu zu gestalten, um sowohl den aktuellen als auch zukünftigen Anforderungen der Mitarbeiter:innen gerecht zu werden.

Mitreden statt nur mitmachen lassen

Ob bei der Planung von Gesundheitsmaßnahmen oder bei deren Umsetzung – die Expert:innen berichten, dass Mitarbeiter:innen oft nur am Rande eingebunden sind. Viele erfahren erst spät oder gar nicht, welche Maßnahmen geplant sind oder warum gewisse Themen überhaupt behandelt werden.

„Es wird halt sozusagen für die Mitarbeiter:innen was gemacht, aber nicht gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen. (…) Das ist aber eines der wichtigsten Qualitätskriterien von betrieblicher Gesundheitsförderung, dass es partizipativ gestaltet ist“, so ein Experte. Dabei ist Partizipation nicht nur ein demokratisches Prinzip, sondern zentraler Erfolgsfaktor: Wer mitreden kann, ist motivierter. Wer selbst Einfluss nehmen darf, identifiziert sich stärker mit dem Projekt. BGF darf nicht als Top-down-Initiative „von oben“ verstanden werden, sondern muss im Dialog mit den Beschäftigten entwickelt werden.

Kommunikation: mehr als nur ein Infozettel

Auch bei der Kommunikation gibt es Handlungsbedarf. Viele Maßnahmen werden zwar angeboten – aber unzureichend beworben oder nur selektiv kommuniziert. Informationskanäle sind oft unklar oder ineffizient. Das führt dazu, dass Angebote nicht wahrgenommen oder nicht verstanden werden.

Gerade im stressigen Krankenhausalltag braucht es klare, kontinuierliche Kommunikation. „Transparenz und laufende Kommunikation. Warum machen wir etwas? Warum machen wir etwas nicht?“, so eine Expertin. Transparenz und Klarheit sind keine Kür, sondern Grundvoraussetzung für erfolgreiche Gesundheitsförderung.

BGF braucht Struktur – und gelebte Kultur

Neben der Beteiligung der Beschäftigten braucht wirksame Gesundheitsförderung auch passende Rahmenbedingungen. „Wenn rundherum vieles nicht pass, und dann streut man so ein liebes BGF-Projekt darüber, so wie bei einem verbrannten Kuchen die Schokoglasur, dann wird das nicht funktionieren“, kritisiert ein Interviewpartner. Denn selbst die besten Angebote verpuffen, wenn Zeit und Personal fehlen, um sie wahrzunehmen. Viele Beschäftigte berichten, dass sie zwar interessiert wären – aber im hektischen Klinikalltag schlicht keine Möglichkeit haben, teilzunehmen. Ohne ausreichende Ressourcen bleibt BGF ein gut gemeintes Zusatzangebot, das an der Realität vorbeigeht.

Zudem zeigt sich: Die Arbeitskultur im Haus entscheidet maßgeblich mit. Wo Führungskräfte Gesundheitsförderung ernst nehmen und vorleben, entstehen Räume für Mitgestaltung. In anderen Einrichtungen blockieren hierarchische Strukturen, starre Rollenbilder oder Unsicherheiten die nötige Offenheit.

Und nicht zuletzt braucht BGF mehr als Einzelprojekte mit Ablaufdatum. „Es werden ganz viele Angebote gesetzt, aber das sind oft Eintagsfliegen. Es braucht schon noch einiges, damit es nachhaltig ankommt“, beschreibt eine Teilnehmerin. Nachhaltige Gesundheitsförderung muss als Teil der Unternehmenskultur gedacht und verankert werden – strategisch, langfristig und quer durch alle Ebenen. Nur so kann BGF ihre Wirkung entfalten: als echter Beitrag zu Gesundheit und Zufriedenheit im Arbeitsalltag.

Fazit: BGF als gemeinsamer Prozess, nicht als PR-Maßnahme

Wer Gesundheitsförderung in Krankenhäusern wirklich stärken will, muss bei den Strukturen ansetzen – nicht nur bei den Einzelmaßnahmen. Das bedeutet:

- Beschäftigte aktiv beteiligen – bei Planung, Umsetzung und Evaluation.

- BGF sichtbar und verständlich kommunizieren – nicht nur über Aushänge, sondern auch über Führungskräfte, Teamsitzungen und digitale Kanäle.

- Zeit und Ressourcen bereitstellen – damit Gesundheit nicht zur Freizeitaufgabe wird.

- Führungskräfte schulen und sensibilisieren – damit sie BGF nicht als Nebensache, sondern als Führungsaufgabe verstehen.

Nur wenn BGF als Teil der Unternehmenskultur verankert ist, kann sie ihr volles Potenzial entfalten. Und nur dann wirkt sie dort, wo sie am meisten gebraucht wird: bei den Menschen, die täglich im Gesundheitssystem arbeiten.