Strom ist in Europa auch nach der Energiekrise doppelt so teuer wie in den USA oder China. Folgerichtig hat die EU-Kommission im Februar 2025 einen Aktionsplan für erschwingliche Energie vorgestellt. Auch wenn der Plan sinnvolle Vorschläge beinhaltet: Wenn wir tatsächlich leistbare Preise für Unternehmen und Haushalte sowie den Ausbau erneuerbarer Energie, Speicher und Netze wollen, dann müssen wir in Europa an größeren Schrauben drehen.

Hohe Energiekosten belasten Haushalte und Wirtschaft

Rund um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind die fossilen Energiepreise 2021 und 2022 stark gestiegen. Das europäische Strommarktdesign führte dazu, dass mit den Gaspreisen auch die Strompreise stark gestiegen sind. Zusätzlich wurden etwa in Deutschland Produktionskapazitäten durch den Atomausstieg vom Netz genommen, was das Stromangebot weiter verknappte. Zwar hat sich im Laufe der letzten Monate eine Entspannung abgezeichnet. Doch bleiben die Gas- und Strompreise auf weit höherem Niveau als vor der Krise. Damit sind die Strompreise in Europa derzeit auch doppelt so hoch wie in den USA.

Der Bericht des ehemaligen EZB-Chefs Mario Draghi zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit stellte im Sommer 2024 dementsprechend fest, dass erneuerbare Energie und leistbare Energiepreise ein entscheidender Schlüssel für Europas Wettbewerbsfähigkeit sind. Und so kündigte der Wettbewerbsfähigkeitskompass im Jänner 2025 als erstes zentrales Papier der neuen EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen den Deal für eine saubere Industrie sowie den Aktionsplan für erschwingliche Energie an.

Der Aktionsplan kommt zu einer Zeit großer energiepolitischer Herausforderungen. Die Energiewende hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen, ist aber noch weit vom notwendigen Tempo entfernt. Dennoch wird schon heute deutlich, dass das Energiesystem von morgen grundlegend anders funktionieren wird als die fossile Welt der Vergangenheit. Die erneuerbare Stromproduktion ist zu großen Teilen volatiler. In Zukunft brauchen wir daher mehr Speicher und einen flexibleren Verbrauch. Dabei müssen die Speicher geografisch so ausgerichtet sein, dass der Netzausbau möglichst in Grenzen gehalten wird. Gleichzeitig ist eine Flexibilisierung des Verbrauchs oft schwierig, weil viele Produktionsprozesse nicht so einfach umgestellt werden können und Haushaltsverbrauch durch externe Faktoren (beispielsweise die Arbeitswelt oder Betreuungspflichten) bestimmt wird. Abgesehen von diesen Herausforderungen im Elektrizitätssektor, muss die Wärmewende vorangetrieben werden und rund um die Entstehung eines europäischen Wasserstoffsektors ergeben sich eine Vielzahl von Unsicherheiten und Fragen.

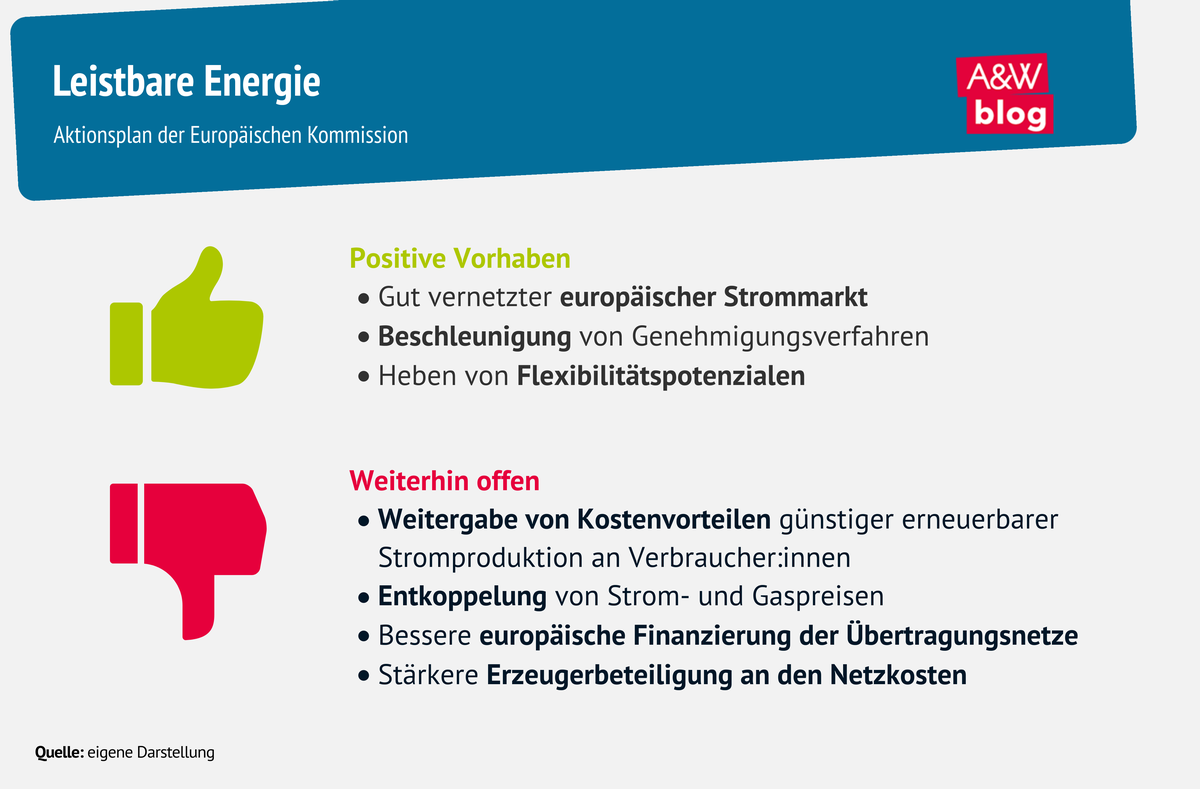

Viele sinnvolle Maßnahmen, aber kein großer Wurf

Der Aktionsplan führt 24 Maßnahmen an, die zu insgesamt acht Bündeln zusammengefasst wurden. Viele dieser Maßnahmen sind sinnvoll und durchaus unterstützenswert. So führt etwa ein gut vernetzter europäischer Strommarkt dazu, dass wir die Stärken der einzelnen nationalen Stromsysteme gemeinschaftlich nutzen können: Stromproduktion mit Windkraft in der Nordsee oder Photovoltaik in Südeuropa hat eine höhere Ausbeute als in anderen Ländern. Verteilen wir diese Vorteile auf ganz Europa, können wir die dezentrale Stromproduktion (vor allem Photovoltaik mit Speichern) sinnvoll ergänzen und europaweit die Preise senken.

Dazu ist ein EU-weiter Netzausbau notwendig, für den es eine deutliche Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren brauchen wird. Eine flexiblere Netznutzung könnte dazu beitragen, dass das bestehende Stromnetz effizienter genutzt wird und dadurch weniger stark ausgebaut werden muss, weil Engpässe im Netz vermieden werden. Eine stärkere Finanzierung der Stromnetze über europäische Mittel könnte außerdem die Kosten für den Netzausbau fairer zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten verteilen.

Außerdem erkennt der Plan die grundsätzliche Problematik der Kopplung des Strommarktes an den Gasmarkt. Die EU-Kommission hat daher eine Task Force eingesetzt, um den EU-Erdgasmarkt umfassend zu prüfen. Weiters soll die gemeinsame Einkaufskraft der EU genutzt werden, um bessere Konditionen für importiertes Erdgas zu erzielen, insbesondere LNG-Importe. Der Grundgedanke: Durch einen funktionierenden Gasmarkt sollen negative Auswirkungen auf den Strommarkt vermieden werden. Außerdem sollen langfristige Strombezugsverträge und Förderungen mehr Preisstabilität bringen.

Trotz dieser Vielzahl an Stellschrauben bleibt der große Wurf aus. Es gibt keine Strategie, wie leistbare erneuerbare Energie tatsächlich in Europa zur Verfügung gestellt werden könnte. Der Ansatz der Kommission, durch die Vollendung eines europäischen Strom- und Gasbinnenmarktes die bestehenden Probleme zu lösen, ist daher ungenügend. Aber auch hier ist die EU inkonsequent: Wenn der Binnenmarkt die Lösung der Probleme ist, müsste das EU-Budget und die Europäische Investitionsbank (EIB) wesentliche Teile des notwendigen Ausbaus der Stromübertragungsnetze (sozusagen der „Stromautobahnen“) schultern und eine moderne europäische Infrastruktur errichten und finanzieren. Das würde eine deutliche Kostenentlastung bringen, aber auch mehr Versorgungssicherheit in der EU bieten. Zudem bleibt vieles vage oder lässt konkrete Umsetzungspläne vermissen – etwa bei der Entkopplung von Strom- und Gaspreisen oder der Frage, wie sich langfristige Bezugsverträge tatsächlich auf die Preisentwicklung auswirken.

Echte Preissenkungen brauchen eine bessere Verteilung der Erlöse

Die Energiewende erfordert einen gigantischen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion und der Stromnetze. Allein in die Netze müssen bis 2030 europaweit über 580 Milliarden Euro investiert werden. Für Österreich wird der Investitionsbedarf für die Stromnetze auf über 50 Milliarden Euro bis 2040 geschätzt. Dazu ist es einerseits wichtig, dass die Investitionen so effizient wie möglich verlaufen. Hier müssen EU bzw. Mitgliedstaaten regulierend eingreifen, indem das EU-Budget oder die EIB öffentliche Mittel oder Garantien für die Netzinvestitionen bereitstellt, um so die Investitionskosten zu senken. Die niedrigeren Investitionskosten müssen wiederum durch Änderungen in den Regulierungssystematiken auch tatsächlich bei den Endkund:innen ankommen.

Andererseits müssen Stromerzeuger stärker zur Wahrung des gemeinwirtschaftlichen Interesses nach leistbaren Energiepreisen verpflichtet werden. Europa braucht ein Strommarktdesign, das neuen Erzeugungsanlagen hinreichende Erlöse ermöglicht, gleichzeitig müssen die Kostenvorteile von älteren, bereits abgeschriebenen Kraftwerken auch tatsächlich bei den Endverbraucher:innen, also der Industrie und den Haushalten, ankommen. Die Kosten für den Netzausbau sind nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten gerechter zu verteilen. Auch die Stromerzeuger müssen künftig stärker in die Kostentragung eingebunden werden, um die Verbraucher:innen zu entlasten.

Gleichzeitig braucht Europa eine Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten und eine stärkere Trennung der Strompreise von den Gaspreisen. Die EU-Kommission hat diese Problematik im Aktionsplan zwar erkannt. Allerdings beschränken sich ihre Vorhaben auf eine „Guidance“ für einzelne Mitgliedstaaten. Das ist nicht nachvollziehbar, schließlich sind wirkungsvolle Maßnahmen oft vor allem auf europäischer Ebene sinnvoll. So könnte etwa das in Spanien und Portugal in der Krise umgesetzte „iberische Modell“ europaweit als Krisenmechanismus eingeführt werden. Eine andere Option wäre etwa eine Teilung des Großhandelsmarktes (der Merit-Order) in fossile und erneuerbare Kraftwerke.

Leistbare Energie: Wo ein Wille, da ein Weg

Die EU-Kommission hat erkannt, dass Europa dringend leistbare Energiepreise braucht. Der von ihr vorgelegte Aktionsplan liefert einige positive Ansatzpunkte, um die Energiepreise zu senken. Teilweise kann dies lokal, regional oder national geschehen. Für eine sichere und leistbare Energieversorgung kann der Binnenmarkt aber auch Vorteile bieten. Ein großer Wurf würde mehr politischen Mut brauchen. Wichtig ist es, europäische Infrastrukturen, allen voran Übertragungsnetze, rasch zu errichten und zu fördern. Außerdem brauchen wir ein gemeinsames Bekenntnis aller Energiewende-Stakeholder, Energie als gemeinwirtschaftliches Gut und Interesse zu sehen. Europa muss einen Weg finden, den Ausbau der erneuerbaren Energie, der Netze und der Speicher zu finanzieren und gleichzeitig die Vorteile von erneuerbarer Stromproduktion bei den Verbraucher:innen ankommen zu lassen. Nur so gelingt eine leistbare und faire Energiewende.