Heute verblasst die Erinnerung an die Finanz- und Eurozonenkrise bereits. In Europa gibt es wieder solides Wachstum, Arbeitsplätze werden geschaffen und neue Unternehmen gegründet. Dies sollte euphorisch stimmen. Aber warum ist das nicht der Fall?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens wachsen einige Wirtschaften, während andere weiterhin stagnieren oder schrumpfen. Zweitens findet die Erholung des Arbeitsmarktes hauptsächlich in Form von Teilzeitstellen und prekären Arbeitsverhältnissen statt. Drittens werden die ArbeitnehmerInnen nicht mit Gehaltserhöhungen an der wirtschaftlichen Erholung beteiligt. Und viertens muss sehr viel mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die nächste Rezession nicht ebenso schwer wird wie die letzte. Benchmarking Working Europe 2018, die jährliche Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Europa, die das ETUI herausgibt, fand trotz der Euphorie, die sich unter EntscheidungsträgerInnen breitmacht, viele Gründe zur Beunruhigung.

Wachstum für alle?

Erstens die Wirtschaft. Während neue makroökonomische Indikatoren in ganz Europa einen leichten Anstieg im BIP-Wachstum verzeichnen, sollten die positiven Zahlen der vorhergehenden langen Stagnationsphase und/oder dem negativen Wachstum gegenübergestellt werden, die aufgeholt werden müssen. Außerdem ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation nicht überall gleich. Obwohl einkommensstärkere Länder die Krise scheinbar hinter sich gelassen haben, ist das bei anderen nicht der Fall. Während die Länder im Nordwesten, Süden und Osten des europäischen Kontinents sich in der Zeit vor der Krise tendenziell aneinander angenähert hatten, ist diese Entwicklung seitdem wieder rückläufig.

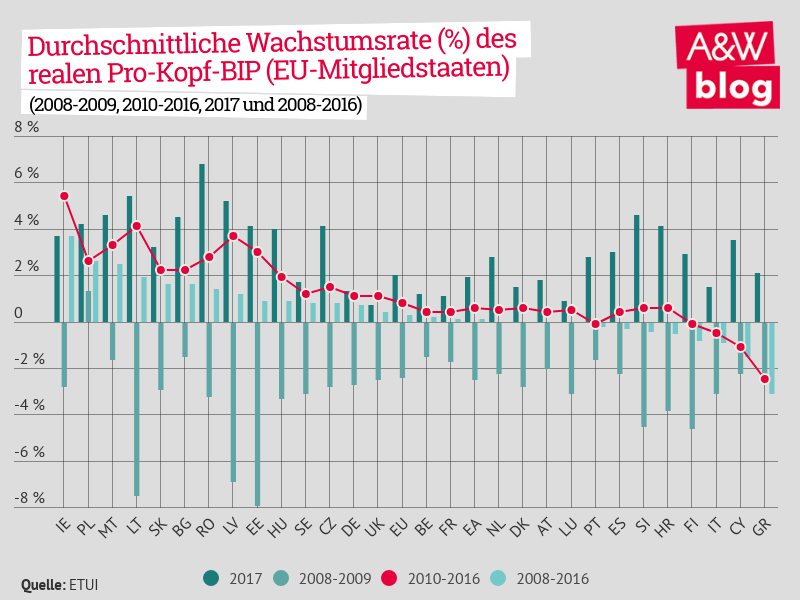

Die Analyse des ETUI zeigt, dass das durchschnittliche BIP-Wachstum pro Kopf in der Krisenzeit zwischen 2008 und 2016 in acht Ländern negativ war und in sieben weiteren gegen Null ging (siehe folgende Grafik). Sie unterstreicht die stark regionalen Dimensionen dieser Unterschiede. Während die mehrheitlich zentral- und osteuropäischen Länder, die der EU nach 2004 beigetreten sind, zu den reicheren nordwestlichen Ländern aufgeholt haben, vergrößert sich jetzt der Abstand zwischen diesen Mitgliedstaaten und den ärmeren Wirtschaften im Süden.

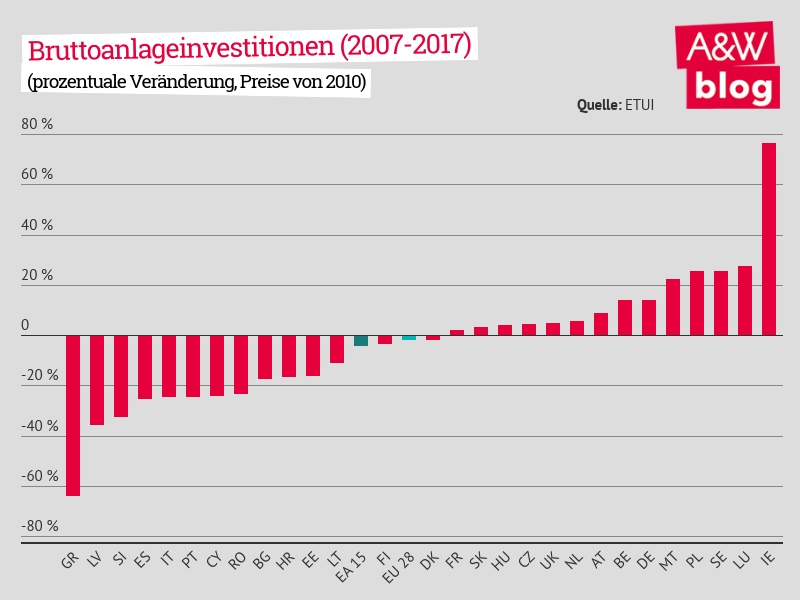

Es ist nicht überraschend, dass so wenige von uns – Unternehmen ebenso wie Erwerbstätige – angesichts der Erholung euphorische Gefühle entwickeln. Der private Konsum in Europa liegt weiterhin nur knapp über seinem Vorkrisenniveau und die Investitionen sind niedriger als 2008, wobei wiederum eine deutliche Kluft zwischen dem wachsenden Norden und dem angeschlagenen Süden besteht (siehe Grafik „Bruttoanlageinvestitionen“).

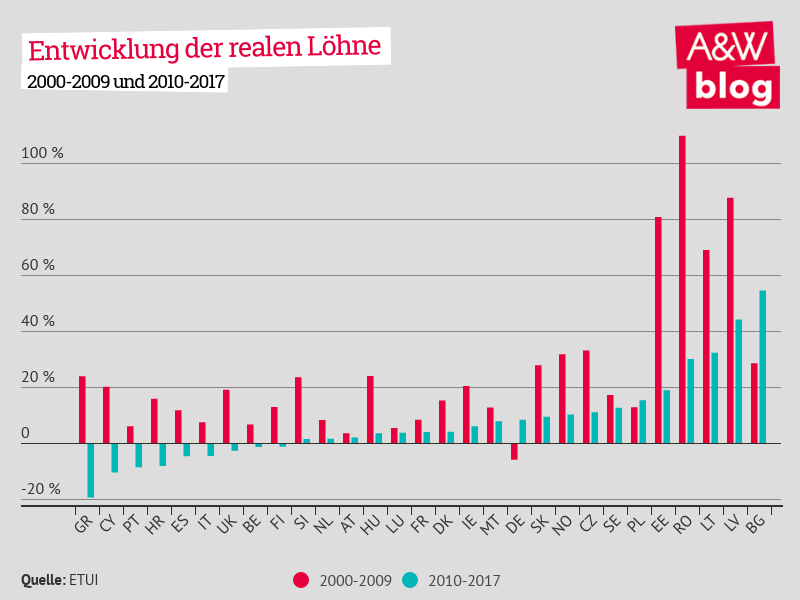

Die Gründe für diese Divergenz sind nur schwer zu verallgemeinern. Hauptschuldige sind jedoch eindeutig die anhaltenden Effekte von krisenbedingten Sparkursen und inneren Abwertungen. Länder, die den Reformprogrammen der „Troika“ aus Kommission, EZB und IWF ausgeliefert waren, waren gezwungen, sich als Gegenleistung für die Hilfe bei der Stabilisierung ihrer Finanzsektoren zu Strukturreformen zu verpflichten. Die Bedingungen, die an diese Reformen geknüpft wurden, waren hart. Viele südeuropäische Länder erlebten große Einschnitte bei den Gehältern im öffentlichen Sektor, das Einfrieren von Mindestlöhnen und Sozialleistungen und weitreichende Einmischungen in ihre Kollektivverhandlungssysteme. Bemerkenswerterweise war die allgegenwärtige Vorstellung, dass Budgetüberschüsse Wachstum erzeugen, auch in Ländern außerhalb der Diktion der Troika vorhanden. Das Vereinigte Königreich war ein weiteres Land, das auf sein Haushaltsdefizit mit Sparmaßnahmen reagierte und seine konservativ geführte Regierung entschied sich freiwillig dazu. Der Sparkurs wurde mit weiteren Deregulierungen des Arbeitsmarkts gekoppelt, durch die Null-Stunden-Verträge und andere Formen von prekären Beschäftigungsverhältnissen stark zunahmen. Dementsprechend überwand die britische Wirtschaft die Krise zwar früher, leidet jedoch unter einer chronisch niedrigen Produktivität, die es ihr schwerer machen wird, den Abschwung nach dem Brexit durch Wachstum auszugleichen. Sowohl die Europäische Kommission als auch die EZB fordern heute verspätet einen Lohnzuwachs zur Ankurbelung der Nachfrage. Anzeichen wachsender Engpässe auf den Arbeitsmärkten sollten ebenfalls zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend bei den Gehältern führen. Aber warum sehen wir das nicht? Vor der Krise konvergierten die Lohnsätze in ganz Europa nach oben, doch das ist nicht mehr der Fall. Stattdessen koppeln sich die ost- und südeuropäischen Länder in Bezug auf Lohnabschlüsse vom reichen Westen ab, und der Trend von 2016, als die Löhne die Produktivität überrundeten, hat sich in vielen Ländern umgekehrt. Die Reallöhne sind in neun Ländern niedriger als 2010. Nur in drei Ländern – Bulgarien, Polen und Deutschland – übertrafen die Reallohnzuwächse zwischen 2010 und 2017 jene zwischen 2000 und 2009, einem Zeitraum, als in Deutschland, das größte dieser Länder, anhaltende Lohnkürzungen vorgenommen wurden (siehe Grafik „Entwicklung der realen Löhne“).

Die jahrelange Austeritätspolitik war offensichtlich nicht gut für die Einkommen. Zu viele Regierungen – sowohl in Ost- als auch in Westeuropa – haben zusätzlich einen Mindestlohn festgelegt, der unter der Armutsgrenze liegt. Daher ist eine aufrechte Beschäftigung in vielen Ländern nicht mehr Garantie gegen Armut, und die Indizes zur Erwerbstätigenarmut sind weiterhin auf dem hohen Niveau, das sie am Höhepunkt der Krise erreicht hatten, wobei Frauen besonders schwer betroffen sind. Wer Arbeit hat, macht sich weiterhin Zukunftssorgen. Laut den Daten der OECD, die ETUI analysiert hat, war die Arbeitsmarktunsicherheit in fast allen EU-Mitgliedstaaten 2013 höher als 2007. Ernste Qualifikationsdefizite sind ein weiteres Erbe von Krise und Rezession. Während ein hohes Qualifikationsniveau einen gewissen Schutz vor Armut und Arbeitslosigkeit bietet, ist es nicht mehr sichere Garantie für eine gute Karriere. Ein Viertel der einfachen Beschäftigungen wurden zwischen 2014 und 2017 von hochausgebildeten ArbeitnehmerInnen erfüllt. Im Vergleich, stellt ETUI fest, waren es in der Zeit vor der Krise elf Prozent. Jugendarbeitslosigkeit bleibt in vielen Ländern ein ernstes Problem. Die Juncker-Kommission hat sich verpflichtet, über die neue europäische Säule sozialer Rechte, die in der Beurteilung von Sozialstandards innerhalb der EU als Orientierung dient, für Europa ein soziales „Triple-A“ zu erreichen, und ein Sozialpolitisches Scoreboard wurde eingerichtet, um Politikempfehlungen für das europäische Semester zu formulieren. Dieser Sinneswandel ist willkommen, und die Europäische Säule der Sozialen Rechte ist eine besonders ermutigende Entwicklung. Sie ist allerdings eine sanfte Form der Koordination, die keine „Zähne“ hat und durch echte Verpflichtungen gestärkt werden muss. ETUI und ETUC beobachten diese Entwicklungen genau. In Bezug auf die makroökonomische Politik sind die EntscheidungsträgerInnen in der Europäischen Kommission zwar zunehmend bereit, im Stabilitäts- und Wachstumspakt eine bescheiden positive finanzpolitische Haltung und größere Flexibilität zu dulden, allerdings teilen noch immer nicht alle Mitgliedstaaten diese Sicht der Dinge, während der eigene Investitionsplan der Kommission weiterhin zu klein ist, um das auszugleichen. Die Kommission muss zudem deutliche Signale setzen, dass die Entkollektivierung von Tarifverhandlungen und die Arbeitsmarktliberalisierung zu weit gegangen sind. Nicht abgesicherte, unglückliche ArbeitnehmerInnen sind keine guten MitarbeiterInnen, und Firmen werden sich nicht die Mühe machen, ihre Belegschaft auszubilden, wenn es einfacher ist, sie loszuwerden und jemand anderen zu suchen. Es ist anzuerkennen, dass der Höhepunkt der Krise vorbei ist, diese aber durch politische Fehler verlängert wurde und die strukturellen Unterschiede in Europa nach wie vor die wirtschaftliche Stabilität gefährden. Notwendig sind daher vor allem höhere Löhne und Maßnahmen zur Ankurbelung von Wachstum und Investitionen. Eine englische Version dieses Artikels erscheint auf Social Europe.

Wo bleiben die höheren Löhne?

Was tun die politischen EntscheidungsträgerInnen?