Der Weltraum ist längst nicht mehr nur Schauplatz für Science-Fiction, wissenschaftliche Entdeckungen oder symbolische Machtdemonstrationen. Vielmehr entwickelt er sich zu einem strategisch entscheidenden Wirtschafts- und Sicherheitsraum, in dem geopolitische Interessen, technologische Entwicklungen und wirtschaftliche Chancen eng miteinander verwoben sind. Die Europäische Union versteht ihre Ambitionen im All nicht (nur) als Prestigeprojekt, sondern als wichtig für ihre strategische Autonomie, Diplomatie, militärische und zivile Sicherheit sowie wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft ihrer Industrien und Gesellschaften.

Strategische Autonomie durch Raumfahrt

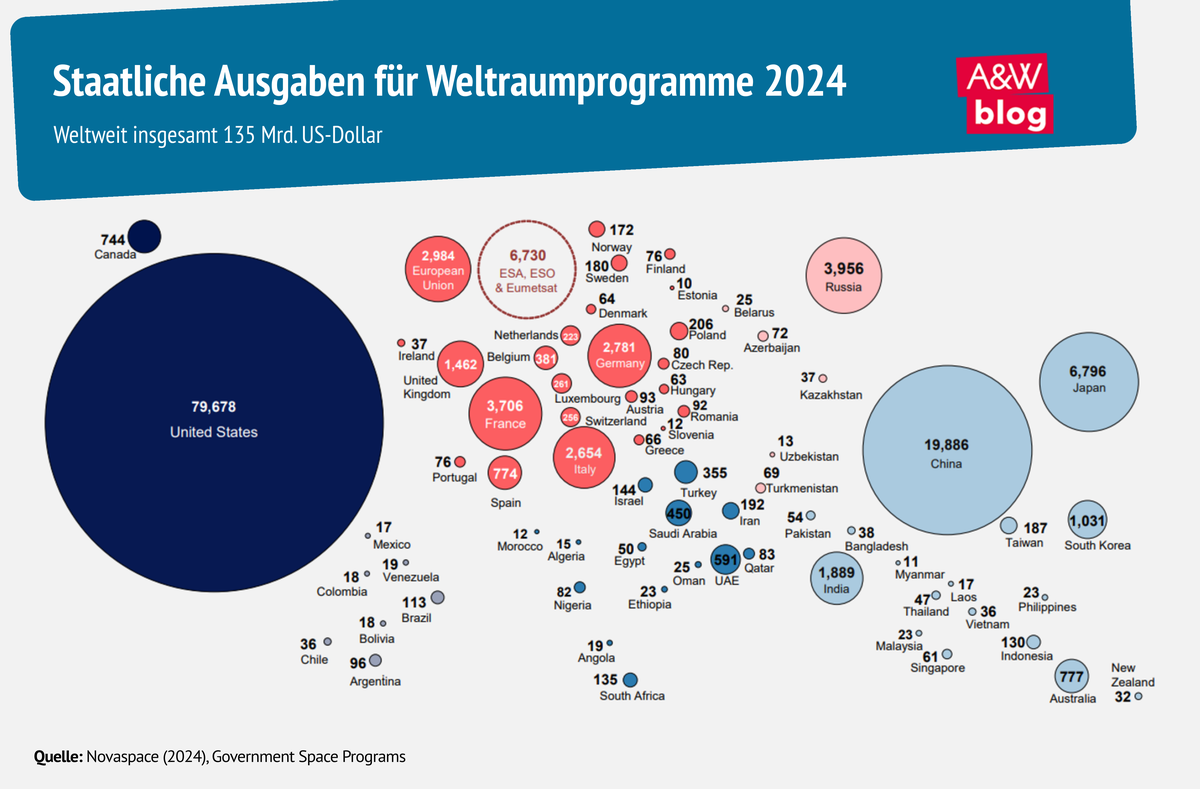

Die öffentlichen wie privaten Investitionen im Weltraumsektor haben in den letzten Jahrzehnten und vor allem letzten Jahren erheblich zugenommen. Staatliche Raumfahrtbudgets haben in den letzten Jahren wieder historische Höchststände erreicht – weltweit wurde 2024 mit 135 Milliarden US-Dollar ein neuer Ausgabenrekord erreicht, wobei der Bereich Verteidigung hier der dominierende ist.

Im zivilen Bereich bleiben Raumfahrtaktivitäten mit menschlicher Besatzung der größte Ausgabenbereich. Veränderungen gibt es jedoch in der Schwerpunktsetzung: Waren es ehemals an Grundlagen und Anwendung orientierte wissenschaftliche Missionen und Explorationsprogramme, werden nun strategisch und wirtschaftlich ausgerichtete wissenschaftliche Weltraumaktivitäten von vielen Staaten forciert.

Auch die europäischen Ausgabenprogramme und Bemühungen zielen darauf ab, unabhängigen Zugang zum Weltraum und zu weltraumbasierten Technologien zu gewährleisten. Die EU-Kommission plant noch im Jahr 2025 die Einbringung des – schon zweimal verschobenen – europäischen Weltraumgesetzes, das einheitliche Standards, Sicherheit und Kohärenz in Bezug auf Marktregeln und Industriepolitik schaffen soll. Der Fokus liegt auf sicherheitsrelevanten Anwendungen, Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und zukünftig auch auf Raumtransport und -infrastruktur. Diese Vorhaben sind besonders wichtig, um die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu reduzieren und Innovationszyklen innerhalb Europas anzustoßen. Insbesondere die aktuell große Abhängigkeit gegenüber Anbietern aus den USA (SpaceX mit seiner Falcon- und Starlink-Infrastruktur, Blue Origin mit Trägerraketen und Raumstationskonzepten) und China (CASIC mit Schwerpunkten auf Satellitenkommunikation und militärische Raumfahrtsysteme) sind hier globale Wettbewerber. Die technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit von diesen Akteuren unterstreicht die Notwendigkeit eines eigenständigen europäischen Raumfahrtökosystems.

Szenarien für Europas Weltraumambitionen bis 2050

Die Zukunft der EU im All ist mit großen und vielfältigen Unsicherheiten behaftet. Das Europäische Parlament beauftragte daher den Europäischen Parlamentarischen Forschungsdienst (EPRS) damit, Szenarien für die zukünftige Entwicklung Europas im All zu entwickeln. Diese Szenarien beleuchten unterschiedliche Zukunftspfade anhand geopolitischer und technologischer Entwicklungen. Schwerpunkt wird dabei auf die Untersuchung des geopolitischen Kontexts von Raumfahrtaktivitäten und auf die Reaktion auf Weltraumrisiken gelegt. Alle Szenarien sind von unterschiedlichen möglichen Entwicklungen gekennzeichnet und werfen ein anderes Zukunftsbild auf Europas Unabhängigkeit, Innovationskraft und strategische Sicherheitspolitik.

- Szenario „Trägheit“: Geringe Investitionen und Fragmentierung hemmen Fortschritt und lassen Europa technologisch zurückfallen.

- Szenario „Zusammenarbeit“: Kooperation und friedliche Nutzung schaffen ein innovationsförderndes Umfeld, in dem die EU zur führenden Technologieplattform wird.

- Szenario „Strategisches Weltraumrennen“: Der Wettlauf im All fördert militärische Anwendungen, generiert aber starke Innovationsschübe durch intensive F&E-Aktivitäten.

- Szenario „Unverteidigt“: Eine Welt mit hohen Bedrohungen und geringer europäischer Innovationskapazität.

In ihrer Analyse kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass nur die Szenarien „Zusammenarbeit“ und eines „Strategischen Weltraumrennens“ versprechen, echte Innovationsgewinne für Europa zur erzielen. Im Besonderen steht hierbei die Überführung ziviler und militärischer Raumfahrttechnologien in breitere industrielle und gesellschaftliche Anwendungen im Fokus. Es wird darauf gehofft, dass die breite Anwendung deutlich positive Effekte auf die Produktivität über viele Industrien hinweg auslösen kann. Wie so etwas aussehen und funktionieren kann, zeigt das Beispiel der National Aeronautics and Space Administration, besser bekannt als NASA. So haben Technologien, die ursprünglich für die Raumfahrtmissionen entwickelt wurden, in zahlreichen zivilen Bereichen Anwendung gefunden. Darunter in der Medizintechnik, zum Beispiel Miniaturkameras für Endoskope; in der Werkstofftechnik, zum Beispiel hitzebeständige Materialien für Feuerwehrschutzkleidung; oder in der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel in Standards für Lebensmittelsicherheit. Daneben gibt es zahlreiche und vielfältige Innovationen, die für die Raumfahrt entwickelt wurden und den Alltag und die Lebensqualität vieler Menschen verbessern und erleichtern: GPS-Systeme, Akkuschrauber, Klettverschluss oder die Insulinpumpe. Und auch die Erforschung des Weltraumwetters liefert wichtige Daten und Informationen nicht nur für Weltraumaktivitäten, sondern auch für das Klima und Wetter auf der Erde.

Eine gute Übersicht über die unterschiedlichsten Produkte und Technologien, die aus den Aktivitäten der NASA entstanden, zeigt das NASA-eigene Technologie-Transfer-Programm. Solche Beispiele und Transfers zeigen, wie Raumfahrtforschung weit über ihren ursprünglichen Zweck hinaus Innovationsimpulse setzt und ganze Wertschöpfungsketten und Lebensbereiche beeinflusst.

Raumfahrt als missionsorientierte Innovationsstrategie

Um solche wirtschaftlich positiven Effekte zu erzeugen, braucht es nicht weniger als eine gemeinsame europäische politische Vision, die Szenarien der Zusammenarbeit und des strategischen Weltraumrennens Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu kann ein Ansatz der „Missionsorientierung“ in der Wirtschafts- und Innovationspolitik eine wichtige Rolle spielen. Raumfahrt kann demzufolge als ein Feld betrachtet werden, über das komplexe gesellschaftliche Herausforderungen mit technologischen und sozialen Lösungen verbunden und fokussiert gelöst werden – etwa die Rolle der Erdbeobachtung zur Bekämpfung der Klimakrise, durch Kommunikationstechnologien für widerstandsfähige Infrastrukturen oder neue Ernährungsmodelle.

Eine europäische Weltraumstrategie kann in diesem Kontext als Katalysator und Innovationsmotor funktionieren, indem sie ambitionierte, klar definierte Ziele setzt und verschiedenste Akteure aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung vernetzt. Dies soll auch dazu beitragen, risikobehaftete, aber zukunftsweisende Forschung und Entwicklung zu stimulieren. Etwas, das in Europa auch aufgrund der von Mario Draghi festgestellten Innovationslücke wirtschaftspolitisch dringend notwendig erscheint. Technologische Transfers in andere Industrien und andere Bereiche der Gesellschaft durch die Raumfahrt können erheblich sein und die potenzielle Liste an möglichen Anwendungsfeldern ist lang. Von der Landwirtschaft, der Energieversorgung, im Katastrophenschutz oder der Telekommunikation, auch im Bereich von „Peace Tech“ können Weltraumtechnologien dabei helfen, die Effizienz zu steigern, Resilienz zu stärken, und neue Innovationsdynamiken auslösen. Studien zeigen dazu, dass ein effizient koordiniertes europäisches Raumfahrtprogramm bis zu 140 Milliarden Euro jährlich an Produktivitätsgewinnen erzeugen könnte.

Europa im All und Österreichs Rolle in einer europäischen Weltraumstrategie

Um die Innovationslücke Europas gegenüber anderen Weltregionen, insbesondere China und den USA, zu schließen, braucht es verstärkte politische Anstrengungen und strategische Investitionen in Zukunftsbranchen und -technologien. Der Weltraumsektor stellt neben der Energiewende, Biotechnologien und der Kreislaufwirtschaft einen dieser Zukunftssektoren dar. Eine stärkere Missionsorientierung in der Grundlagenforschung und Innovationssystemen als auch ein Fokus auf Aktivitäten im Bereich des Technologietransfers sind weitere wichtige Bausteine, um Produktivität und Innovationskraft in Europa zu stärken.

Kaum bekannt existiert in Österreich ein international wettbewerbsfähiger und hoch innovativer Weltraumsektor. Mit einer hohen Quote von Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt und starker internationaler Vernetzung leistet Österreichs Weltraumsektor einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Satellitentechnologie und Raumfahrtforschung. Im Rahmen der europäischen Strategien kann sich Österreich insbesondere als Innovationsschmiede und Testlabor für regulatorische und technologische Pilotprojekte im zivilen Bereich positionieren und wertvolle Erfahrungen und Know-how in eine europäische Weltraumstrategie einbringen. Auf diese Stärken sollte weder Österreich noch Europa in den innovations- und industriepolitischen Strategien verzichten.