Österreich hat ein solidarisches Gesundheitssystem. Der Zugang ist für alle gleich, theoretisch zumindest. In der Praxis gibt es aber Unterschiede. Postleitzahl, Einkommen, Anstellungsverhältnis und auch Geschlecht entscheiden oft über Zugang und Nutzung von Gesundheitsleistungen, zeigt eine aktuelle Studie für Oberösterreich.

Unser Gesundheitssystem gerät zunehmend unter Druck. Das zeigen nicht nur Medienberichte der letzten Wochen. Denn monatelange Wartezeiten auf Operationen und Facharzttermine sowie eine sinkende Zufriedenheit mit der derzeitigen Versorgung stehen schon seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung. Lange Zeit waren hauptsächlich planbare (elektive) Eingriffe, wie z. B. Hüftoperationen, im Fokus. Nun zeigt sich, dass es derzeit selbst bei Notfällen immer mehr Versorgungsprobleme gibt. Die Menschen in Österreich greifen immer häufiger zum Geldbörsel, um schneller einen Zugang zu Gesundheitsleistungen zu erhalten. Zahlreiche Ideen zur Verbesserung der aktuellen Situation liegen auf dem Tisch. Sie reichen von einer effizienten Patient:innensteuerung bis hin zur Deckelung der Honorare von Wahlärzt:innen. Eine spürbare Verbesserung der Situation für Patient:innen, aber auch für Angehörige der Gesundheitsberufe fehlt nach wie vor.

Gleicher Zugang für alle!

Österreich baut in der Gesundheitsversorgung auf das Solidarprinzip. Kennzeichen sind „der gleiche und einfache Zugang zu allen Gesundheitsleistungen für alle Versicherten, unabhängig von Alter, Wohnort, Herkunft und sozialem Status sowie unabhängig von der Art und dem Umfang der Leistungen“. Basis dafür sind eine solidarische Finanzierung sowie zahlreiche rechtliche Vorgaben und Vereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern. Aktuell werden die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) in den Bundesländern verhandelt. Sie sind die Basis für die Angebotsplanung sowohl in Krankenhäusern als auch im niedergelassenen Bereich.

Erstmals umfassende Analyse in Oberösterreich

In der aktuellen Diskussion geht oft verloren, ob das österreichische Gesundheitssystem dem solidarischen Prinzip heute noch gerecht wird. Für Oberösterreich liegen erstmals aktuelle Zahlen vor. Im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich haben Gesundheitsökonom:innen der Johannes Kepler Universität Linz umfassend untersucht, ob es derzeit im oberösterreichischen Gesundheitssystem Ungleichheiten gibt. Als Basis wurden Registerdaten aller in Oberösterreich lebenden ÖGK-Versicherten und Strukturdaten zur Versorgung herangezogen.

Gesundheitsausgaben stark abhängig von Alter und Geschlecht

Zwischen 2005 und 2023 haben sich die Gesundheitsausgaben für stationäre Krankenhausaufenthalte, ärztliche Leistungen im niedergelassenen Bereich sowie für Medikamente in Oberösterreich mehr als verdoppelt. Ursachen dafür sind die demografische Entwicklung, aber auch der technologische und medizinische Fortschritt. Deutlich zeigt sich zudem, dass die Gesundheitsausgaben ungleich verteilt sind. So steigen mit zunehmendem Alter die Krankenhausausgaben, insbesondere für Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Muskel- und Skeletterkrankungen. Mit rund 1.250 Euro sind die Spitalsausgaben pro Jahr für die 50- bis 65-Jährigen fast dreimal so hoch wie in der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen. Auch die Ausgaben für Medikamente steigen mit dem Alter.

Zusammenhänge zwischen Gesundheitsausgaben und Einkommen

Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben gibt es in den untersten und obersten Einkommensgruppen. Die hohen Pro-Kopf-Ausgaben in den untersten Einkommensgruppen weisen auf einen schlechteren Gesundheitszustand bzw. eine stärkere Belastung durch die Arbeits- und Lebensbedingungen hin. Der Anstieg in den oberen Einkommensgruppen ist dagegen auf eine verstärkte Inanspruchnahme teurerer oder präventiver Gesundheitsleistungen hinsichtlich der Gesundheitsausgaben zurückzuführen.

Arbeiter:innen mit höheren Gesundheitsausgaben

Arbeiter:innen haben um mehr als ein Zehntel (+10,7%) höhere Gesundheitsausgaben als Angestellte. Bei ihren Ausgaben für Krankenhausaufenthalte beträgt der Unterschied sogar mehr als ein Viertel (26,6%). Diese Unterschiede sind auf höhere und häufigere Ausgaben aufgrund von Krebserkrankungen, Krankheiten des Kreislaufsystems, Krankheiten des Verdauungssystems, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems sowie auf Verletzungen und Vergiftungen zurückzuführen. Die höheren Ausgaben deuten unter anderem auf physisch belastende Arbeitsbedingungen hin. Arbeiter:innen haben auch höhere Sterblichkeitsraten als Angestellte. Männer in niedrigen Einkommensstufen zeigen eine signifikant höhere Sterblichkeit als Männer mit mittleren Einkommen.

Wohnort, Einkommen und Anstellungsverhältnis beeinflussen Zugang zu Gesundheitsleistungen

Menschen in Oberösterreich haben unterschiedliche Zugänge. Eine Analyse der Distanzen zwischen Wohnort und Ordination der nächstgelegenen Fachärztin bzw. des nächstgelegenen Facharztes zeigt, dass Personen mit geringem Einkommen (vor allem bei den Angestellten) im Durchschnitt längere Wege in Kauf nehmen müssen, um Fachärzt:innen zu erreichen. Eine gute Nachricht: Was die Erreichbarkeit von Mediziner:innen in der Primärversorgung (Allgemeinmedizin) betrifft, zeigt die Studie keine Unterschiede.

In Bezirken mit höherem Lohnniveau, wie Steyr, Steyr-Land, Linz, Linz-Land und Urfahr-Umgebung, sind die Distanzen zu gynäkologischen Praxen geringer. Im Durchschnitt haben Arbeiterinnen eine größere Distanz zur nächsten gynäkologischen Kassenpraxis als angestellte Frauen. Wahlärzt:innen sind meist in den Fachbereichen und Regionen vertreten, wo es zu wenig Kassenärzt:innen gibt. Nur ein Teil der Gesundheitsausgaben bei Wahlärzt:innen wird von der ÖGK erstattet. In einigen Regionen müssen Patient:innen für gleiche Leistungen in die private Tasche greifen.

Sinkende Ärztedichte in Kassenpraxen

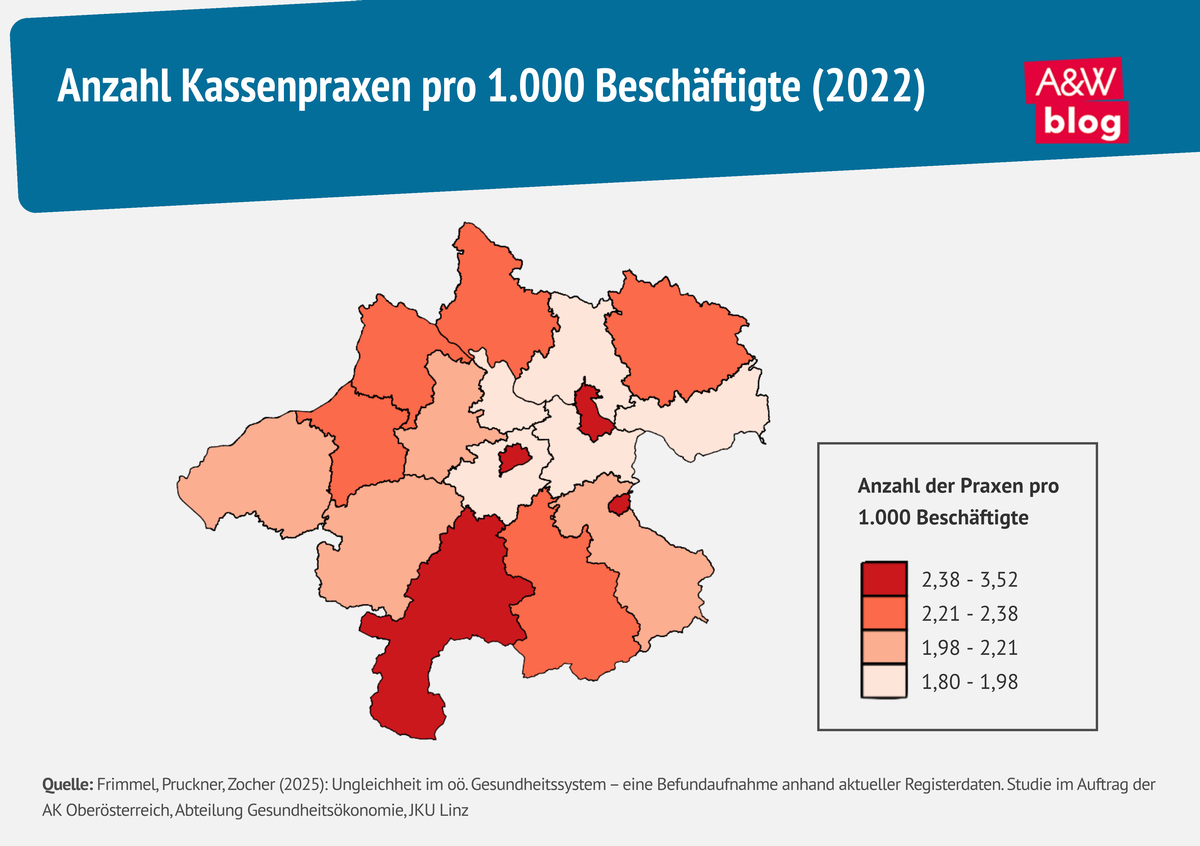

Was die Entwicklung der Ärztedichte im Zeitverlauf betrifft, so ist die Anzahl der Allgemeinmediziner:innen pro 1.000 Beschäftigte zwischen 2013 und 2022 um 17 Prozent (von 1,57 auf 1,30) gesunken. Vor allem Kassenpraxen sind betroffen. Auch was die Kassenpraxen betrifft, sind diese in Oberösterreich sehr unterschiedlich verteilt.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt: Städtische Bezirke wie Linz und Steyr haben eine höhere Ärztedichte insgesamt (vor allem im fachärztlichen Bereich) und bieten somit einen besseren Zugang zu medizinischen Leistungen, während ländliche Regionen wie Schärding, Eferding, Vöcklabruck und Wels-Land schlechter versorgt sind. Im fachärztlichen Bereich ist in fast allen Bezirken ein Rückgang der Kassenpraxen in den Bereichen Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Zahnheilkunde zu verzeichnen. Es bleibt daher abzuwarten, ob der neue Regionale Strukturplan Gesundheit Oberösterreich (Planbeschluss Ende November 2025) auf die Versorgungslücken im Bundesland eingeht und mehr Kassenarztstellen in ausgewählten Regionen und Fachbereichen vorsieht. Zudem hat die zuständige Landesrätin Veränderungen im Spitalsbereich, wie z. B. eine Erhöhung der Intensivbettenanzahl angekündigt.

Fazit

In Oberösterreich haben alle Menschen Zugang zu Gesundheitsleistungen, der Zugang und die Inanspruchnahme ist aber nicht gleich. Ziel muss es daher sein, einen gerechten Zugang zur Versorgung für alle Versicherten zu schaffen, der nicht zur finanziellen Mehrbelastung für Einzelpersonen wird. Der niedergelassene Kassenarztbereich muss verstärkt ausgebaut werden, hier hat Oberösterreich im Vergleich zu anderen Bundesländern noch starken Aufholbedarf. Vorhaben zur Patient:innenlenkung müssen so gestaltet werden, dass sie niemanden vom Zugang zur medizinischen Versorgung ausschließen. Neben einem Ausbau der Angebote braucht es auch weitere Maßnahmen, damit alle Menschen in Oberösterreich ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung auch wahrnehmen können, wie z. B. niederschwellige Informationsangebote und mehr Fokus auf Prävention und Gesundheitskompetenz auf allen Ebenen.