Der Fehlzeitenreport zeigt die Entwicklung der krankheitsbedingten Fehlzeiten der Arbeitnehmer:innen seit 1970. Der Fokus liegt heuer auf der Untersuchung von Langzeitkrankenständen. Wiederkehrende chronische Erkrankungen beeinflussen das Krankheitsgeschehen erheblich. Ältere Beschäftigte sind von Langzeitkrankenständen überwiegend betroffen. Zudem haben Frauen längere Krankenstände als Männer, Tendenz steigend. Die Erkenntnisse bekräftigen einmal mehr den Bedarf nach Maßnahmen im Bereich Prävention.

Der Fehlzeitenreport – sozialpartnerschaftliches Krankenstandsmonitoring

Der Fehlzeitenreport (FZR) bietet einen Rundumblick, untersucht Krankenstandsdauer und -ursachen sowie die Krankenstände in den Bundesländern, nach Altersgruppen und Branchen und stellt einen Vergleich der Geschlechter auf. Die Ergebnisse sind sowohl für eine bundesweite Versorgungsplanung, aber auch für Maßnahmen der Betriebe im Bereich der Gesundheitsförderung relevant. Der FZR wird somit als ein sozialpartnerschaftliches Projekt – vom Dachverband, WKÖ und Arbeiterkammer – beauftragt und durch das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erstellt. Ergänzend dazu gibt es seit 2020 das digitale Fehlzeiten-Dashboard für Österreich.

Das Sondermodul für das Jahr 2024 analysierte die Langzeitkrankenstände. Diese gelten als Indikator für potenziell komplexe gesundheitliche Probleme und erfordern besondere betriebliche und medizinische Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Prävention, Wiedereingliederung und des Case Managements, um neben Lebensqualität auch die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen langfristig abzusichern.

Entwicklung der Krankenstände im Jahr 2024 – leichter Rückgang bei den Krankenstandstagen

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der erwerbstätig Versicherten auf rund 3,6 Mio. Personen. 70 Prozent dieser Versicherten waren mindestens einmal im Jahr im Krankenstand. Unselbstständig Beschäftigte waren im Jahresverlauf rund 15 Tage als arbeitsunfähig gemeldet. Somit war gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang bemerkbar, wobei seit der Covid-19-Pandemie eine Stagnation auf einem hohen Niveau besteht. Diese Entwicklung hängt mit der Zunahme der Fälle von Grippe und anderen Atemwegserkrankungen (24 Prozent der Fehltage) zusammen.

Die Zahl der Krankenstandsfälle hat sich leicht erhöht. Versicherte hatten durchschnittlich 2,4 Krankenstände im Jahr. Gleichzeitig verkürzte sich die Krankenstandsdauer pro Fall auf 9,2 Tage. 43 Prozent der Krankenstände dauerten sogar weniger als 4 Tage. Die steigende Zahl von Kurzkrankenständen ist mit der Zunahme von Infektionskrankheiten, insbesondere Atemwegserkrankungen begründet. Gleichzeitig dürfen dämpfende Effekte des Krankenstandsgeschehens, wie die Flexibilisierung der Arbeitswelt, die Zunahme an Teilzeitbeschäftigungen, Homeoffice-Möglichkeiten oder die frühzeitige Rückkehr zum Arbeitsplatz aus Furcht vor Arbeitsplatzverlust (Präsentismus) nicht unerwähnt bleiben. Moderne Therapieformen können zudem die Genesungsdauer verkürzen und sind somit ebenfalls relevante Einflussfaktoren.

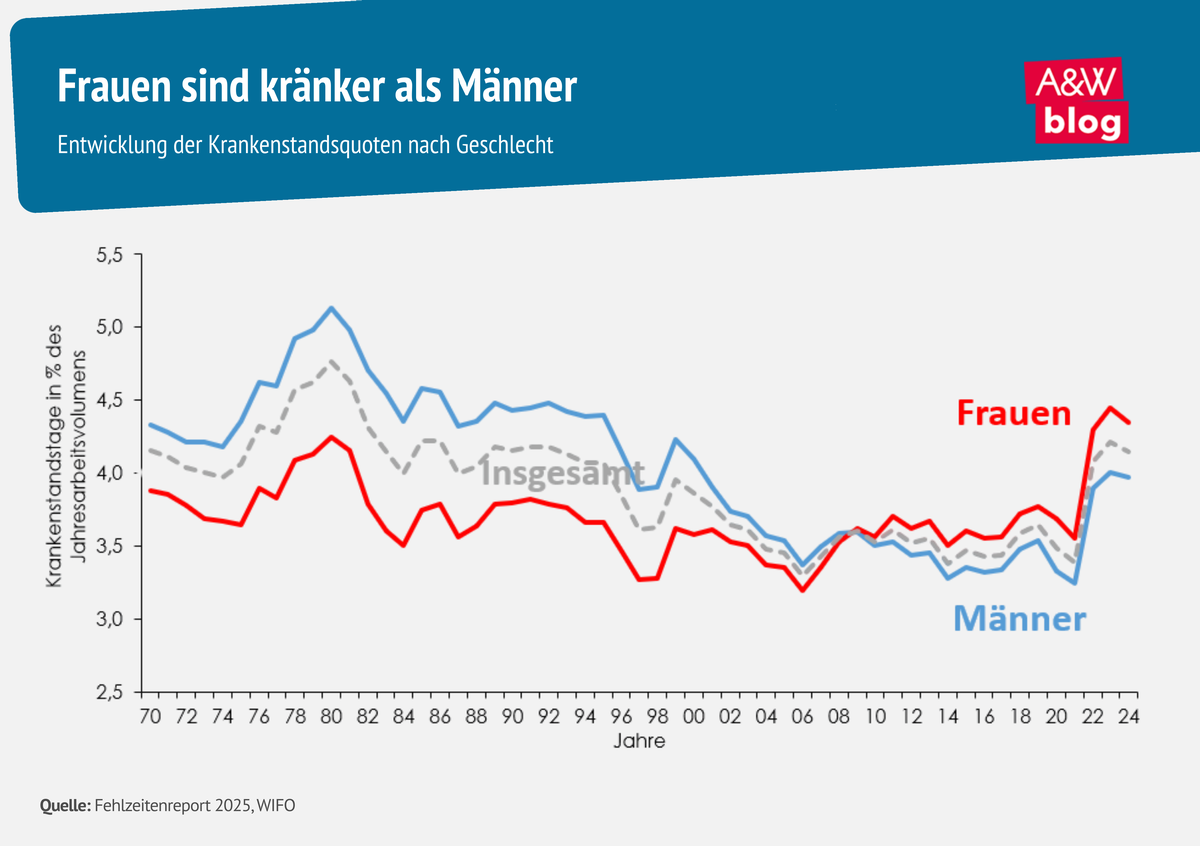

Frauengesundheit: Frauen sind kränker als Männer

Frauen sind immer präsenter in der Arbeitswelt. Ihre Erwerbstätigenquote lag im Jahr 2024 bei 70,7 Prozent (Männer: 77,5 Prozent). Allerdings sind Frauen wesentlich häufiger teilzeitbeschäftigt (Frauen: 51,1 Prozent, Männer: 13,7 Prozent). Grund für die Teilzeitbeschäftigung der Frauen ist nicht immer der eigene Wunsch, sondern überwiegend Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene.

In der Vergangenheit führte die Männerkonzentration in bestimmten Branchen mit hohen körperlichen Belastungen und Unfallrisiken zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden des Krankenstandsgeschehens. Somit verbrachten Männer durchschnittlich mehr Tage im Krankenstand als Frauen. Dieser Abstand verringerte sich kontinuierlich bis zur Umkehrung im Jahr 2008. Inzwischen verbringen Frauen 9,6 Prozent mehr Tage im Krankenstand als Männer. Signifikant ist dabei, dass der geschlechtsspezifische Unterschied im Steigen begriffen ist. Grund für diese Entwicklung ist nicht nur die Steigerung der Erwerbsbeteiligung der Frauen. Frauen arbeiten überwiegend in Branchen mit übermäßigen Krankenstandsquoten, beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen oder im Handel. Gleichzeitig sind in den männerdominierten Branchen (Bau oder Warenherstellung) aufgrund verpflichtender Arbeitnehmer:innenschutzmaßnahmen und Einsatz neuer technischer Mittel Rückläufe der Krankenstände zu beobachten. Nach den Ergebnissen des FZR führen all diese Umstände dazu, dass Arbeitnehmerinnen die höchste Krankenstandsquote aufweisen.

Die Entwicklung der Gesundheit der Frauen muss auch unter der Prämisse der Erhöhung des Frauenpensionsalters auf 65 Jahre sowie des von der aktuellen Bundesregierung eingeführten Nachhaltigkeitsmechanismus zur Sicherung des Pensionssystems und dessen langfristiger finanzieller Stabilität beobachtet werden. Um eine faire berufliche Teilhabe auch für Frauen zu ermöglichen und damit diese ihr angepasstes Pensionsantrittsalter gesund erreichen können, ist es dringend geboten, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Einerseits sind die strukturellen Mehrfachbelastungen der Frauen zu beheben (durch Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen, Ganztagsschulen und Pflegeangeboten für ältere Menschen), um damit das Erkrankungsrisiko von Frauen zu reduzieren. Andererseits sind frauenspezifische Aspekte in der Gesundheitsversorgung und -förderung, aber auch in der medizinischen Forschung und Ausbildung mitzudenken.

Krankenstände werden länger

Als Langzeitkrankenstände wurden im FZR 2025 die krankheitsbedingten Fehlzeiten von mindestens 40 Krankenstandstagen im Jahr untersucht. Die Ursachen für solche Abwesenheiten sind überwiegend psychische und Verhaltensstörungen (insbesondere im Dienstleistungssektor), Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie Verletzungen und Vergiftungen (im Bau- und Industriesektor). Auch die steigende Zahl der Krebserkrankungen – bereits in der Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren – verursacht dauerhafte Fehlzeiten.

18,3 Prozent aller Krankenstandsfälle sind Langzeitabwesenheiten. Diese verursachten im Jahr 2024 bereits 54 Prozent aller Fehltage, somit insgesamt 26 Mio. Tage. Statistisch zu beobachten ist, dass die Dauer der Langzeitkrankenstände in allen Altersgruppen steigt. Die Steigerung ist bereits ab einem Alter von 45 Jahren bemerkbar. Vor allem Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nehmen mit dem Alter stark zu. Machten sie bei den bis 24-Jährigen nur 10,3 Prozent aus, stieg der Anteil auf 29,4 Prozent bei den 55- bis 64-Jährigen. Auch die Relevanz der psychischen und Verhaltensstörungen bei dieser Altersgruppe ist hoch, da die Genesung je Krankheitsfall 94,2 Tage dauerte.

Kosten der Fehlzeiten

Die Gesamtkosten der Fehlzeiten im Jahr 2024 beliefen sich auf 14,9 Mrd. Euro. Direkte Kosten entstanden in der Höhe von 6 Mrd. Euro, aufgeteilt auf 4,8 Mrd. Euro Entgeltfortzahlung und 1,2 Mrd. Euro Krankengeldauszahlungen der sozialen Krankenversicherung. Die Höhe der Entgeltfortzahlungen (entspricht 2 Prozent der jährlichen Lohnsumme der Betriebe) unterstreicht die Wichtigkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Gesundheitsmanagements. Darüber hinaus entstehen durch die Fehlzeiten indirekte Kosten, wie Wertschöpfungsverluste, entgangene Sozialversicherungsbeiträge oder Verlust der Erwerbstätigkeit. Im Jahr 2024 beliefen sich diese „verdeckten“, volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch in höchstem Maße relevanten Kosten auf 8,9 Mrd. Euro.

Die aktuelle Bundesregierung hat sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket verständigt, um die langfristige Finanzierbarkeit des Pensionssystems sicherzustellen. Hierbei soll die Beschäftigungsquote älterer Menschen erhöht sowie das faktische Pensionsantrittsalter angehoben werden. Neben bereits beschlossenen Änderungen zur Altersteilzeit oder Teilpension sind Reformen insbesondere im Gesundheitsbereich erforderlich, damit Arbeitnehmer:innen das bestehende Regelpensionsalter gesund erreichen können. Wenn es gelingt, mit frühzeitigen Präventionsmaßnahmen die Krankenstände um 10 Prozent zu reduzieren, so könnte dies zu einer Gesamtkostenreduktion von 1,49 Mrd. Euro führen.

Prävention und gezielte Versorgung im Kampf gegen Langzeitkrankenstände

Da Langzeitkrankenstände für knapp 54 Prozent aller Krankenstandstage verantwortlich sind, ist es besonders wichtig, rechtzeitige gesundheitsfördernde Maßnahmen zu setzen, um die steigende Zahl an anhaltenden oder chronisch wiederkehrenden Erkrankungen zurückzudrängen. Gleichzeitig gehen zwei Drittel der Langzeitkrankenstände auf „bloß“ drei Krankheitsgruppen zurück: auf psychische und Verhaltensstörungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie Verletzungen. Somit hätten Präventionsmaßnahmen konzentriert auf diese drei Krankheitsgruppen eine enorme Hebelwirkung sowohl für die Sicherung der mentalen und körperlichen Gesundheit der Betroffenen als auch für die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und die Vermeidung von Arbeitslosigkeit.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber:innen, Beschäftigten und den Krankenversicherungsträgern. Frühzeitige Interventionen und individuelle betriebliche, aber auch außerbetriebliche Unterstützungsangebote können dazu beitragen, die Dauer von Krankheitsausfällen zu verkürzen und die negativen Auswirkungen von Fehlzeiten zu minimieren. Auch begleitende Angebote wie das Case-Management und Disease-Management-Programme der Sozialversicherung müssen ausgebaut und finanziell gestärkt werden. Gleichzeitig ist der Ausbau arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen notwendig, denn bei einer längeren oder wiederkehrenden Erkrankung droht oftmals der Arbeitsplatzverlust oder wird die Rückkehr zum Arbeitsplatz erschwert. Langfristige Fehlzeiten können zudem zum Verlust von beruflicher Qualifikation führen und finanzielle Einbußen bewirken. Volkswirtschaftlich betrachtet brächte allein die Reduktion der Langzeitkrankenstände um 10 Prozent eine Kostendämpfung von 800 Mio. Euro.

Neue Maßnahmen in Zeiten von knappen Budgets

Maßnahmen wie die Erstellung eines österreichischen Präventionskonzepts für alle Lebensbereiche mit klaren Zuständigkeiten nach Verantwortungsbereichen sind dringend geboten. Hierbei ist ein Augenmerk darauf zu legen, was Betriebe tun können, um die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer:innen zu fördern. Aber auch strukturelle Maßnahmen zur besseren Gesundheitsversorgung von chronisch kranken Menschen, wie etwa Disease-Management-Programme oder interdisziplinäre Primärversorgungseinheiten für Frauengesundheit, können Krankenstände reduzieren. Das bedeutet auch, dass finanzielle Mittel für Prävention und eine gute Gesundheitsversorgung verfügbar gemacht werden müssen. Daran ändert die Notwendigkeit einer Budgetkonsolidierung nichts, denn die volkswirtschaftlichen, sozialen und betrieblichen Kosten des Nichthandelns sind deutlich höher als Investitionen in gesunde Arbeitnehmer:innen.