Seit einem Vierteljahrhundert existieren Fachhochschulen in Österreich. Von der Erweiterung der Hochschullandschaft um eine praxisnahe Ausbildungsschiene haben sowohl viele Kinder aus ArbeitnehmerInnenfamilien als auch Berufstätige profitiert. Das Jubiläum ist aber nicht nur ein Anlass zum Feiern, denn nach wie vor gibt es vielfältigen Verbesserungsbedarf.

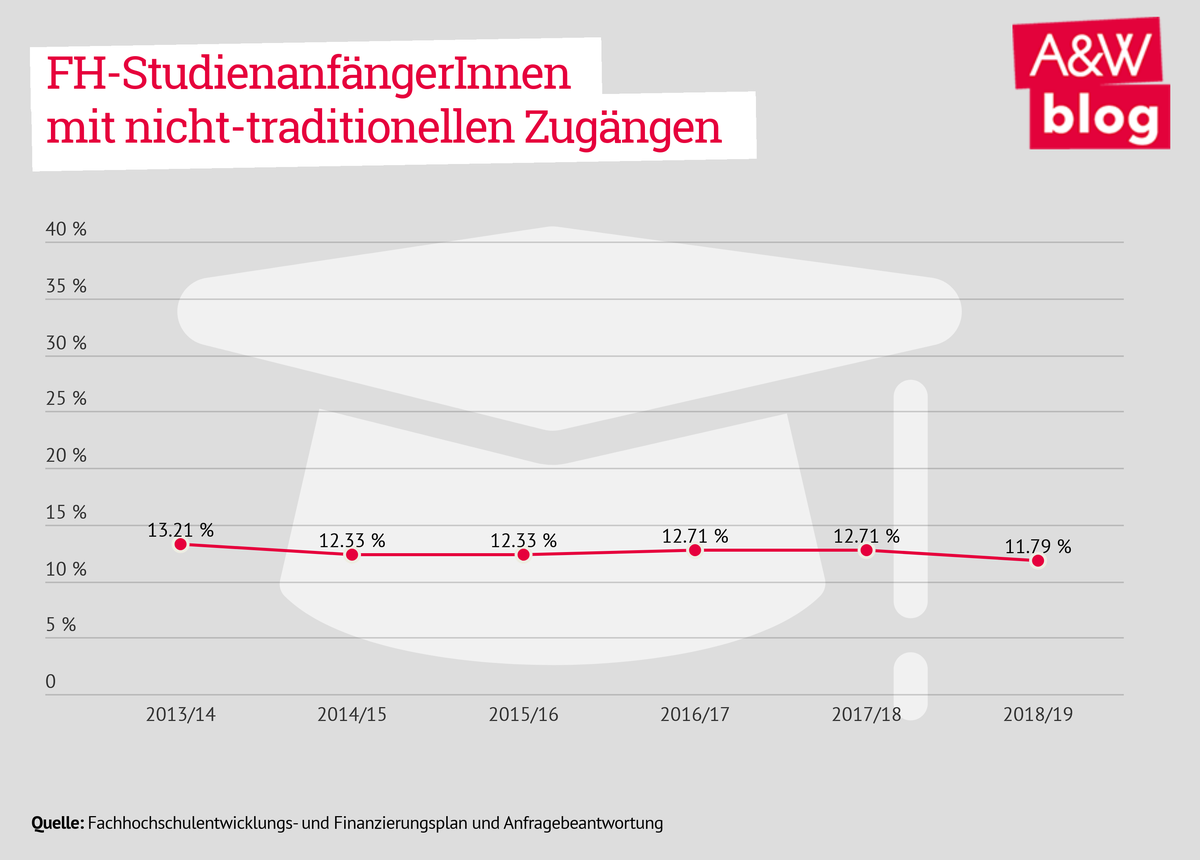

In den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es mit den neuen FH-Studiengängen erstmals eine Alternative zu den traditionellen Universitätsstudien. Österreich war in diesem Bereich im Vergleich mit anderen europäischen Ländern eher ein Spätzünder. Die Nachfrage war von Anfang an groß, nicht nur seitens der Wirtschaft. Mit stark praxisbezogenen Studien plus guten Arbeitsmarktchancen, einer überschaubaren Studiendauer sowie verbesserter regionaler Zugänglichkeit durch zusätzliche Hochschulstandorte wurden neue Studierendengruppen angesprochen. Ein besonderer Pluspunkt von Fachhochschulen sind seit Beginn an auch spezielle Studienangebote für Berufstätige sowie ein breiterer Zugang, auch für Personen mit einschlägiger beruflicher Qualifikation, aber ohne traditionelle Matura. Diese Rahmenbedingungen haben erfreulicherweise zu einer ausgewogeneren sozialen Durchmischung des Hochschulsektors geführt.

FH-Sektor: Jung und weiter klein

Die Fachhochschulen mit 21 Erhaltern sind mittlerweile ein fester Bestandteil der österreichischen Hochschullandschaft. Ausgehend von ein paar hundert Studierenden im Jahr 1994 umfasst der Bereich mittlerweile mehr als 53.000 Studierende in fast 500 Bachelor- und Master-Studiengängen. Knapp die Hälfte dieser Studiengänge wird bereits in berufsbegleitenden Organisationsformen geführt. Mittlerweile existieren auch mehrere duale FH-Studiengänge mit den parallelen Lernorten Hochschule und Unternehmen. Finanziert werden die Fachhochschulen nach wie vor hauptsächlich aus staatlichen Mitteln – rund 80 Prozent der Studienplätze sind bundesfinanziert.

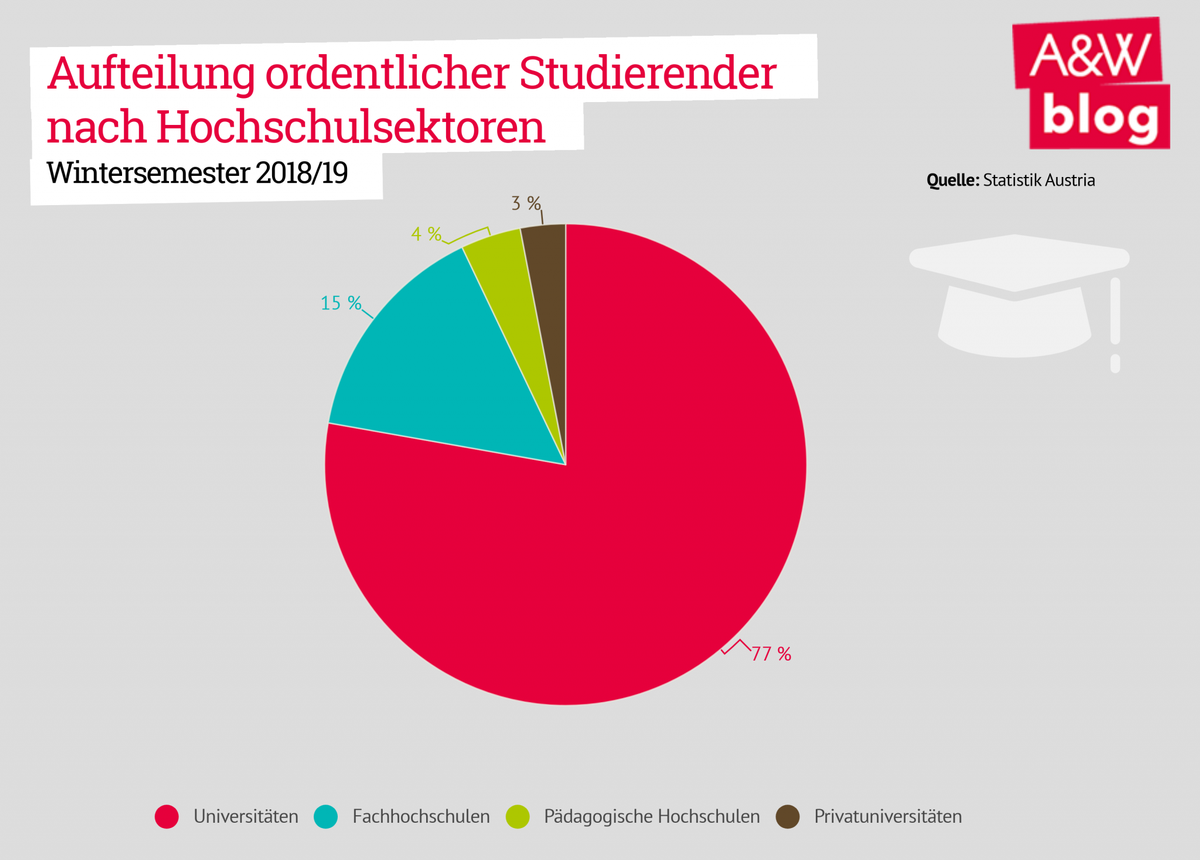

Im Vergleich mit den Universitäten ist der FH-Sektor aber weiterhin relativ jung und klein. Vom mittelfristigen Ziel des Wissenschaftsministeriums im Rahmen des Projekts „Zukunft Hochschule“, mindestens 30 Prozent der Studierendenzahl zu erreichen, ist man noch recht weit entfernt. Laut Statistik Austria gab es im Wintersemester 2018/19 insgesamt rund 270.000 ordentliche Studierende an Universitäten und etwa 53.000 an FH.

Die derzeitigen Ausbaupläne des Bundes sind – trotz des oft beklagten Fachkräftemangels – wenig ambitioniert und entsprechen nicht der Nachfrage: Der FH-Plan sieht bis zum Studienjahr 2022/23 nur 1.450 zusätzliche AnfängerInnenstudienplätze vor. Dadurch wird es im Studienjahr 2024/25 insgesamt ca. 57.700 Studienplätze geben, davon etwa 43.000 bundesfinanziert. Die Fachhochschulkonferenz verweist allerdings auf jährlich 50.000 StudieninteressentInnen, die wegen fehlender Studienplätze nicht aufgenommen werden können. Eine deutliche Aufstockung der Studienplätze um zumindest 1.000 AnfängerInnenplätze pro Studienjahr wäre daher dringend notwendig. Die österreichische Hochschulplanung kann derzeit mit einem Fleckerlteppich verglichen werden: Für die FH gibt es den nirgends legistisch verankerten FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplan und jährlich erfolgende Ausschreibungen. Notwendig ist allerdings ein strategisch geplanter Ausbau, der auf einem alle Sektoren umfassenden mehrjährigen, gesamtösterreichischen Hochschulplan beruht. Die für viele StudienwerberInnen bereits unüberschaubare Fülle an Studienangeboten von Unis, FH, Privatunis etc. sowie deren „Kleinteiligkeit“ muss dabei ebenfalls ein Thema sein. Die Planung darf nicht nur die HochschulvertreterInnen umfassen, sondern muss auch im Dialog mit der interessierten „Außenwelt“, wie etwa den Sozialpartnern, erfolgen. Aus ArbeitnehmerInnensicht sollten z. B. Bachelor-Studiengänge nicht zu spezifisch am Bedarf von einzelnen Betrieben ausgerichtet sein, um die Arbeitsmarktflexibilität der AbsolventInnen zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wäre es auch wichtig, erneut eine österreichweite AbsolventInnenbefragung durchzuführen. Zweckmäßig wäre auch ein alle Hochschulsektoren umfassendes Berichtswesen. Als erster Schritt sollte im Fachhochschul-Studiengesetz verpflichtend die Erstellung eines FH-Berichts analog zum Universitätsbericht festgeschrieben werden. Der FH-Ausbau muss selbstverständlich auch mit einer entsprechenden Finanzierung einhergehen. Bei den Fachhochschulen gibt es seit Beginn eine Studienplatzfinanzierung mit fixen Fördersätzen ohne automatische Anpassung an gestiegene Löhne etc. Eine adäquate regelmäßige Valorisierung ist aber wichtig, denn das haupt- und nebenberufliche Lehrpersonal ist ein zentraler Faktor für eine qualitätsvolle Ausbildung. Trotz 25-jähriger „Erfolgsstory“ gibt es aus ArbeitnehmerInnen-Perspektive auch noch in anderen Bereichen Verbesserungspotenzial. Wir möchten drei Bereiche herausgreifen:

Zusammengefasst sind 25 Jahre FH tatsächlich ein Grund zum Feiern, allerdings auch ein Auftrag an die Politik: Am neuen Regierungsprogramm und am nächsten Budget wird abzulesen sein, wie es mit den FH weitergeht und ob es künftig tatsächlich mehr Studienchancen für Berufstätige und Studieninteressierte aus ArbeitnehmerInnenfamilien gibt!

Wachsen allein ist nicht genug

Stärken stärken: Mehr tun für soziale Durchmischung und Berufstätige