Wenn in den letzten Jahren über künstliche Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz gesprochen wurde, dachten viele zuerst an Chatbots, automatisierte Prozesse oder Roboter in der Fabrikhalle. Nun aber rückt ein anderes Thema in den Mittelpunkt: Eine neue Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) zeigt, digitale Systeme, oft mit KI, übernehmen zunehmend die Organisation von Arbeit. Wer, wann, wo, was … die Maschine gibt immer öfter den Takt vor. Das nennt sich algorithmisches Management (AM): Software übernimmt die Aufgabenverteilung in der Belegschaft, überwacht und bewertet die erbrachte Leistung. Wenn dabei lernfähige oder datengetriebene Verfahren eingesetzt werden, spricht man von KI-gestütztem algorithmischem Management (AM). Die Analyse der Studie liefert zugleich die inhaltliche Grundlage für die Empfehlung des Beschäftigungsausschusses (EMPL), über eine europäische Richtlinie zum algorithmischen Management nachzudenken. Diese Form der digitalen Steuerung braucht insbesondere auch am Arbeitsplatz klare Regeln und Schutzmechanismen.

Aktuelle Entwicklungen

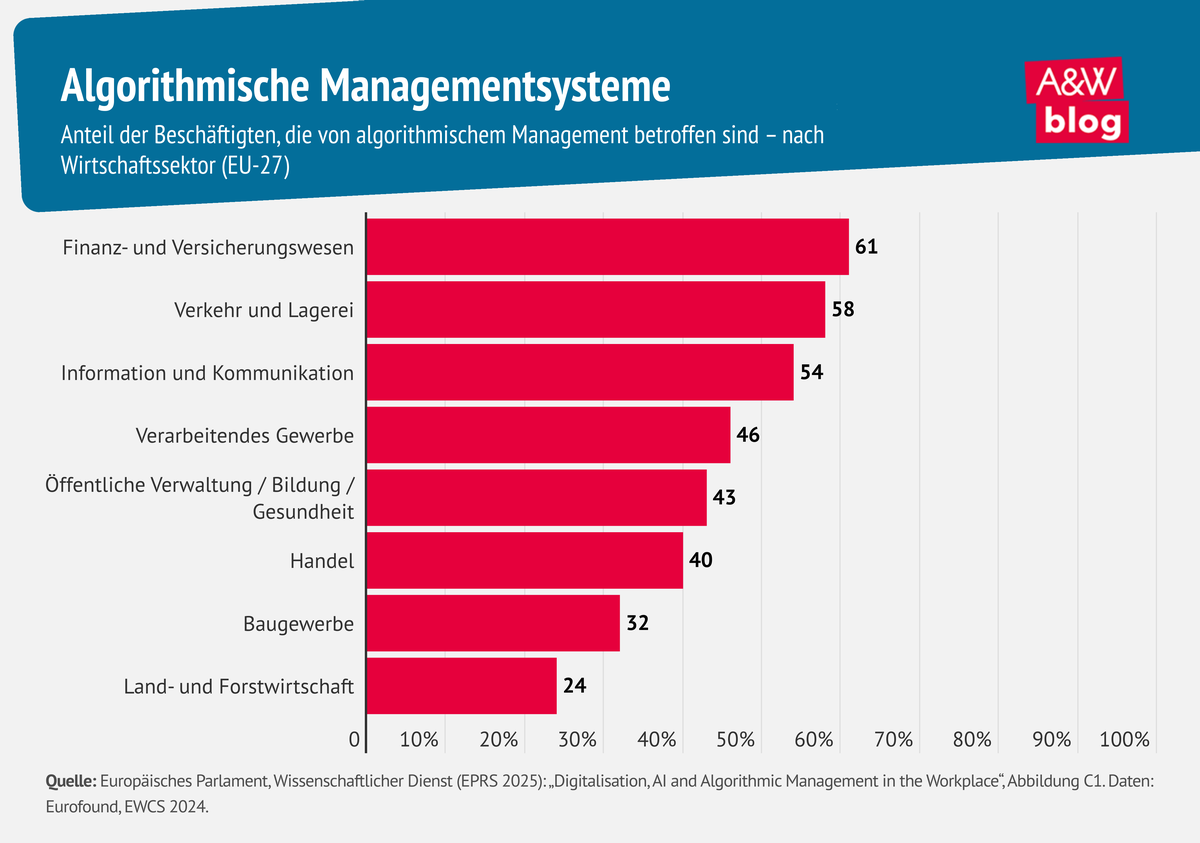

Laut der Studie geben EU-weit bereits rund 42 Prozent der Beschäftigten an, von algorithmischen Managementsystemen betroffen zu sein. Mittelfristig könnte dieser Anteil auf über 55 Prozent steigen. Die tatsächliche Verbreitung ist schwer zu messen, da Erhebungen unterschiedliche Definitionen nutzen.

Auffällig ist zudem, dass Beschäftigte in Betrieben mit Arbeitnehmer:innenvertretung überdurchschnittlich häufig betroffen sind – in Österreich, Finnland und Frankreich sogar besonders stark. Dieses Muster verweist darauf, dass algorithmisches Management nicht nur in prekären Arbeitsverhältnissen, sondern auch in formal regulierten Strukturen Fuß gefasst hat. Gerade dadurch entstehen neue Herausforderungen für Mitbestimmung und den Umgang mit digitaler Steuerung.

Diese Systeme sind längst nicht mehr auf Plattformarbeit oder Lieferdienste beschränkt. Sie finden sich in Lagerhäusern, Krankenhäusern, Telekommunikationsbetrieben, großen Dienstleistungsunternehmen und der Industrie. Mit anderen Worten: Auch im „normalen“ Betrieb steuern zunehmend Algorithmen den Arbeitstag.

Die Funktionsweise ist bekannt: Aufgaben werden automatisch verteilt, Leistung gemessen, Benchmarks gesetzt, Warnungen oder Hinweise verschickt, und all das fließt in Anreiz- und Sanktionsmechanismen ein, die auf kontinuierlichen Bewertungen beruhen. Was früher zwischenmenschlich verhandelt wurde, in Gesprächen mit Vorgesetzten, läuft heute zunehmend über Dashboards oder Softwarelogiken und beeinflusst das Verhalten. Es heißt weniger: „Sprechen Sie mit Ihrem Chef“, und öfter: „Das System zeigt, Sie haben 78 Prozent des Ziels erreicht.“

Warum das wichtig ist

Es geht hier nicht nur um Jobverlust durch Automatisierung, obwohl das Thema bleibt. Entscheidend sind drei weitere Entwicklungen:

- Steigender Arbeitsdruck: Die Systeme erhöhen Tempo und Erwartungsdruck, reduzieren Pausen und definieren, was als „pünktlich“ oder „effizient“ gilt, neu.

- Fehlende Transparenz, illegale Funktionen: Viele Arbeitnehmer:innen wissen nicht, wo Systeme eingesetzt werden, wie die Bewertung berechnet wird, wie die Daten verwendet werden oder wie sie diese anfechten können. Hinzu kommt, dass manche AM-Systeme Funktionen enthalten, die in der EU als unzulässige Überwachung gelten würden.

- Lücken in der Regulierung: Es gibt rechtliche Schutzinstrumente, etwa im Datenschutz oder Arbeitsschutz, doch sie greifen oft nur punktuell. Individuelle Rechte, wie der Zugang zu den eigenen Daten, führen selten zu kollektiver Mitbestimmung über die eingesetzten Systeme.

Was die neue Studie des EU-Parlaments zeigt

Die neue Studie des Europäischen Parlaments bestätigt, was wir auch in unseren beauftragten Analysen zum algorithmischen Management im Außendienst und in mobilen Arbeitsumgebungen beobachten: Tools, die zunächst als Planungshilfe oder Optimierung gedacht sind, werden stillschweigend zu Überwachungsinstrumenten. Damit ist klar: Das ist kein Randphänomen, sondern ein struktureller Wandel in der Arbeitswelt.

Besonders relevant: Der Bericht zeigt, dass die europäische Politik dem Thema zunehmend Aufmerksamkeit schenkt. Das Europäische Parlament empfiehlt, ein Rechtsinstrument für algorithmisches Management zu prüfen – ergänzend zu DSGVO, Plattformarbeitsrichtlinie und AI Act. Damit rückt das Thema allmählich von der Forschungsebene in die politische Wahrnehmung.

Was Mitbestimmungs-Akteure jetzt tun können

- Transparenz einfordern: Welche Daten werden erhoben? Wie entstehen Bewertungen? Welche Algorithmen treffen Entscheidungen? Nur wer die Grundlagen kennt, kann mitreden.

- Frühzeitige Einbindung und Beteiligung sicherstellen: Wenn neue Systeme eingeführt oder Arbeitsregeln angepasst werden, braucht es vorbereitete Akteure. Betriebsräte und Personalvertretungen brauchen technisches Wissen und müssen die Systeme verstehen, bevor sie eingeführt werden.

- Überwachung als Arbeitsfrage begreifen: Eine Routing-App, ein Wearable oder ein Tracking-System ist nicht nur ein Produktivitätstool, sondern Teil der Arbeitsbeziehung, mit Auswirkungen auf Autonomie und Gesundheit.

- Cyber- und Datensicherheit einbeziehen: Manipulierbare oder unsichere Systeme können Beschäftigten direkt schaden – etwa wenn Leistungsdaten in falsche Hände geraten.

- Kennzahlen nutzen: Die Studie bietet gute Anhaltspunkte für die Argumentation: 42 Prozent betroffen, 55 Prozent erwartet. Solche Daten helfen, das Thema sichtbar zu machen und den Handlungsbedarf gegenüber Arbeitgebern und Politik zu belegen. Das verdeutlicht, dass algorithmisches Management kein Einzelfall, sondern ein europaweiter Trend ist.

- Psychosoziale Risiken betonen: Dauerhafte Bewertung, Echtzeitdruck und Kontrolle sind klassische Stressoren, an die Gewerkschaften bestehende Schutzrahmen anknüpfen können.

Fazit

Algorithmisches Management ist keine Zukunftsfrage mehr, sondern zunehmend Realität in den Betrieben. Es verändert, wie Führung, Kontrolle und Leistung in der Arbeitswelt verteilt werden: weg vom persönlichen Gespräch, hin zum Urteil des Systems. Für Beschäftigte und ihre Vertretungen heißt das: aktiv werden, bevor sich neue Machtasymmetrien verfestigen.

Die gute Nachricht: Erste politische Stimmen erkennen die Herausforderung. Im Europäischen Parlament gibt es erste Vorschläge und Diskussionen über neue Regeln und Schutzmechanismen. Entscheidend wird nun sein, dass Gewerkschaften, Betriebsräte, Personalvertretungen und Beschäftigtenvertretungen ihre Positionen und Forderungen klar einbringen – damit Mitbestimmung und Schutzrechte in einer möglichen europäischen Richtlinie zum algorithmischen Management verankert werden. Nicht das System sollte über die Menschen entscheiden, sondern die Menschen über das System.