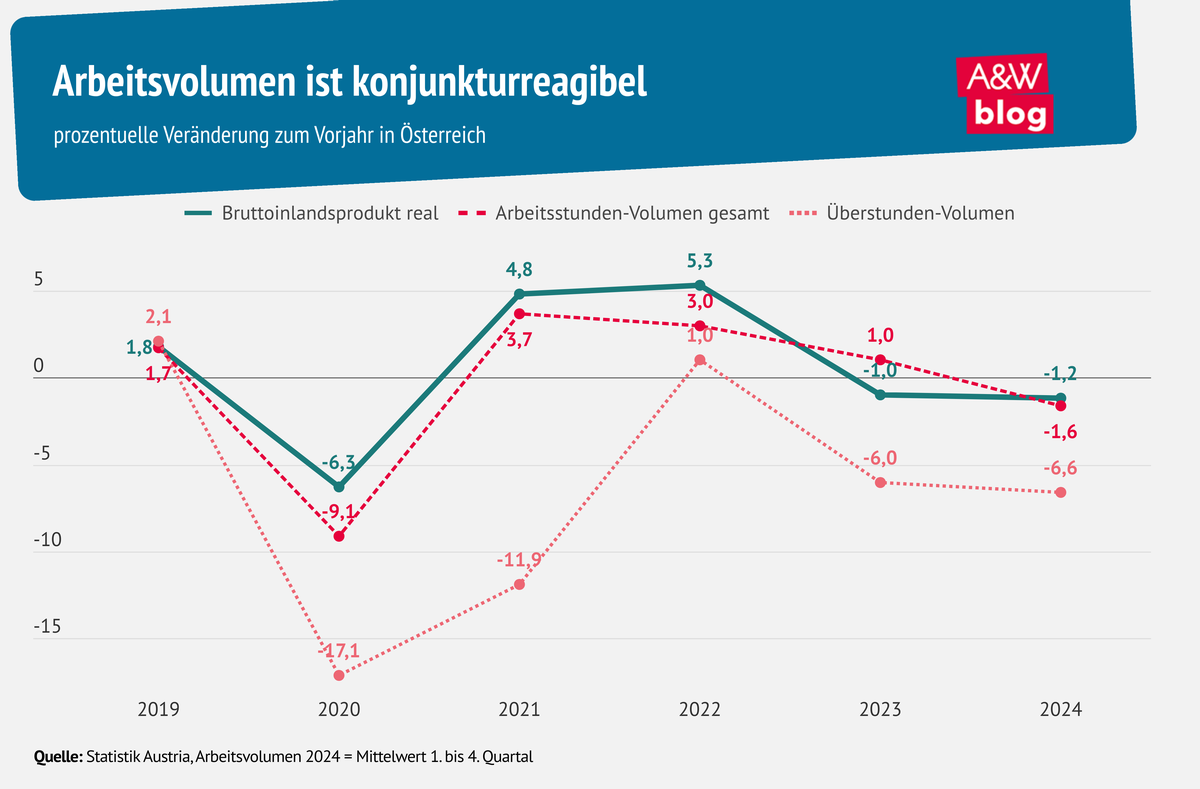

Das Arbeitsvolumen ist höchst konjunkturreagibel. Wenn die Wirtschaft brummt, steigen Beschäftigung und Arbeitsstunden. Bei erhöhtem Arbeitsbedarf werden auch über die Normalarbeitszeit hinausgehende Überstunden erbracht. In einer Konjunkturflaute aber kommt insgesamt weniger Arbeit zum Einsatz und die Arbeitslosigkeit steigt – wenn nicht gegengesteuert wird. Dass moderate Durchschnittsarbeitszeit mit hoher Produktivität kompatibel ist, zeigt der internationale Vergleich. Österreichs 40-Stunden-Woche wird ein halbes Jahrhundert alt. Zeit zum Vorwärtsgehen.

2025 wird die gesamte Wirtschaftsleistung in Österreich im dritten Jahr in Folge real sinken. Die Arbeitslosenquote wird auf über 7 Prozent steigen und Tausende Menschen werden zusätzlich auf Arbeitsuche sein (AMS und WIFO). Die These, dass die Bereitschaft der Arbeitnehmer:innen für eine ausreichende Arbeitserbringung bzw. Überstunden zu gering wäre, ist eine glatte Themenverfehlung. Haupttreiber oder -bremser des Arbeitsvolumens ist die – derzeit lahme – Konjunktur.

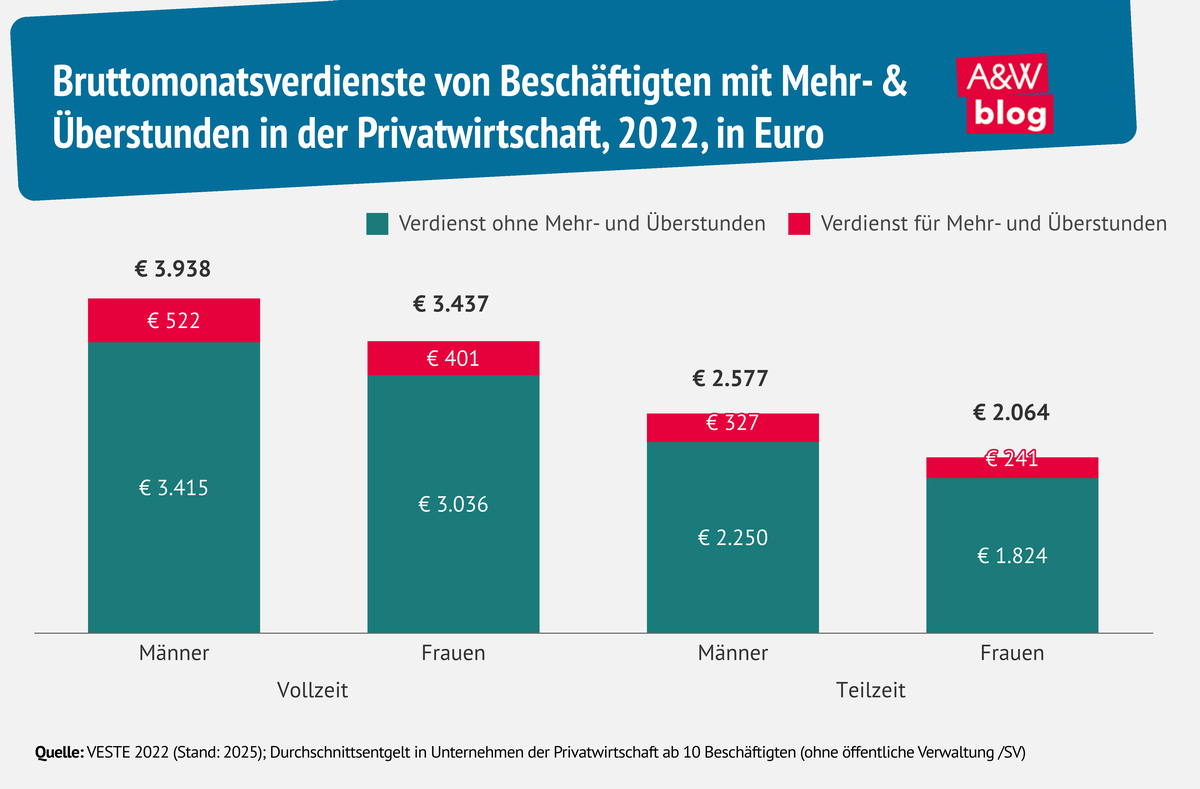

Rund ein Achtel des Verdienstes durch Überstundenentgelt

Am absolut meisten regelmäßige Überstundenarbeit gibt es im Produktionsbereich mit 2023 über 100.000 Betroffenen, gefolgt vom Handel (mehr als 60.000), dem Gesundheits- und Sozialwesen und der öffentlichen Verwaltung/Sozialversicherung (je mehr als 50.000) sowie Erziehung/Unterricht (mehr als 40.000).

Innerhalb der Privatwirtschaft beträgt laut Verdienststrukturerhebung für das Jahr 2022 (VESTE, Unternehmen ab 10 Arbeitnehmer:innen, ohne öffentliche Verwaltung/SV) der Anteil der Beschäftigten mit Mehr- und Überstundenarbeit rund ein Viertel bzw. 25,8 Prozent. Im produzierenden Bereich sind es mehr als ein Drittel (34 Prozent) und im Dienstleistungsbereich über ein Fünftel (22 Prozent).

Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Mehr- bzw. Überstunden erbringenden Beschäftigten 2022 in Höhe von 3.641 Euro stammte zu etwa einem Achtel (12,9 Prozent bzw. 471 Euro) aus dem Überstundenverdienst. Der Überstundenverdienstanteil macht bei Vollzeit insgesamt rund 13 und bei Teilzeit rund 12 Prozent aus.

Niedrige Zahlungsmoral

Handlungsbedarf gibt es bei der zu niedrigen Zahlungsmoral. Denn 2024 blieb ein Viertel der in Privat- und öffentlicher Wirtschaft erbrachten rund 169 Millionen Über- und Mehrarbeitsstunden unbezahlt und wurde auch nicht in Zeit ausgeglichen. Diese 42 Millionen Stunden Gratisarbeit bedeuten einen immensen Lohnraub und Entfall von Lohnsteuer sowie Sozialversicherung in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro.

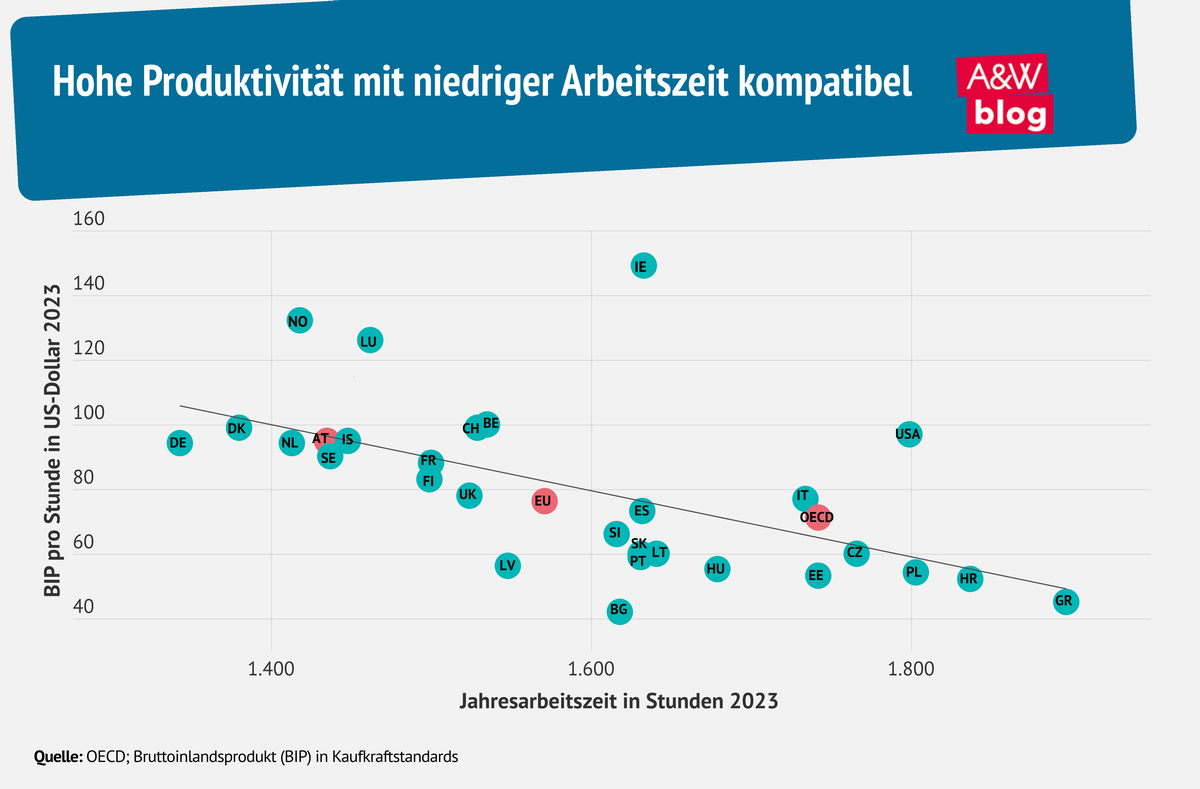

Produktivität und Arbeitszeit

Hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann mit moderater durchschnittlicher Arbeitszeit erbracht werden. Denn Länder mit relativ kurzer tatsächlich geleisteter Jahresarbeitszeit, darunter auch Österreich, schaffen ein hohes Arbeitsproduktivitätsniveau (Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde) – bzw. eine hohe Produktivität ermöglicht eine kürzere Arbeitszeit. Lange Arbeitszeiten hingegen treten tendenziell in Ländern mit einer geringeren Produktivität auf.

Produktivitätsimpulse erforderlich

Problematisch waren und sind die seit 2023 international auftretenden – und in Österreich aufgrund der Inflationsmisere besonders deutlichen – Produktivitätseinbußen, die Ausdruck der anhaltenden Konjunkturflaute sind. Hier ist die Regierung gefordert, mit einer konjunkturgerechten Budgetpolitik ein investitions- und innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen, Bildung und Qualifizierung zu priorisieren und eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Älteren zu erreichen. Ineffektiv dabei sind laut Simulationen des Produktivitätsrats die Anhebung des Pensionsantrittsalters oder Begünstigungen für Unternehmen wie die Senkung von Dienstgeberbeiträgen für Ältere.

Schädliche Nebenwirkung von steuerprivilegierten Überstunden

Die in Deutschland und Österreich diskutierte Ausweitung der steuerlichen Besserstellung von Überstunden setzt laut IG Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban „insbesondere in der ‚Rushhour des Lebens‘ völlig falsche, in der Praxis oft gesundheitsschädliche Handlungsanreize“ und hätte laut IMK-Direktor Sebastian Dullien „eine Reihe schädlicher Nebenwirkungen“: verschärfte Ungleichheit am Arbeitsmarkt, Bevorzugung von Besserverdienenden wegen ihrer höheren Grenzsteuersätze und sinkende Produktivität. Zusammen mit der in Deutschland drohenden Abschaffung des auf acht Stunden begrenzten Arbeitstages und der Umstellung auf Wochenbasis ist das „ein Giftcocktail für die Gesundheit und Leistungskraft von Beschäftigten“ (DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel).

Happy Birthday: 40-Stunden-Woche wird ein halbes Jahrhundert alt

Trotz drohender Angriffe auf (Arbeitszeit- und somit Lebenszeit-)Schutzrechte der lohnabhängig Beschäftigten bieten etliche Experimente und – auch österreichische – Firmenbeispiele in einzelnen Ländern einen Arbeitszeit-Lichtblick. So testet etwa Deutschland die 4-Tage-Woche mit eindeutig positiven Ergebnissen.

Der Zugriff auf die Lebenszeit muss eingeschränkt und nicht ausgeweitet werden. Das bedeutet Teilhabe am technologischen Fortschritt und den Produktivitätszuwächsen, ist die Basis für Gesundheitsschutz und Vollbeschäftigung. Für das Ziel einer Verkürzung der Arbeitszeit gilt nach wie vor die „Begründungstrias aus arbeitsmarkt-, humanisierungs- und alltagskulturellen Argumenten“ (© Urban).

In Österreich wurde in mehreren Schritten die wöchentliche Normalarbeitszeit auf nunmehr – seit Jänner 1975 geltende – 40 Wochenstunden reduziert. Mehrere Instrumente kamen dabei zum Einsatz: Erstens ein von der SPÖ initiiertes Volksbegehren zur Einführung der 40-Stunden-Woche, welches im Mai 1969 knapp 890.000 Unterstützungen erhält. Zweitens ein von den Sozialpartnern ab 1970 geltender General-Kollektivvertrag, der die schrittweise Verkürzung von zuvor 45 auf 40 Stunden bis 1975 vorsieht. Und schließlich drittens das Arbeitszeitgesetz von 1969, das analog zum General-KV die etappenweise Verkürzung (43 Stunden ab 1970, 42 Stunden ab 1972, 40 Stunden ab 1975) bei vollem Lohnausgleich vorsieht. Letʼs look back and go forward!