Seit Beginn der Krise ist die Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der zentrale Bezugsrahmen des europäischen Krisenmanagements. Diese Wettbewerbsfixierung basiert im Grundsatz auf der politisch dominanten, aber empirisch nicht haltbaren Interpretation der Krise als eine Krise der (lohn-)kostenbezogenen Wettbewerbsfähigkeit. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird aber weder ausschließlich von den Lohnstückkosten bestimmt, noch entscheidet sie alleine über den Exporterfolg – der wiederum selbst für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung überschätzt wird. Angesichts der großen Bedeutung der Binnennachfrage wäre ein lohngetriebenes Wachstumsmodell sehr viel erfolgsversprechender.

Vor der Einführung des Euro wurden nationale Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit traditionell über die Abwertung einzelner Währungen ausgeglichen. Da dieses Instrument jedoch in einer Wirtschafts- und Währungsunion per definitionem nicht zur Verfügung steht, wird die Senkung der Arbeitskosten in Ländern mit hohen Leistungsbilanzdefiziten durch die Kürzung und das Einfrieren der Löhne als einziger Weg zur Bekämpfung der makroökonomischen Ungleichgewichte in der Eurozone propagiert. Das Ziel dieser Strategie der „internen Abwertung“ ist es, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem die Preise für die in einem Land erstellten Güter und Dienstleistungen im Vergleich zu dessen Handelspartnern gesenkt werden, um damit – so die reine Lehre – Exporte relativ zu verbilligen und Importe relativ zu verteuern.

„Interne Abwertung“ als Abwärtsspirale der Löhne

Der Begriff „interne Abwertung“ ist daher nur eine vornehme Umschreibung für das Ingangsetzen einer Abwärtsspirale der Löhne durch direkte Eingriffe in die nationale Lohnpolitik und durch die Umsetzung sogenannter „struktureller Reformen“ im Bereich der Tarif- und Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel, die nach unten gerichtete Flexibilität der Löhne zu erhöhen. Wie politisch einflussreich dieser Ansatz in der politischen Praxis ist, zeigt sich auch an den verschiedenen Initiativen, die „interne Abwertung“ institutionell stärker zu verankern. Das jüngste Beispiel ist die vom Rat am 20. September formal verabschiedeten Empfehlung zur „Einrichtung nationaler Produktivitätsausschüsse“, die zu Beginn der Verhandlungen noch ehrlicher als Wettbewerbsräte bezeichnet wurden.

Da die Strategie der „internen Abwertung“ zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von politischen Entscheidungsträgern immer wieder als alternativlos dargestellt wird, sollen im Folgenden die zentralen Annahmen dieses Ansatzes kritisch untersucht werden. Dabei wird deutlich, dass die Argumentation der Verfechter der „internen Abwertung“ an drei zentralen Stellen zu kurz greift und daher keineswegs so alternativlos ist, wie immer behauptet wird.

Irrtum 1: Einseitiger Fokus auf Lohnstückkosten als Determinante der preislichen Wettbewerbsfähigkeit

Die einseitige Konzentration auf die Lohnstückkosten als Bestimmungsfaktor der preislichen Wettbewerbsfähigkeit greift in zweierlei Hinsicht zu kurz: Zum einen lässt die einseitige Lohnstückkostenfixierung außer Acht, dass nicht nur Lohnkosten sondern auch Kapitalkosten über die Herstellungskosten eines Unternehmens entscheiden. Zum anderen bleibt in der Argumentation, die Tatsache unberücksichtigt, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens nicht nur durch die Produktionskosten bestimmt wird, sondern auch durch dessen Ansprüche an eine bestimmte Gewinnmarge – d.h. es besteht keine direkte Beziehung zwischen Kosten- und Preisentwicklung.

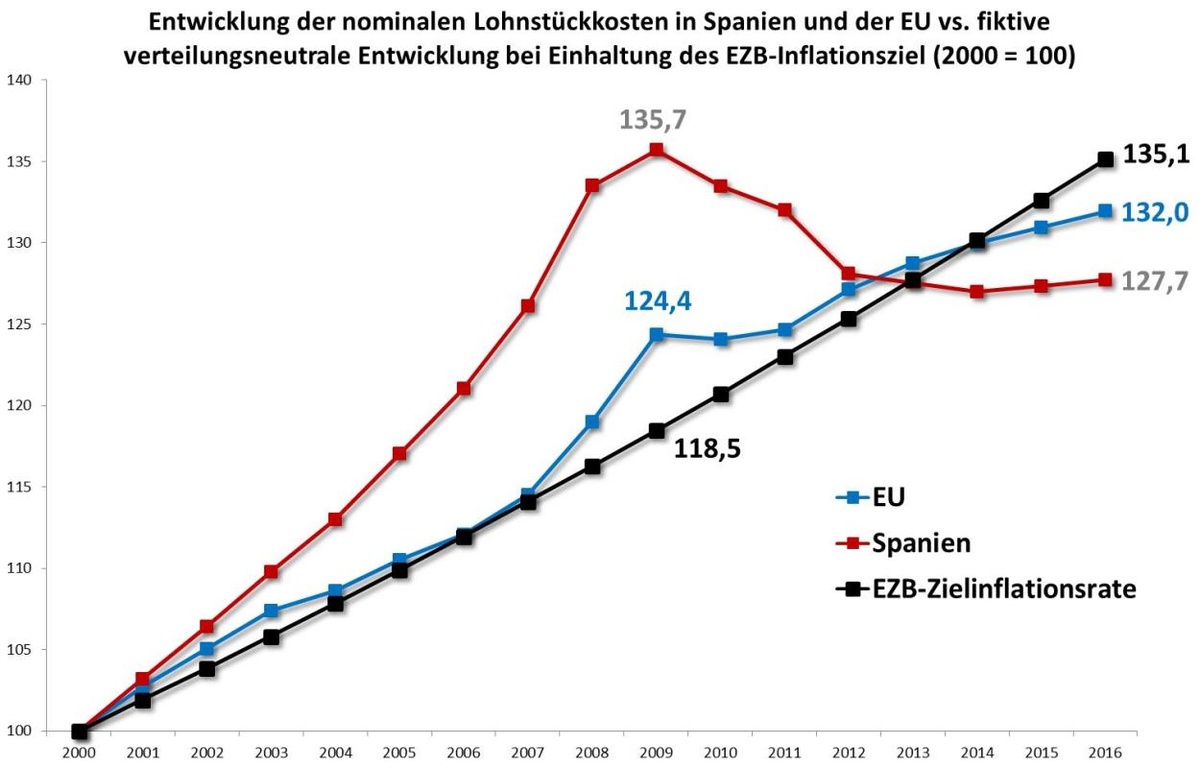

Spanien, das unter der konservativen Regierung Rajoy immer wieder als Musterschüler der internen Abwertungsstrategie dargestellt wird, ist hierbei ein sehr gutes Beispiel, um die obigen Punkte empirisch zu verdeutlichen. Wie die untenstehende Grafik zeigt, hat Spanien tatsächlich bis 2013 sämtliche seit 1999 aufgelaufenen Unterschiede in der Lohnstückkostenentwicklung im Vergleich zur restlichen Eurozone mehr als ausgeglichen – mit entsprechend negativen Folgen für die Binnenmarktentwicklung. Allerdings hinkt das Land bezüglich der relativen Preisentwicklung trotz dieser deutlichen Senkung der Lohnstückkosten noch immer hinterher. Die Erklärung hierfür liegt in der Tatsache, dass die Senkung der Lohnstückkosten nur teilweise an die Preise weiter gereicht wurde – so wie übrigens auch in Portugal und Griechenland. Sie wurde stattdessen zur Steigerung der Gewinnmarge verwendet. Darüber hinaus stiegen in Spanien während der Krise die Kapitalstückkosten – im Gegensatz zu den Lohnstückkosten – weiter an. Entsprechend liegen die Unterschiede in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit weniger in der unterschiedlichen Entwicklung der Lohnstückkosten als vielmehr in den steigenden Gewinnmargen und Kapitalkosten begründet.

Irrtum 2: Einseitiger Fokus auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit als Determinante der Exportleistung

Deutschland ist das oft angeführte Paradebeispiel für den positiven Effekt einer auf moderaten Lohnentwicklungen und neoliberalen Reformen des Arbeitsmarktes beruhenden Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit auf die Exportleistung eines Landes. Ausgeblendet wird hierbei jedoch die Bedeutung der nicht-preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Dies ist umso erstaunlicher weil schon seit längerem selbst in Studien der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission die Bedeutung der nicht-preislichen Wettbewerbsfähigkeit für die Exportentwicklung betont wurde. Leider hat sich diese Erkenntnis bis heute nur sehr unzureichend in der Praxis des Krisenmanagements niedergeschlagen.

Besonders aufschlussreich ist diesbezüglich ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland. Während beide Länder trotz unterschiedlicher Entwicklung der Lohnstückkosten eine nahezu identische Entwicklung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit aufweisen – und zwar sowohl vor der Krise (2000-2008) als auch während der Krise (2008-2012) – klafft die Exportleistung der beiden Länder deutlich auseinander. Diese divergierende Entwicklung in der Exportleistung kann vor allem mit der Bedeutung nicht-preislicher Faktoren wie Struktur der Exportindustrie sowie Komplexität und Qualität der exportierten Produkte erklärt werden. Felipe und Kumar zeigen, dass der deutsche Anteil an den weltweiten Exporten der 100 komplexesten Produkte zwischen 2000 und 2007 bei über 18% lag – im Vergleich zu 3,6% für Frankreich. Die bessere Exportleistung Deutschlands im Vergleich zu Frankreich lässt sich daher vor allem auf die sektorale Spezialisierung mit einer hohen Konzentration der deutschen Exporte auf hoch komplexe Produktsegmente wie Fahrzeugbau, Chemie und Maschinenbau zurückführen. Hierbei handelt es sich durchweg um wissens- und technologieintensive Branchen mit weniger preissensiblen Produkte, bei denen die Personalkosten eine nur untergeordnete Rolle spielen.

Irrtum 3: Einseitiger Fokus auf die Bedeutung von Exporten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Der dritte Kurzschluss der „internen Abwerter“ besteht in der einseitigen Fixierung auf Exporte als zentraler Triebkraft der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Die Gesamtnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen eines Landes wird sehr viel stärker von der Binnennachfrage bestimmt als von den Exporten. Dies gilt sowohl für Deutschland, das sich immer wieder stolz als Exportweltmeister darstellt, als auch für kleine offene Volkswirtschaften wie zum Beispiel Österreich, Belgien oder die Niederlande. Dies gilt aber umso mehr für einen hoch integrierten Wirtschaftsraum wie die Eurozone insgesamt, in der die Exporte gerade einmal etwa ein Fünftel der Gesamtnachfrage ausmachen.

Wenn aber die Volkswirtschaften in der EU in so hohem Masse von der Binnennachfrage abhängen, dann ist der Beitrag der Exporte zum Wirtschaftswachstum zu gering, um auf Dauer einen Rückgang der Binnennachfrage infolge einer sinkenden Lohnquote auszugleichen.

Lohngetriebenes Wachstum statt interner Abwertung

Vor diesem Hintergrund kann man konstatieren, dass die unter europäischen und nationalen politischen Entscheidungsträgern dominante Sichtweise des Verhältnisses von Löhnen und wirtschaftlicher Entwicklung – und der darauf basierenden Strategie der internen Abwertung – auf drei engen Grundannahmen beruht, die einer empirischen Überprüfung nicht standhalten. So wird die preisliche Wettbewerbsfähigkeit weder ausschließlich von den Lohnstückkosten bestimmt, noch entscheidet die preisliche Wettbewerbsfähigkeit alleine über den Erfolg der jeweiligen Exportindustrie. Dieser wird deutlich stärker von nicht-preislichen Wettbewerbsfaktoren geprägt. Hinzu kommt, dass mit der Fixierung auf die Wettbewerbsfähigkeit in fast allen europäischen Ländern die Bedeutung des Exportsektors für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung deutlich über- und die des Binnenkonsums deutlich unterschätzt wird.

Diese dreifache Engführung der Argumentation der Befürworter der Strategie der internen Abwertung, verstellt den Blick auf politische Alternativen. Angesichts der großen Bedeutung der Binnennachfrage für die wirtschaftliche Entwicklung wäre es sehr viel erfolgsversprechender anstelle der einseitigen Exportorientierung ein lohngetriebenes Wachstumsmodell zu verfolgen, das die Trends sinkender Lohnquoten und der Umverteilung von Arbeits- zu Kapitaleinkommen umkehrt.

Die Umsetzung eines lohngetriebenen Wachstumsmodells würde zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage erfordern. Bezüglich der Lohn- und Tarifpolitik wären folgende Maßnahmen notwendig, um eine expansive Lohnpolitik zu unterstützen:

- Einführung eines angemessenen Mindestlohns, der nicht unterhalb der Niedriglohngrenze von zwei Dritteln des nationalen Medianlohns liegt

- verbesserte Regelungen zur Stärkung der Tarifverhandlungsmacht der Gewerkschaften

- Maßnahmen zur Erhöhung der Tarifbindung

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass auch eine expansive Lohnpolitik nur ein Baustein eines alternativen Wachstumsmodells sein kann, der durch eine ganze Reihe von Maßnahmen in anderen Politikbereichen ergänzt werden muss. Dazu gehören höhere staatliche Investitionen in die soziale und bauliche Infrastruktur und gezielte Investitionen zur Steigerung der nicht-preisbezogenen Wettbewerbsfähigkeit, damit Länder ihr Exportportfolio verbessern können. So würde die Verfolgung eines lohngetriebenen Wachstumsmodells den vielfältigen Funktionen von Löhnen Rechnung tragen – einerseits als Kostenfaktor und andererseits als Motor der Binnennachfrage.

Dieser Blog basiert auf dem Beitrag „Die Bedeutung der Löhne für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa“, den die Autoren für das im November 2016 beim VSA-Verlag erscheinende Buch „Lohnpolitik unter europäischer «Economic Governance»“ verfassten.