ÖVP, SPÖ und NEOS diskutieren aktuell eine Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes (StbG), die Verwaltungsverfahren erleichtern aber auch eine Verschärfung der Zugangsvoraussetzungen mit sich bringen soll. Im Fokus steht die geplante Anhebung der für den Erhalt der Staatsbürgerschaft erforderlichen Deutschkenntnisse auf das Sprachniveau B2. Für eine bessere Integration braucht es statt zusätzlicher Hürden aber dringend einen fairen und sozial ausgewogenen Zugang zur Staatsbürgerschaft.

Demokratiedefizit und rechtliche Barrieren verhindern Zugehörigkeit

Demokratie bedeutet Mitbestimmung – doch in Österreich ist diese fast ausschließlich an die Staatsbürgerschaft gebunden. In einer international geprägten Stadt wie Wien führt das zunehmend zu einer sichtbaren Demokratielücke: 2024 haben rund 29 Prozent der Angestellten und 68 Prozent der Arbeiter:innen in Wien keine österreichische Staatsbürgerschaft – und damit kein Wahlrecht – besessen.

Besonders die jüngere Generation ist betroffen – das Demokratiedefizit vergrößert sich dadurch Jahr für Jahr. Fehlende Mitbestimmung schwächt Zugehörigkeit, soziale Identifikation sowie Teilhabemotivation und führt zu Entfremdung und Ungleichheit. Trotz Arbeit, Steuerleistung und gesellschaftlichem Engagement bleibt vielen der Zugang zur Staatsbürgerschaft verwehrt. Klar ist, dass das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht nicht ausreichend inklusiv ist und dringend reformiert werden muss.

Die Anhebung des für das Erlangen der Staatsbürgerschaft notwendigen Sprachniveaus wäre hingegen kontraproduktiv. Sie würde zu struktureller Teilhabeungleichheit führen, das Risiko politischer Entfremdung erhöhen, zentrale demokratische Repräsentationsprinzipien verwässern und die bestehende soziale Schieflage verstärken. Langfristig können solche Einschränkungen das Gefühl von Zugehörigkeit schwächen und soziale Spannungen verstärken. Mangelnde Teilhabe und bürokratische Hürden können außerdem die psychische Gesundheit beeinträchtigen und das Risiko von Depressionen erhöhen. Hingegen ist klar: Politische Partizipation und Anerkennung rechtlicher Zugehörigkeit tragen maßgeblich zur Stärkung von Vertrauen, Wohlbefinden und Integration bei.

Ausgangslage – derzeitige Rechtslage

Nach aktueller Rechtslage des StbG genügt für die Verleihung der Staatsbürgerschaft nach zehnjährigem rechtmäßigem Aufenthalt der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau B1. Dieser Nachweis wird in der Regel durch das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (IV) beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) erbracht. Weiters gilt für all jene Menschen mit Sprachniveau B2, dass der Staatsbürgerschaftserwerb bereits nach 6 Jahren (und nicht erst nach 10 Jahren) möglich ist.

Geplante Änderung: Einführung des Sprachniveaus B2

Die von der Regierung vorgesehene Anhebung der Sprachvoraussetzung auf das Niveau B2 würde einen deutlichen Systembruch darstellen. Seit der Einführung des Integrationsgesetzes (IntG) dient das dort verankerte Modul 2 mit Sprachniveau B1 als zentraler Deutschnachweis für die Staatsbürgerschaft. Eine zusätzliche Anforderung oberhalb dieses Standards würde die bisherige Verzahnung von Integrationsmaßnahmen und Zugang zur Staatsbürgerschaft durchbrechen. Bei einer Anhebung der Sprachvoraussetzungen auf das Niveau B2 ist außerdem unklar, ob es weiterhin eine schnellere Einbürgerung durch eine „besondere Integrationsleistung“ (wie bisher bei Sprachniveau B2) geben wird.

Verfassungs- und menschenrechtliche Problematik

Die vorgesehene Erhöhung auf B2 wirft erhebliche verfassungs- und menschenrechtliche Fragen auf. Schon jetzt kann von der Erfüllung einzelner Voraussetzungen abgesehen werden, wenn dies einer Person aufgrund einer körperlichen oder psychischen Erkrankung nicht zumutbar ist. Eine strengere Sprachregelung würde die Zahl der Ausnahmefälle deutlich erhöhen und damit auch den Bedarf an medizinischen Gutachten und individuellen Zumutbarkeitsprüfungen vergrößern.

Das österreichische Recht garantiert, dass alle Personen vor dem Gesetz gleich sind und niemand aufgrund einer Behinderung benachteiligt werden darf. Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass es in Österreich derzeit keine barrierefreien, auf die Bedürfnisse gehörloser Menschen zugeschnittenen B2-Prüfungen gibt. Gehörlose hätten daher objektiv keine reale Möglichkeit, die geforderte Qualifikation zu erlangen. Dies käme einem faktischen Ausschluss dieser Personengruppe gleich.

Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist als eigenständige Sprache anerkannt. Dennoch wird ÖGS bislang weder im Staatsbürgerschaftsgesetz (StbG) noch im Integrationsgesetz (IntG) als gleichwertiger Nachweis sprachlicher Kompetenz anerkannt. Eine verpflichtende B2-Vorgabe ohne barrierefreie Alternativen würde somit hörenden und nicht behinderten Personen einen strukturellen Vorteil verschaffen und gleichzeitig Menschen mit Hörbehinderung unverhältnismäßig benachteiligen. Dies stünde im Widerspruch zu den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsätzen, zum Diskriminierungsverbot sowie zu den Verpflichtungen Österreichs aus der UN-Behindertenrechtskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention.

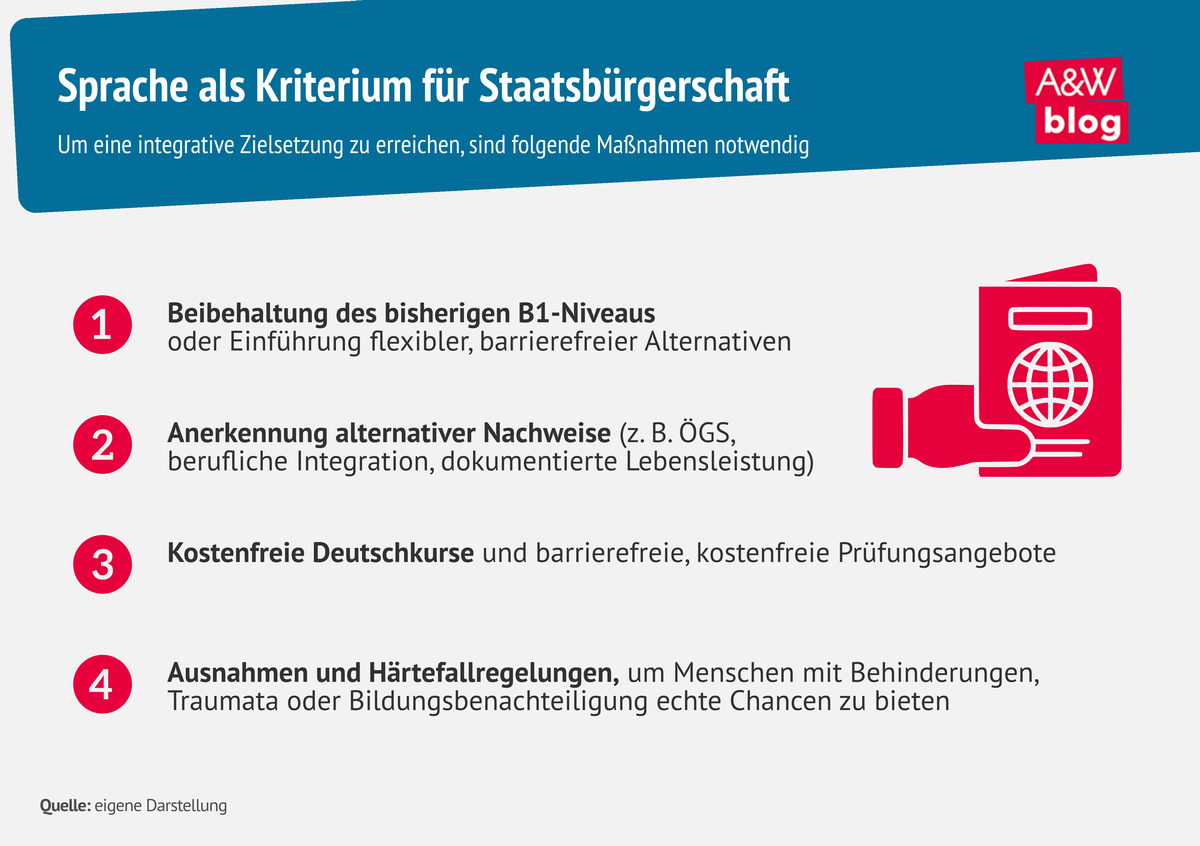

Ein höheres Sprachniveau kann zwar politisch beschlossen werden, muss jedoch verfassungs- und menschenrechtlich zulässig sein. Rechtlich gerechtfertigt wäre es daher nur dann, wenn die Erhöhung des Sprachniveaus einen nachweisbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Integration leistet und gleichzeitig Ausnahmen oder alternative Nachweise für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Traumata oder fehlendem Bildungszugang vorsieht. Dazu könnten niedrigere Sprachstufen, Gebärdensprach-Kompetenznachweise oder individuell dokumentierte Integrationsleistungen zählen. Ohne derartige Ausgleichsmechanismen wäre eine solche Reform verfassungs- und menschenrechtswidrig und würde Personen ausschließen, die bereits seit vielen Jahren integriert, berufstätig und steuerzahlend sind.

Integrationspolitische Bewertung

Aus integrationspolitischer Perspektive macht die diskutierte Anhebung auch keinen Sinn, wenn man bedenkt, welche zentrale Rolle junge Menschen mit Migrationsbiografie für den österreichischen Arbeitsmarkt spielen. Sie bilden einen zentralen Teil der zukünftigen Fachkräfte in Branchen mit hohem Arbeitskräftemangel. Im Rahmen der Berufsschulausbildung ist es jedoch so, dass Lehrlinge in der Regel Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B1 erwerben. Die geplante Anhebung der Sprachanforderungen von B1 auf B2 würde somit einen deutlichen Bruch mit der österreichischen Arbeitsrealität darstellen.

Durch die geplante Verschärfung würde ein paradoxer Effekt entstehen: Ein formalisierter Sprachstandard würde eingeführt werden, den auch ein erheblicher Teil der einheimischen Bevölkerung zumindest formal nicht erfüllt. Außerdem entspricht das geforderte Sprachniveau B2 nicht den realen sprachlichen Anforderungen vieler Berufe. Das Problem ist nicht das Zertifikat an sich, sondern die real fehlende Möglichkeit, im Rahmen einer Lehr- oder Erwerbsbiografie überhaupt B2 zu erreichen. Die Pflicht würde damit faktisch zu Ausschlüssen führen – trotz nachgewiesener gesellschaftlicher und beruflicher Integration. Personen mit den gleichen Bildungs- und Erwerbsbiografien wie viele Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft würden so vom Zugang zur politischen Mitbestimmung ausgeschlossen – nicht weil sie die Sprache nicht sprechen, sondern weil sie keinen schulischen Nachweis auf höherem Niveau besitzen.

Betroffen wären insbesondere auch ältere Menschen, die eine Lehre abgeschlossen haben, seit vielen Jahren erwerbstätig sind, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entrichten, gesellschaftlich verankert sind und berufliche Expertise einbringen, jedoch formal nicht über einen akademischen Abschluss oder eine Matura verfügen, was formal mit B2 gleichzusetzen wäre. Betroffen wären daher genau jene Menschen, die – wie viele Österreicher:innen mit Lehr- oder Pflichtschulabschluss – im Alltag und im Beruf problemlos kommunizieren, integriert sind und ihren Beitrag leisten, aber keinen schulisch-akademischen Deutschabschluss auf B2-Niveau besitzen.

Aus unserer integrationspolitischen Sicht ist zu betonen, dass berufliche Integration, gesellschaftliches Engagement, eine erfolgreiche Erwerbsbiografie und kontinuierliche Steuerleistung stärkere Indikatoren für gelungene Teilhabe sind als der sprachliche Unterschied zwischen B1 und B2. Internationale Studien weisen darauf hin, dass das Niveau B1 funktionale Integration im Alltag ausreichend abbildet, während das Niveau B2 primär akademisierte schriftsprachliche Fähigkeiten erfasst, die für viele Berufsrealitäten nicht erforderlich sind.

Soziale Auswirkungen des B2-Erfordernisses

Die Anhebung auf B2 würde insbesondere Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund treffen, die aufgrund von Kriegserfahrungen, Traumata oder mangelndem Bildungszugang nur eingeschränkte Möglichkeiten zum Spracherwerb haben. Für viele von ihnen ist das Erreichen des Niveaus B2 unter realen Lebensbedingungen kaum möglich. Betroffen wären nicht nur die Antragsteller:innen selbst, sondern auch ihre Kinder. Sie können zwar theoretisch selbst einen Antrag auf Staatsbürgerschaft stellen, sofern sie alle Voraussetzungen erfüllen, in der Praxis führen jedoch dieselben strukturellen Hürden (Sprachniveau, Einkommens- und Aufenthaltsanforderungen) häufig dazu, dass auch der Nachwuchs langfristig vom Staatsbürgerschaftsrecht ausgeschlossen bleibt.

Conclusio

Die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes enthält zwar positive strukturelle Elemente, wie etwa die Entbürokratisierung von Verwaltungsverfahren. Gleichzeitig wirft die vorgesehene Anhebung der Sprachanforderungen auf B2 jedoch erhebliche verfassungs- und menschenrechtliche Bedenken auf. Ohne Differenzierungen oder barrierefreie Alternativen wären insbesondere Menschen mit Behinderungen, Personen mit Flucht- oder Kriegserfahrungen sowie Menschen mit geringem Bildungszugang besonders betroffen. Eine Reform mit Erhöhung des erforderlichen Sprachniveaus würde einen faktischen Ausschluss vulnerabler Gruppen vom Staatsbürgerschaftserwerb bewirken – selbst dann, wenn diese seit vielen Jahren in Österreich leben, arbeiten, Steuern zahlen und gesellschaftlich fest verankert sind. Zudem droht ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot, die UN-Behindertenrechtskonvention und die EMRK, sofern keine angemessenen Ausnahmen geschaffen werden.