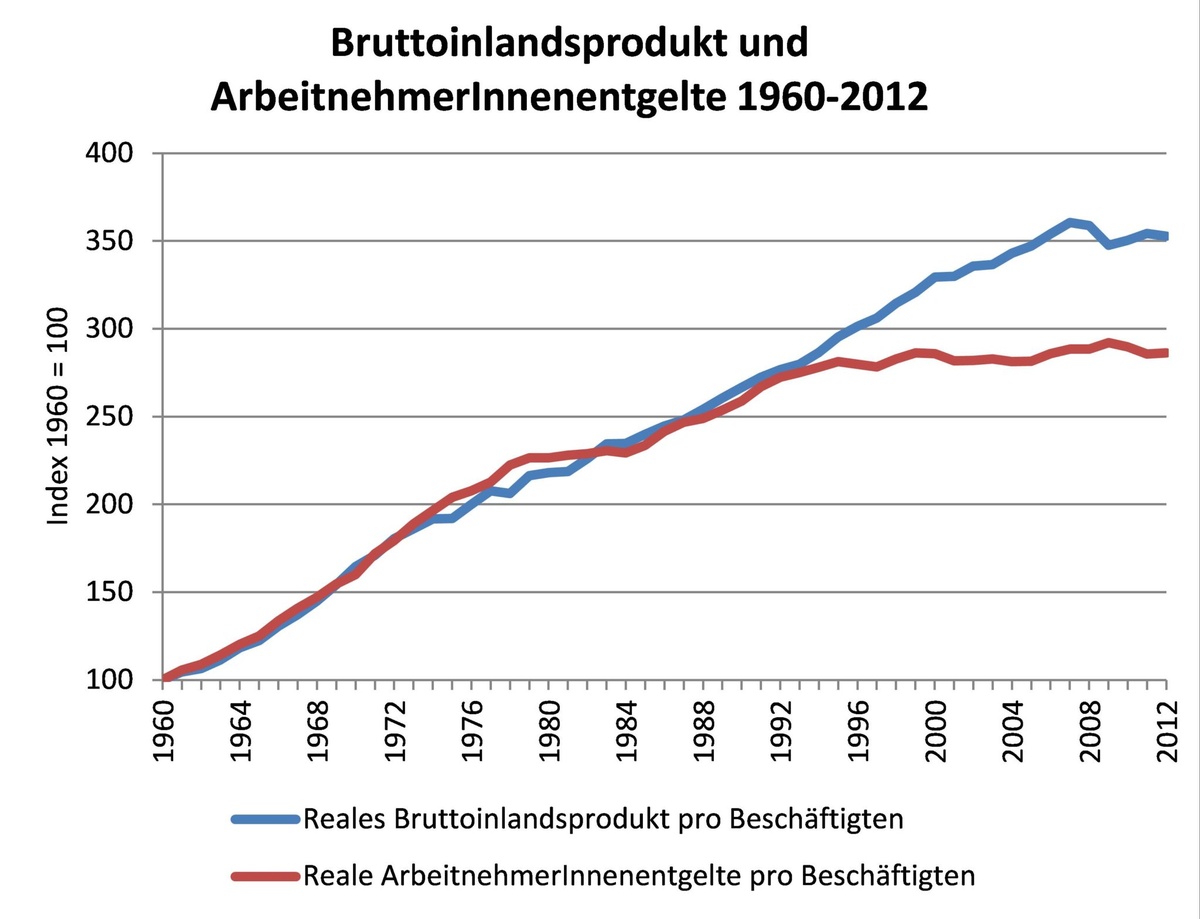

Ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt wird häufig als Indikator für steigenden Wohlstand herangezogen. Durch die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität ist die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die pro erwerbstätiger Person in Österreich hergestellt wird, in den letzten Jahrzehnte erheblich gestiegen. Von dieser Produktionssteigerung profitierten allerdings nicht alle Personen im gleichen Ausmaß. Seit Beginn der 1990er Jahre blieben die preisbereinigten ArbeitnehmerInnenentgelte deutlich hinter dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs zurück. Überproportional profitiert haben spiegelbildlich die BezieherInnen von Gewinn- und Besitzeinkommen. Europaweit koordinierte Reallohnsteigerungen, Arbeitszeitverkürzung und staatliche Umverteilung könnten eine Trendwende bringen.

Während z. B. Marx im 19. Jahrhundert noch davon ausging, dass sich der Anteil der ArbeiterInnen am Gesamtprodukt aufgrund der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auf Dauer nur verringern könne, gelang es den Gewerkschaften in den 1960er und 70er Jahren durchzusetzen, dass die Lohnabhängigen am Produktivitätsfortschritt in Form von höherer Entlohnung (und mehr Freizeit) beteiligt wurden. Somit war der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in dieser Zeit konstant oder stieg sogar leicht an. Seitdem prägte die als Benya-Formel bekanntgewordene lohnpolitische Forderung, dass die realen Einkommen der Lohnabhängigen entsprechend des langfristigen Produktivitätswachstums steigen sollen, die österreichische Lohnentwicklung. Dies änderte sich aber ab Mitte der neunziger Jahre. Während das erzielte Output pro Erwerbstätigen weiter zulegte, stagnierten die realen ArbeitnehmerInnenentgelte beinahe.

Wie kommt es dazu?

Anscheinend wurde auch in Österreich, insbesondere auf Seiten der Unternehmen, die produktivitätsorientierte Lohnpolitik von einer eher angebotsorientierten Denkweise zurückgedrängt. Dabei scheint eine merkwürdige Umdeutung der Verteilungsdebatte stattzufinden, derzufolge ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen beim Reallohnverzicht ein ‚gemeinsames Interesse‘ verfolgten, nämlich die Wettberwerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Dass aber nicht alle gemeinsam den Gürtel enger schnallen, zeigt sich daran, dass z. B. die Gewinnausschüttungen österreichischer Unternehmen insbesondere ab 1993 in Relation zur betrieblichen Leistung deutlich zugenommen haben, während die Personalausgaben relativ zurückgingen.

Neben dieser national ausgerichteten ideologischen Offensive haben verschiedene Entwicklungen dazu beigetragen, die Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen zu schwächen. Schon die Androhung, Arbeitsplätze ins billigere Ausland zu verlagern, stellt für viele eine als realistisch empfundene Gefahr dar, die möglicherweise zu einer Selbstdisziplinierung der Beschäftigten beiträgt. Hinzu kommt, dass die Privatisierung der staatlichen Betriebe, der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kombination mit dem Umbau der Arbeitslosenunterstützung in den 90er Jahren den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck auf die Lohnabhängigen erhöht haben. Und nicht zuletzt scheint ein genereller Kulturwandel hin zur kurzfristigen Profitmaximierung orientiert am Shareholder stattzufinden, was sich z. B. an den disproportional steigenden Gewinnausschüttungen zeigt, aber auch an der mangelnden Bereitschaft langfristige Investitionen zu tätigen und Verantwortung in der Lehrlingsausbildung zu übernehmen.

Warum wäre ein Ende der produktivitätsorientierten Lohnpolitik problematisch?

Im Kontrast zu der viel propagierten Ansicht höhere Kapitaleinkommen kämen letztendlich allen, nämlich auch den Kleinsparern zugute, sind Kapitaleinkommen in Österreich sehr ungleich verteilt.ArbeitnehmerInnen bestreiten ihren Lebensunterhalt immer noch hauptsächlich aus Lohneinkommen. Eine Umverteilung von Arbeit zu Kapital führt daher tendenziell auch zu zunehmender Ungleichheit in der persönlichen Einkommensverteilung.

Ein weiteres Problem ist, dass die dank des Produktivitätsfortschritts herstellbaren Güter- und Dienstleistungen auch auf zahlungsfähige Nachfrage treffen müssen. Wenn die Kaufkraft der lohnabhängigen Privathaushalte schwächelt, muss die Investitionsgüternachfrage diesen Mangel an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage ausgleichen. Da aber auch die Investitionsgüternachfrage nicht in ausreichendem Maße gewachsen ist, weist Österreich einen Leistungsbilanzüberschuss auf, d.h. Österreich exportiert mehr, als es importiert. Zwar in weitaus geringerem Maße, aber in ähnlicher Weise wie Deutschland, trägt Österreich daher zu den gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichten im Euroraum bei, indem es zu wenig importiert und so einen Abbau der Leistungsbilanzdefizite anderer Länder behindert. Eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik würde daher auch zum Ziel einer ausgeglichenen Handelsbilanz beitragen.

Vom Produktivitätsfortschritt profitieren

Letztlich geht es in Österreich und darüber hinaus in der EWU darum, zu erkennen, dass es bei wirtschaftlicher Entwicklung nicht darum geht andern möglichst viel zu verkaufen und selbst möglichst wenig zu kaufen. Das empfehlen zwar die Wirtschaftseliten zur Zeit Europa-weit. Dabei erwähnen sie aber nicht, dass auf Lohnzurückhaltung basierende Wettbewerbsvorteile vor allem den BezieherInnen von Kapital- und Besitzeinkommen Geld in die Kassen spülen, während die Einkommen der Lohnabhängigen bestenfalls stagnieren.

Dem entgegen steht die Vision von einem solidarischen Europa, in dem sich die Beschäftigten nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsam für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands eintreten. Der Produktivitätsfortschritt sollte möglichst der ganzen Gesellschaft zugute kommen. Dies kann in Form von entsprechenden Reallohnsteigerungen oder Arbeitszeitverkürzungen, aber auch durch staatliche Umverteilung umgesetzt werden. Arbeitszeitverkürzungen hätten den Vorteil, eine gleichmäßigere Verteilung der Arbeit unter den Lohnabhängigen zu ermöglichen. Schließlich arbeiten wir, um zu leben und nicht umgekehrt.