Die ökonomische Realität in den südeuropäischen Ländern Griechenland, Italien, Portugal und Spanien (GIPS-Länder) ist durch Lohnsenkungen, hohe Arbeitslosenraten und Deflationstendenzen gekennzeichnet. Die schmerzhaften Erfahrungen der letzten Jahre sind nicht ohne historische Analogien: Die Geschichte des Goldstandards liefert Einsichten in die makroökonomischen Konsequenzen einer Anpassungsstrategie, die auf Deflation in den Krisenländern setzt – während die Länder mit anhaltenden Leistungsbilanzüberschüssen eine Beteiligung am Anpassungsprozessverweigern.

Die Strategie der „inneren Abwertung“ im Süden der Eurozone

Die Arbeitslosenrate stieg nach dem globalen Rezessionsjahr 2009 in den GIPS-Ländern durchschnittlich von 11,5% auf 20,6% im Jahr 2013 weiter dramatisch an. Die Löhne im öffentlichen Sektor wurden massiv gekürzt (zB in Griechenland -15,4% pro Beschäftigten). Zudem war die Inflation in den südeuropäischen Ländern zuletzt durchgehend besorgniserregend niedrig oder sogar negativ.

Im Hintergrund dieser makroökonomischen Entwicklung im Süden der Eurozone steht das Vorantreiben der Strategie der „inneren Abwertung“ durch die sogenannte Troika bzw. die EU-Kommission, bei der Abwärtsdruck auf Löhne und Preise ausgeübt wird. Mit dieser Deflationspolitik ist die Erwartung von steigender Wettbewerbsfähigkeit, einer Ankurbelung der Exporte und somit von mehr Wachstum und Beschäftigung verbunden.

Tatsächlich gingen die Leistungsbilanzdefizite in den GIPS-Ländern von durchschnittlich 8% des BIP in 2009 so stark zurück, dass bis auf Griechenland alle Mitglieder der GIPS-Ländergruppe 2013 bereits Überschüsse erzielten. Diese Entwicklung war jedoch nicht durch eine vorteilhafte Exportdynamik getrieben, sondern resultierte in erster Linie aus Nachfragerückgängen und einbrechenden Importen – und war damit eine Konsequenz der verheerenden wirtschaftlichen Schrumpfung.

Goldstandard damals, Eurozone heute

Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Eurozone unterscheiden sich stark von jenen im Goldstandard. Nichtsdestotrotz bestehen bezüglich der Einschränkungen des wirtschaftspolitischen Instrumentariums durchaus relevante Parallelen: Weil der Wert ihrer Währungen an den Goldpreis gebunden war, konnten die Mitgliedsländer des Goldblocks – darunter die großen Staaten USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien – im klassischen Goldstandard (1844-1913) und im nach dem Ersten Weltkrieg wiederhergestellten Goldstandard keine Währungsabwertungen mehr vornehmen. Die Zentralbanken aller Goldblockländer mussten ausreichend Reserven halten, um die Glaubwürdigkeit der Goldbindung zu untermauern. Die geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten waren damit de facto stark eingeschränkt.

Wo liegen die Parallelen zur Situation der GIPS-Länder in der Eurozone? Währungsabwertungen sind für Euromitgliedsländer – genau wie für die Goldblockländer im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert – keine Option. Zudem kann die Geldpolitik nicht auf die Bedürfnisse einzelner Länder ausgerichtet werden; die EZB muss für Deutschland und Griechenland denselben Leitzins setzen, obwohl die wirtschaftliche Situation dieser beiden Länder eigentlich unterschiedliche geldpolitische Vorgehensweisen erfordern würde.

Goldblock und Südeuropa: Ähnlich verheerende wirtschaftliche Entwicklung

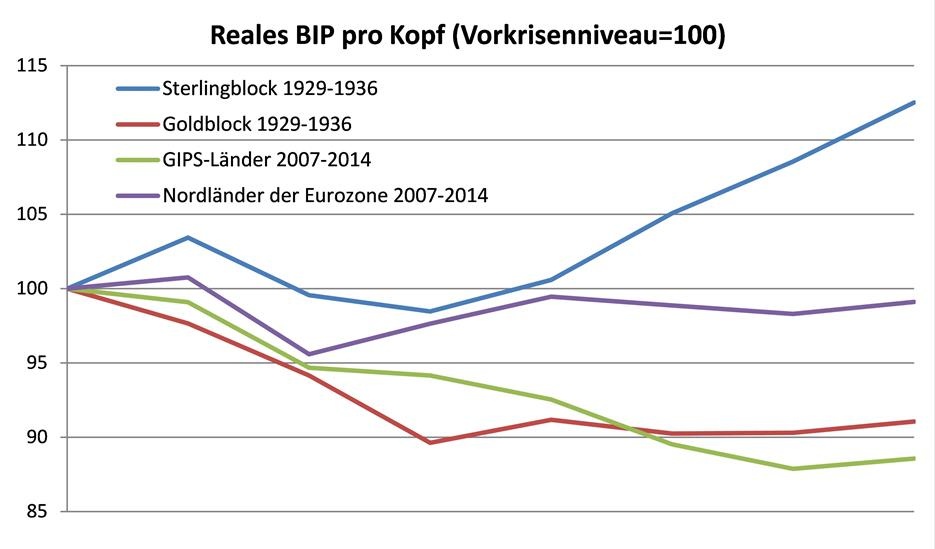

Großbritannien setzte im September 1931 die Goldkonvertibilität des Pfund Sterling aus. Auch einige dem UK nahestehende Länder (unter anderen Dänemark, Norwegen und Schweden) traten Anfang der 1930er-Jahre aus dem Goldstandard aus und koppelten ihre Währung an das britische Pfund; so entstand der sogenannte Sterlingblock. 1931 wurde die britische Währung stark abgewertet, was eine rasche wirtschaftliche Erholung einleitete. Die am Goldstandard festhaltenden Länder litten hingegen unter den realwirtschaftlichen Konsequenzen des Deflationsdrucks und lagen im Jahr 1936 fast 10% unter dem BIP-Niveau aus dem Jahr 1929. Die ökonomische Entwicklung der europäischen Goldblockländer Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und Schweiz in den 1930er-Jahren ähnelt stark den Erfahrungen der südeuropäischen Länder seit 2007.

Verschärfung der Krise durch wirtschaftspolitische Maßnahmen

Wirtschaftspolitische Maßnahmen der Überschussländer (insbesondere der USA und Frankreichs) verschärften in den 1920er- und 1930er-Jahren die Krisenentwicklung in den damaligen Defizitländern. Die USA setzten noch während der Amtszeit des republikanischen Präsidenten Hoover im Oktober 1931 eine starke Erhöhung des Zinsniveaus durch und Frankreich kaufte ab den späten 1920er-Jahren Gold auf, um die Geldmenge des Franc zu erhöhen. Die Folge dieser Maßnahmen waren ein Goldabfluss von den Defizitländern des Goldblocks (v.a. Deutschland und Großbritannien) und ein Rückgang der Geldmenge, was zu massivem Deflationsdruck führte.

Die Verweigerung expansiver Maßnahmen in den Überschussländern nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hatte eine Verstärkung des wirtschaftlichen Einbruchs in den Defizitländern zur Folge. Die Krisenländer mussten ihrerseits eine Hochzinspolitik betreiben, um ihre Mindestreserven zu verteidigen. Allerdings vergeblich, da mit dem Deflationsdruck Bankenkrisen und massive Turbulenzen im Finanzsystem einhergingen, die zur verheerenden wirtschaftlichen Entwicklung in den 1930er-Jahren führten. Der anhaltende Rückgang von Löhnen und Preisen wirkte sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Zudem verschärfte der Deflationsdruck die reale Schuldenlast, was die Schuldner dazu zwang, ihre Ausgaben weiter einzuschränken, um ihre Kreditwürdigkeit sicherzustellen.

Die Parallelen zur aktuellen Situation in der Eurozone sind offensichtlich: Erstens erschwert der Deflationsdruck, der auf den GIPS-Ländern lastet, die Bedienung und den Abbau der Schuldenlast für Private und Staaten. Zweitens haben die Deflationstendenzen, wie die Erfahrungen aus dem Goldstandard zeigen, stark negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte. Drittens bremsen Budgetkonsolidierungspakete in den Nordländern der Eurozone – darunter in Deutschland, den Niederlanden und Österreich – die Nachfrageentwicklung in der Eurozone, was die südeuropäischen Länder weiter schwächt.

Aus der Geschichte des Goldstandards lernen

Die makroökonomische Anpassung war im Goldstandard ebenso als Prozess einer inneren Abwertung konzipiert, wie das heute in der Eurozone der Fall ist: Die Länder in der Peripherie, die hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen, sollen ihre Löhne und Preise senken. Die Überschussländer weigern sich hingegen, die Anpassung durch vorübergehend höhere Inflationsraten zu unterstützen. Der Goldstandard war in Krisenzeiten für die Goldblockländer ebenso eine wirtschaftspolitische Zwangsjacke wie dies heute durch die Euromitgliedschaft für die Länder Südeuropas der Fall ist.

Dies sollte jedoch nicht – mit Rückgriff auf die Erfahrungen des Sterlingblocks – zu der fatalen Schlussfolgerung verleiten, dass ein Austritt aus dem Euro für die Länder Südeuropas die beste Option sei. Im Goldstandard gab es die Möglichkeit, dass Krisenländer die Goldkonvertibilität in schweren Krisenfällen vorübergehend aussetzen konnten; für die Eurozone gilt das nicht. Die Länder Südeuropas haben – genau wie die anderen Eurozonenmitglieder – keine Ausstiegsklausel. Ein Austritt einzelner Länder aus der gemeinsamen Währung zöge enorme Folgekosten nach sich, welche die Vorteile des Austritts höchstwahrscheinlich um ein Vielfaches übersteigen würden – nicht nur für die austretenden Länder selbst, sondern auch für den Rest Europas.

Angesichts des fortwährenden Deflationsdrucks in den südeuropäischen Ländern, der massive politische und soziale Verwerfungen zur Folge hat, verlangen dennoch immer mehr Stimmen einen Austritt einzelner Länder. Um diesen gefährlichen Desintegrationstendenzen ein Ende zu bereiten, ist ein wirtschaftspolitisches Umdenken erforderlich. Erstens müsste die EZB eine noch konsequentere Niedrigzinspolitik betreiben, um die Realzinsen nach unten zu drücken und die Wirtschaft in der Eurozone zu unterstützen.

Zweitens muss in der Eurozone – insbesondere in Ländern wie Deutschland und Österreich – endlich die Einsicht reifen, dass es sich bei der gemeinsamen Währung um ein System handelt, in dem sowohl Defizit- als auch Überschussländer eine Verantwortung für die makroökonomische Stabilität tragen. Vor allem in Deutschland wären kräftige Lohnerhöhungen notwendig, um zusätzliche inländische Nachfrage nach südeuropäischen Exporten zu schaffen und zu verhindern, dass die makroökonomische Anpassung ausschließlich über Deflation in der Peripherie stattfinden muss. Die historischen Erfahrungen aus dem Goldstandard lehren, dass die makroökonomische Anpassung nur erfolgreich sein kann, wenn Defizit- und Überschussländer sich gemeinsam in der Pflicht sehen.